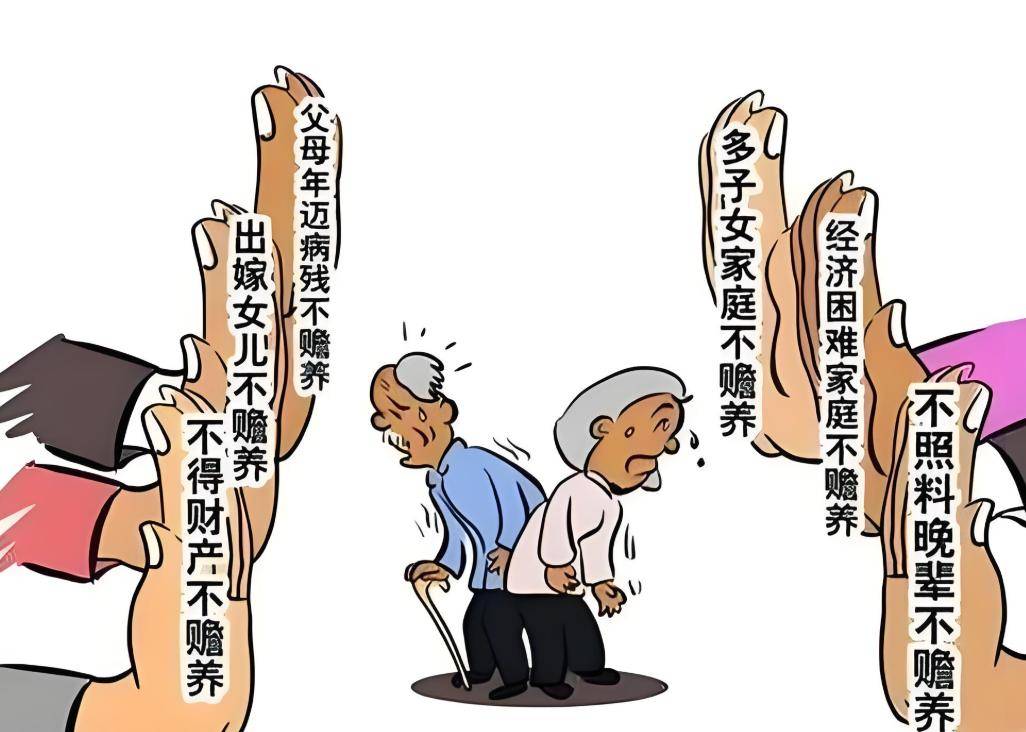

兄弟姐妹中,愿意给父母托底的那个人,普遍以寒心离场,很现实

在中国,当父母垂垂老去,需要子女的长期照护与情感支撑时;

那个挺身而出、默默托底的孩子,往往收获的并非感恩与尊重,而是陷入难以言说的委屈与寒心的深渊之中。

这是中国家庭中惊人的真相,也是这个在无数中国家庭中反复上演的残酷剧本,更是家庭矛盾爆发的根源。

主动托大等于酝酿矛盾

以普遍理性而论,赡养父母这个事情在多子家庭中就应该是“责任平摊”的。

可问题是不是所有家庭的所有子女都有赡养、陪伴老人的时间。

这在现代社会无可厚非,毕竟父母老了、需要照顾了,那儿女也都到了他们自己孩子要上大学、要成家的年纪。

这些可都是花钱的事,中年人的压力未必能允许他们给老年人带去全面的陪伴。

在独生子女家庭,赡养老人表面上看会让中年儿女的压力更大,但好在不会有太多的矛盾。

说简单一点,愿意养老人的就养,不愿意养老人的就去忙自己的。

主要问题也就在于多子家庭。

那些看到兄弟姐妹们或不愿意,或没时间,或定居远方的子女,一般都会主动托大。

让兄弟姐妹出钱,自己出力、出时间、出情感来陪伴老人。

这听起来也挺美好的,怎么就等于酝酿矛盾呢?说起来也好理解,不过就是四个字——众口难调。

在电视剧《都挺好》中就讨论过这个问题。

苏明成在照顾父亲苏大强的时候,老头自己出去吃喝,苏明成就觉得这样也挺好,至少他快乐。

但架不住老头总吃乱七八糟的东西啊!这事让家里老大苏明哲知道之后就完全接受不了,指责弟弟没有把父亲照顾好。

剧中苏明成也很委屈,说过类似这种话:“你远程指挥有什么用啊?你有本事你愿意养你把爸接走!”

这就是在赡养老人时托大儿女必然会面临的矛盾,兄弟姐妹们对“孝顺”、“赡养”的概念不同,对老人情感不同,对生活质量的要求也不同;

作为老人的“家长”们,每个人的意见都不一样,就很容易引发矛盾。

寒心从何而来?

我们说了矛盾,那所谓的“寒心”是从何而来的呢?

根据我曾在大学社会实践中统计后得出的结论;

承诺为赡养老人托底责任的子女,其巨大付出非但不会获得对等的认可与尊重,反而常常陷入三重困境,令人心寒彻骨。

第一,经济支持普遍缺位。

各位你们可能还没到赡养老人的岁数你们不知道。长期照料,尤其是失智老人的护理,其花销费用相当惊人。

医药费、营养品、护理用品加在一起是一笔巨大的开销。

这就跟养孩子是一样的,我不花一分钱也能把孩子养大,问题是这样真的行吗?

当兄弟姐妹们都觉得“有人托底”而完全对赡养不管不顾之后,那这个资金的缺口很快就会出现。

这时候,赡养老人的儿女能把老人赶出家门吗?肯定不可以,只能打碎了牙往肚子里咽。

或者直接和兄弟姐妹们爆发矛盾,你去吵架,最后大概率还是得生一肚子气。寒不寒心?

第二,精神支持的严重匮乏。照顾老人就是一场马拉松,比照顾孩子要难多了。

孩子小能随身携带,还没有自主意识,任你摆布。

老人就不一样了,倔脾气一旦上来,你确定有那么多耐心?

这时候,照料老人的子女就非常需要精神支持和情感上的补充。

但多数人都考虑老人更多,就比如生活费,他们会给老人,却不会以“情感补偿”的方式给照顾父母的人。

第三,遗产分配矛盾频发!

我们都一个道理,你总不会珍惜经常出现在你身边的人。

如果赡养老人的子女也有这样的经历,明明付出最多的是自己,最后分到的资产却寥寥无几。

这么一想是不是更寒心了?

正确方式

其实这些问题并不是一个家庭或者几个人的问题,根本在于我国养老制度还没有完善,照顾老人的成本实在太高。

这方面我们个人无能为力,只能期待国家的进一步努力。

事实上我国也一直在完善相关的法律法规,比如前两年突然出现的“个人养老金”,其实就是在降低养老成本。

剩下的就是家庭的问题了。

最好的解决办法是“责任平摊”,如果真的做不到,一个最简单的办法就是把一切都落于纸上,子女之间就赡养老人的问题达成约定。

这种“赡养协议”是具有法律效力的,也可以拿到公证处进行公证。

真的有子女不履行义务,那翻脸就翻脸了,至少能把保障老人生活的赡养费拿回来。

我再说简单一点,所有因为赡养老人而爆发的问题,都是子女们之间将责任“模糊化”了。

而写在纸上、有法律效力的东西,就将一切都定量了,矛盾肯定会减少的。

希望各位家庭和睦吧,别因为赡养老人爆发矛盾。

也别忘记那些围着老人忙前忙后的人,也需要关怀。