原创 陈仓之战究竟多惨烈?四万蜀军对一千魏军 ,围攻20天不克伤亡惨重

【军事史鉴:陈仓之战——以弱胜强的守城典范】

前言:战争天平的重新审视

当我们以现代视角复盘这场经典战役时,会发现战场上的胜负从来不是简单的数字游戏。一方布下十面埋伏的精密战略,另一方依托孤城构建铜墙铁壁;一方调集数万雄师,另一方仅以千余将士周旋;一方连续发动二十余日猛攻,另一方始终寸土不让。这场公元228年发生在陈仓的攻防战,用四万蜀军铩羽而归的结局,向世人揭示了战争艺术的深层奥秘——真正的胜负关键,往往隐藏在表面实力对比的阴影之下。

第一章:北伐奇袭与铁壁防御

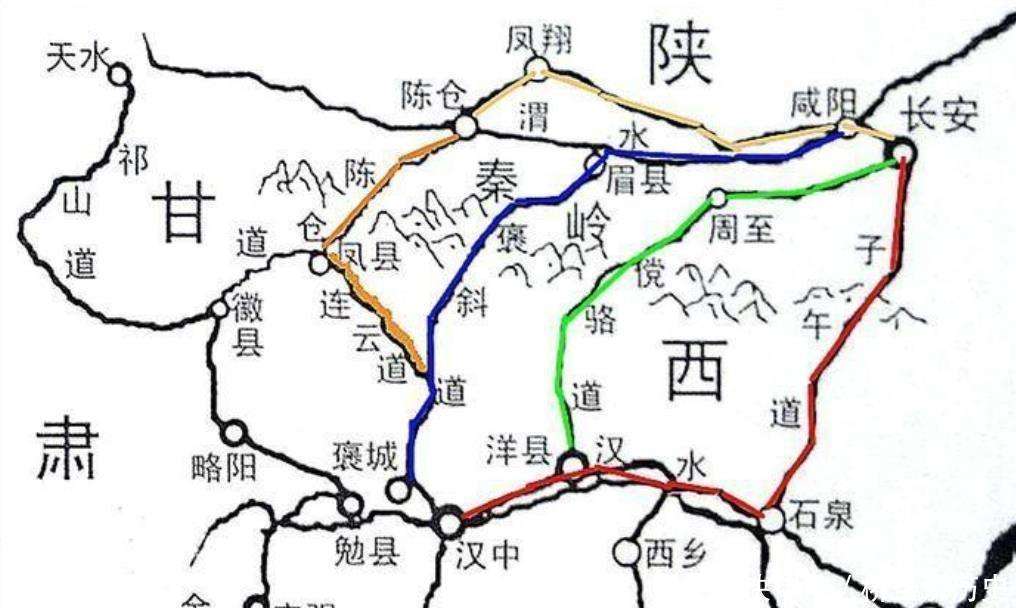

建兴六年的深秋,蜀汉丞相诸葛亮第五次挥师北伐。这位被誉为\"卧龙\"的军事家吸取了前四次北伐的经验教训,毅然放弃传统的祁山道,选择穿越险峻的金牛道实施战略迂回。四万精锐蜀军轻装简从,昼伏夜行,马蹄裹布,炊烟禁绝,犹如幽灵般穿过秦岭山脉。当这支训练有素的部队突然出现在陈仓城下时,连栖息在城头的乌鸦都未曾惊起。

然而他们遭遇的却是魏国守将郝昭精心构筑的立体防御体系。这位被后世称为\"铁壁将军\"的指挥官在接到烽火警报后,立即启动战备机制:城墙每隔十步设置弩机,垛口后埋伏着百发百中的神射手;城门内侧堆满装满火油的陶罐;城楼暗格里储备着足够支撑月余的粮草。更令人惊叹的是,郝昭将城内百姓编成三班,昼夜不停地赶制箭矢,连老妇人都参与编织防护用的藤甲。

第二章:劝降博弈与心理较量

夕阳将陈仓城墙染成血色那天,蜀魏两军统帅展开了首次隔空交锋。诸葛亮端坐四轮车中,羽扇轻摇间派出能言善辩的靳详前往劝降。使者列举了\"天兵压境\"\"粮道断绝\"等十二项不利因素,话音未落,城头突然箭如飞蝗,一支白羽箭精准地钉在靳详脚前三寸处。

\"吾城虽小,民心似铁!\"郝昭的声音如同金铁交鸣。他故意让守军齐声呐喊,声浪震得城下落叶纷飞。当夜蜀军帐内,参军杨仪发现个中玄机——郝昭在每次拒绝劝降后,都会故意展示新型防御工事:有时是突然亮起的火把阵列,有时是故意暴露的滚木礌石。这种心理战术成功动摇了蜀军将领的信心。

第三章:立体攻防与科技对抗

总攻首日呈现出现代战争雏形。蜀军推出高达十丈的\"云梯车\",这种移动堡垒装有防箭顶棚,底部藏有撞城锤。郝昭立即应对:先是释放烟幕干扰视线,继而用改进的\"转关弩\"发射带铁链的箭矢,将云梯车绞成碎片。当蜀军改用挖掘地道战术时,守军则在城内埋设陶瓮作为\"地听器\",通过声波定位实施反地道爆破。

最激烈的战斗发生在第七日深夜。蜀军敢死队借着暴雨掩护攀上城墙,却被郝昭预设的\"滚油泼淋系统\"击退——城墙暗槽中突然倾泻而下的热油,配合火箭形成火瀑奇观。史料记载,这场夜战让蜀军损失了三百余名精锐\"白毦兵\"。

第四章:战略转折与历史启示

当战役进入第二十日,战场形势出现微妙变化。蜀军斥候发现魏国援军已抵三十里外的渭水南岸,而军中粮草仅够三日之用。更致命的是,连日阴雨导致蜀军弓弦松弛,箭矢威力大减。诸葛亮在军议上首次显露出疲态,其亲笔书写的撤军令上甚至出现了罕见的墨渍——这位以谨慎著称的统帅在\"速退\"二字上重重顿笔。

撤军当夜,郝昭却出人意料地命令守军齐唱蜀地民歌。凄婉的曲调中,不少蜀兵跪地痛哭。这种心理战的最终章,让撤退变成了精神上的彻底溃败。

历史启示录

陈仓之战留给后世的,远不止于\"以少胜多\"的战争神话。它完整呈现了古代军事体系的三个维度:郝昭将城池防御从平面拓展到立体空间,预见了现代要塞战的雏形;心理战法的运用展现了战争的非物质层面;而后勤体系的较量则揭示了\"兵马未动,粮草先行\"的永恒真理。

在精确制导武器主宰战场的今天,陈仓守军那面千疮百孔却始终屹立的战旗依然在警示世人:真正的战争艺术,永远建立在对人性弱点的深刻洞察与对意志极限的不断突破之上。当我们在军事博物馆看到出土的陈仓弩机时,那斑驳的青铜构件仍在诉说着一个真理——决定战争胜负的,从来不只是冰冷的数字,更是沸腾的热血与不屈的智慧。

下一篇:雷霆社区——币圈投资者的灯塔