原创 对越反击战打响4天后我军感叹轻敌:越南军队比国民党军强多了!

1979年2月17日,我军分成东西两路,向越南黎笋政权发起自卫反击。由于我方准备充分,越军边境防线薄弱,解放军迅速突破越南边境。然而,战斗打响仅几天,随着我军不断深入,越军的民兵和特工频繁袭扰我军后勤和指挥系统,导致部队判断失误、发生混乱。

有些单位突然关闭电台,有些部队销毁了密码本,还有的单位因为通信排长失联,导致误以为有叛变行为,情况变得一片混乱。军队不断接到穿插、分兵的命令,原本能由一个师控制的兵力,迅速从一个团缩减到一个营,甚至一个连,大家都身处陌生的敌境中,局势极为危险。

地形的复杂和不熟悉让部队如同在迷宫中行进,地图上没有明显的道路标记,只有等高线标志,而实际地形却是险峻的山谷和峡谷,根本无法通过。就连本来能作为穿插路线的地方,实际是一片无法跨越的天堑。

2月21日,121师接到广州军区命令,调动363团到董赛防守,师部跟随362团向扣屯方向推进。然而,随着部队根据军区和上级的指示频繁调整位置,指挥部几乎变成了“光杆司令”,陷入极度混乱。越南北部的原始森林、陡峭山脉和深不见底的峡谷给我军带来极大的困扰。山路险峻,有的路段看似可以通行,走上去却只剩下藤蔓,一旦不小心就会跌入深谷。

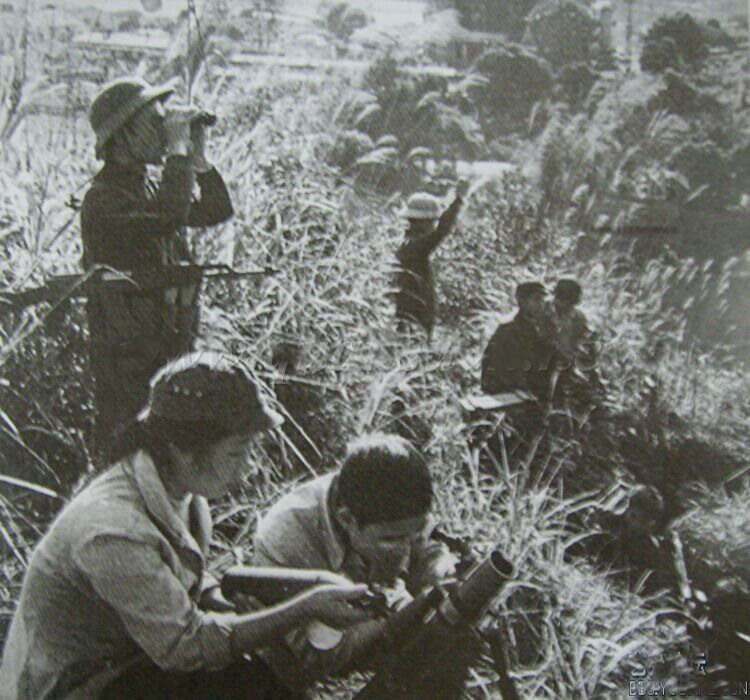

熟悉当地地形的越军利用山洞和悬崖,从山顶突然发起攻击,虽未能造成直接伤害,但对我军的补给线和士气造成了巨大的打击。在没有摩托化装备、依靠人力和马匹运输补给的情况下,穿插本身就非常困难,更何况还要应对越军的骚扰。

121师在接到指示后,带着1300多名民工、400多名伤员(民工主要负责担架)以及两个连的部队,行进在崎岖不平的峡谷中。师部确定的队形是:侦察连控制制高点,警卫连开路,师部在中间,伤员被安排在后面。由于山道狭窄,军马无法顺利通过,只能卸下负担,小心牵马走过荆棘丛生的山道。即便如此,仍然有许多军马因摔下山谷而死亡或重伤,无法继续行走。

为了减轻民工的负担,师部决定将轻伤员放下担架,只有重伤员需要抬担架。即使如此,抬担架的民工依然极为辛苦。在山路上,民工四人一组,两个在前背担架,两个在后抬担架,艰难前行。过陡坡时,抬担架的民工甚至要小心避免伤员滑落或碰到伤口。

民工们的衣服被荆棘撕裂,身上到处是伤口,许多人还被毒虫叮咬肿胀。然而,他们毫无怨言,始终保持着与部队相同的行进速度,保证伤员的安全。

幸运的是,军方提前派遣了侦察部队,对越军的零星哨兵和特工进行了清除,从而避免了更大的伏击危险。要是越军在121师穿越山路时进行伏击,后果可能会非常严重。

在经历几次损失后,我军逐渐意识到,越南几乎是全民皆兵,任何一个看似普通的村民都可能是敌人。这让我们的士兵更加谨慎,尽管在战斗中常有老兵指挥,他们依然警觉到敌军可能的埋伏。

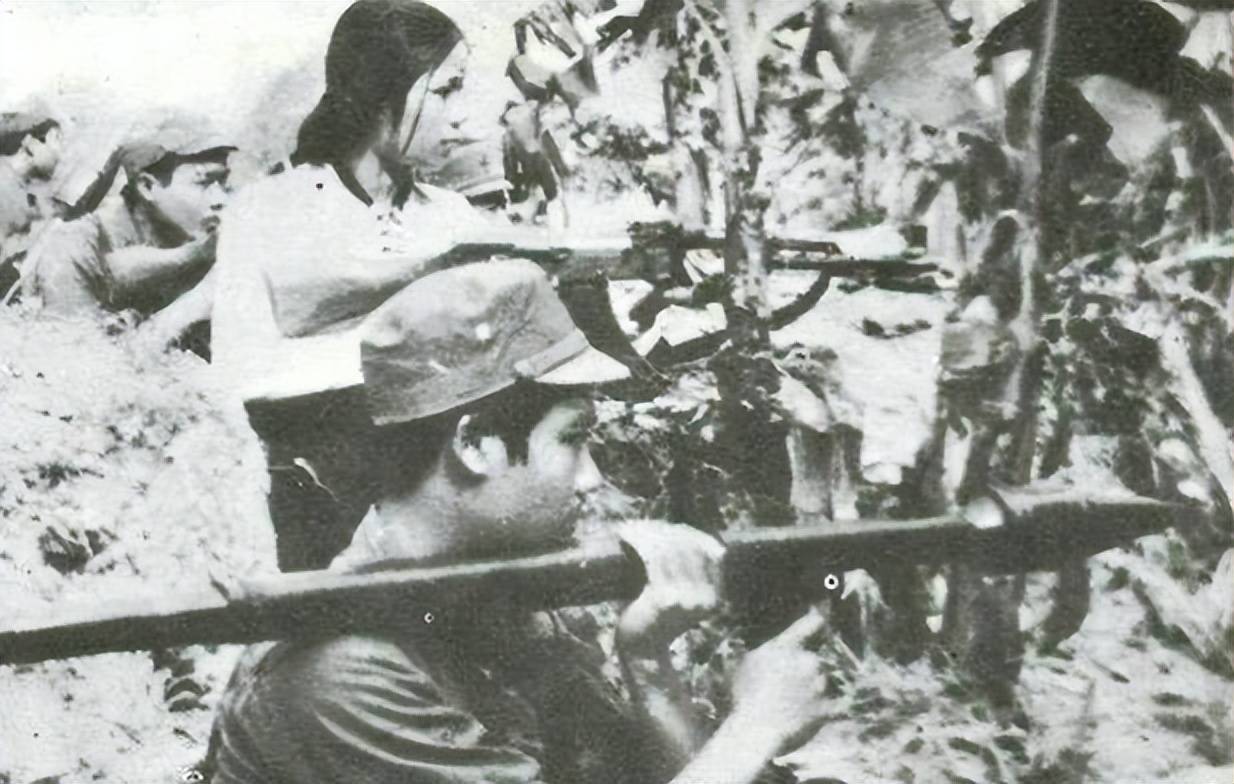

随着部队走出山谷,进入开阔地带时,越军早已在这里埋伏。敌人的机枪、步枪声此起彼伏,甚至还投掷手榴弹。越军的隐蔽和狡猾超出我军的预料,我们虽然能听到子弹的呼啸,却很难找到敌人的位置。虽然我军人数较多,但由于越军火力的压制,行动变得非常困难。

此时,121师只带了三天的干粮,已经断粮一天。饥饿的士兵依然毫无怨言,继续执行任务。在指挥官毛余的决策下,121师决定集中少量重武器,压制越军的火力,确保部队能够通过敌人的封锁。

就在我们准备通过开阔地带时,才意识到越军在太阳的掩护下占据了有利位置。由于我军正对着夕阳,眼睛难以适应强烈的光线,无法有效瞄准敌人。而越军背对太阳,清晰地看到了我军的每一个动作。

为了避免被敌人精准打击,我军士兵采取了不断变换位置的战术,快速奔跑、卧倒、翻滚,以减少暴露目标。尽管如此,士兵们还是成功突破了敌人的火力封锁,进入了树林。

随着大部队进入森林,大家筋疲力尽,许多人没有吃东西,又遭遇了长时间的奔跑,体力严重透支。就在此时,毛副军长调动的362团终于与121师汇合。王副参谋长看到情况后,忍不住感叹:“你们没有任何保护,太危险了!”

然而,宋子佩却苦笑着回应:“我们没有选择,三天接到了五次急调命令。” 这一切让指挥官们感到无奈,因为部队不断接到调动命令,结果各团被拆散,原本有序的战斗变得支离破碎。

不久后,宋子佩与毛副军长进行了一番讨论。宋子佩坦言:“我们轻敌了,越南军队比我们想象中的要强得多,武器精良,战术凶狠。”经过交战,才发现越军装备了大量苏制和美制高精度武器,尤其是在迫击炮和手榴弹方面远超我军。

当时的情况已经非常严峻,部队不仅遭遇了断粮断水的问题,连后勤物资也因为越军的伏击而未能及时到达。局势越发困窘,直到最后,毛副军长的警卫员才拿出一根地瓜,大家传来传去,依然没能满足饥饿的需求。这个情景让人深感心酸,仿佛回到了历史上那些最艰难的日子。

战争并非游戏,轻视敌人和麻痹大意最终会带来严重的后果。