原创 志愿军与人民军没演习过,刚上战场联合作战分歧多,该怎么解决?

1950年10月,志愿军带着坚定的决心和满腔热血踏上了朝鲜的土地。此时,他们面对的却是一个前所未有的陌生战场——两国军队之间由于战术差异而产生的混乱局面。

在这场战斗开始前,志愿军和朝鲜人民军从未进行过任何联合演习,这让前线指挥的协调工作变得异常复杂。那么,在这样缺乏准备的情况下,双方的指挥官们究竟遇到了哪些问题,又是如何克服这些困难的呢?

1950年10月19日的清晨,鸭绿江的江水依旧寒冷而澄澈,象征着两国之间的“分界线”——它不仅是地理上的分界,更是历史上两国深刻的隔阂。而今天,鸭绿江不仅仅是地理的界限,它成为了战火的起点。志愿军从这条河的这一端出发,进入了朝鲜战场。

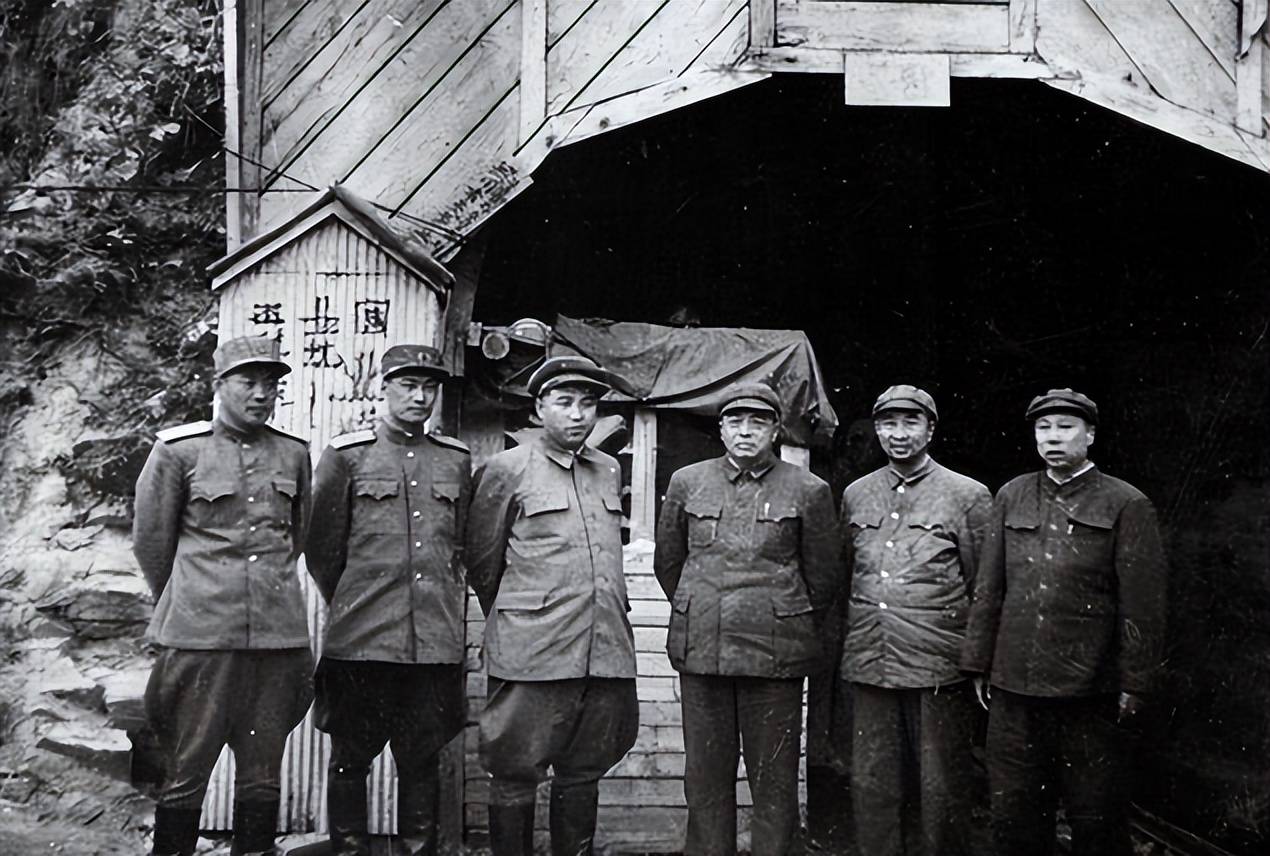

彭德怀带领着他的部队急行军,向朝鲜的边境推进。但令人感到奇怪的是,这支队伍一进入朝鲜,似乎并没有受到什么“欢迎仪式”。没有壮观的联合演习,也没有各部队之间的配合训练,只有紧急的战斗准备和前线诸多未解的难题。

此时,朝鲜人民军的首相金日成急忙走上前去,伸出了手:“你好,欢迎!咱们一起抗美。”两位指挥官握手言欢,但他们的合作却远没有这次握手那样和谐。由于两军从未进行过联合训练,也没有建立起有效的指挥体系,在实际战斗中,双方如何配合显得尤为棘手。

此时的指挥官们,一方面要与敌人作战,另一方面又要解决如何配合的问题。试想,这个问题多么紧急?

两支军队缺乏事先的演练,导致在战场上手忙脚乱。志愿军和人民军的战术体系完全不同,指挥风格也有天壤之别——一方注重快速反应,另一方则习惯持久战斗。刚开战,两军的战术理念便爆发了冲突,仿佛发生了一场“内战”。

这也说明,事前的联合演习是多么重要!当时的“演习”实际上变成了在战火中摸索的过程。没有事先的准备,指挥上的摩擦和不和如何解决呢?

就像你打球,如果两队从未配合过,突然站到一起比赛,肯定会有许多不协调的地方。而志愿军和朝鲜军队的指挥系统也从未经过合练,结果就是一团糟。

最明显的例子出现在双方合作的初期。当志愿军的坦克部队刚到前线时,计划是迅速推进。但由于指令的延迟,朝鲜步兵没有按时准备好,结果志愿军的坦克被迫孤军奋战。这种指挥上的混乱让双方的合作陷入了困境。

更大的问题在于,志愿军与朝鲜人民军的指挥风格大相径庭。彭德怀决策迅速、果敢,强调灵活机动,而朝鲜的指挥官则更加集权,指令从上而下,战术运作较为僵化。两者的指挥风格完全不同,导致信息传递上出现了延迟,配合频繁出现问题。

这时,指挥官们面临的紧迫问题就是如何在这种分歧中找到合作的“突破口”。没有联合演习,没有默契的配合,如何克服这些挑战?

显然,问题的解决需要从根源入手,而这不仅仅是战术上的调整,更涉及到指挥体系和文化差异的融合。

最关键的一步,是建立有效的联合指挥机制。虽然两军没有经过正式的联合演习,但两国的领导人——毛泽东和金日成——以及其他高层指挥官很快意识到了问题的严重性。1950年10月25日,志愿军司令部在朝鲜正式成立,标志着两军联合指挥机制的建立。朝鲜人民军的朴一禹被任命为联合指挥部的核心人物,彭德怀则负责战场指挥调度。这个决定让两军的合作进入了更加有序的轨道。

接下来的关键,是解决指挥官之间的心结和协调问题。为了消除分歧,志愿军和朝鲜人民军加强了日常沟通,甚至在战后进行联合复盘。最初的合作可以说是“打了再说”,但是随着时间的推移,双方在实战中逐渐找到了彼此的默契。

两军逐渐在战术上达成了共识。志愿军的灵活机动得到了朝鲜军队的认可,而朝鲜的防御战术也为志愿军提供了新的思路。最终,双方形成了“你有我有,我们共同拥有”的合作模式,指挥系统逐步走向成熟。

这一切背后,离不开双方领导人的高度协调与决策。通过一系列高层的战略部署,联合指挥部逐渐运作顺利。虽然两国领导人在指挥思维上有所不同,但他们为了共同的胜利,最终达成了默契。这不仅是战术上的合作,更是心态上的融合。

从这次合作中,我们得出的经验是,成功的合作不仅依赖于战术的配合,更需要沟通、信任以及文化和指挥风格的融合。这些宝贵的经验不仅为历史提供了教训,也为未来的联合行动提供了借鉴。