原创 “实物关税”构思,也就是让中国给稀土!欧盟政客“异想天开”啊

想象一下,当你满载货物的商船抵达欧洲港口,海关官员清点完货品后,递来的税单上要求的不是欧元或美元,而是必须上缴指定数量的稀有金属——这就是欧盟部分官员脑海中正在酝酿的、堪称国际贸易史上最具争议的“实物关税”构想。

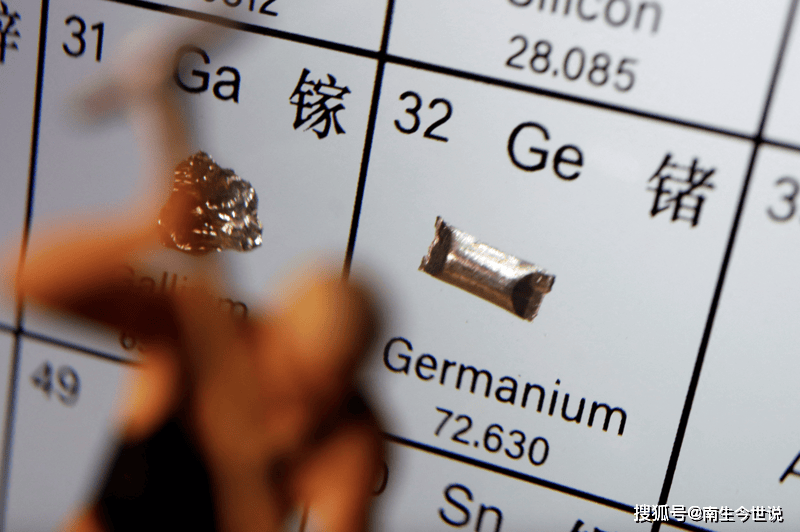

交税啦,不是给钱,而是给实实在在的物品,并且不能是普通的物品,而是欧盟急需的稀土及钨、镓、锗、锑等关键原材料——这个听起来像是中世纪以物易贸易的现代翻版,正是部分欧洲政客闭门讨论的对华贸易新方案的核心内容。

不得不说,这真是异想天开啊

回顾近年来的全球贸易冲突,特朗普发起的贸易战特点是向美国企业从包括中国、欧盟、日本、越南、印度等国和地区进口的商品征收关税,这些关税以货币形式缴纳,且承担主体是美国进口企业自己——而非各国的出口商。

与特朗普政府的“货币税”形成鲜明对比的是,主管欧盟贸易事务的欧盟委员会内部的“老爷们”却提出了一个更加匪夷所思的草案,即凭借欧盟自身庞大的消费市场为谈判底牌,逼迫中国企业:要想让自己的产品进入欧盟市场,就必须先“纳贡”关键原材料。

这一机制的具体运作方式,真是令人咋舌啊,居然要求中国出口商家向欧盟的储备库额外供应关键的原材料。举例来说,若中国某家电动汽车厂商向欧盟出口新能源汽车时,需要缴纳关税,这个税不是以货币形式支付,而是缴纳实物——即欧盟指定的关键原材料。

所谓的“关键原材料”清单无外乎是涵盖了包括钐、铕、钆、铽、镝、钬在内的稀土家族,以及包括钨、镓、锗、锑在内的其他稀有金属。

这些材料用量都不需要很大,但却是现代高科技产业的“维生素”——从电动汽车的永磁电机、风力发电机的核心组件,到智能手机的显示屏、半导体芯片,乃至国防工业的精密制导系统,无一能够离开这些稀有金属的参与。

看到了吧!欧盟的部分政客比特朗普还贪心啊,他们不仅希望收取关税——而且是实物形式的关税,还要求由中国出口企业来承担这一义务。

这种构思本质上是一种变相的“资源掠夺”,试图通过贸易壁垒的手段,直接获取支撑欧盟绿色转型和数字经济发展的战略物资。这种政策的背后,折射出欧盟在关键原材料供应链上的深度焦虑。

中国在全球稀土市场占据着无可替代的主导地位,不仅提供了全球约60%的稀土开采量,更控制了超过90%的稀土精炼与分离产能,这种近乎垄断的地位使得欧盟在高科技产业竞争中感到前所未有的脆弱性。

或许正是因为这个构思过于天真,过于异想天开,在彭博社等多家媒体曝光后,欧盟委员会发言人选择了不予置评。

呵呵,他们怎么敢亲口承认啊!与美国相比,欧盟在中国的筹码确实更少。包括德国在内的一些重要欧盟成员国,因担心与中国的贸易争端升级,对此类争议性措施持犹豫态度。

德国汽车产业每年向中国出口数十万辆豪华汽车,机械制造行业依赖中国市场的比例更是高达20%以上,这些实实在在的商业利益使得柏林方面在对待任何可能引发中方强烈反制的贸易措施时都格外谨慎。

这种内部分歧使得欧盟在任何对中国强硬的措施上都难以形成统一立场。加之近期中国方面已经表现出一定的灵活性,比如在稀土出口管制政策上做出了临时调整,这更降低了欧盟立即采取极端措施的必要性。

从法律层面看,这一构想也面临着巨大的实施障碍

世界贸易组织(WTO)的规则体系建立在关税以货币形式征收的基础上,这种实物征税的创意很可能违反最基本的非歧视原则和最惠国待遇条款。

即便欧盟强行推动,也必然引发中国在WTO框架内的法律挑战,最终可能导致欧盟面临全面的贸易报复。从实际操作角度考量,这种征税方式的复杂性也令人望而却步:

如何确定不同企业应缴纳的实物种类和数量?如何评估这些原材料的品质?如何接收、储存和保管这些具有特殊化学性质的金属?这些问题都没有现成的答案。

从更广阔的视角来看,“实物关税”构想反映的其实是全球贸易规则正在面临的深层危机——当多边贸易体系逐渐瓦解,各国纷纷转向保护主义时,各种违背国际贸易基本原则的奇思怪想便会层出不穷。

然而,历史已经证明,贸易保护主义最终只会导致双输局面。上世纪三十年代,美国的斯姆特-霍利关税法引发了全球贸易混战,加剧了经济大萧条;今天,如果欧盟沿着这条危险的道路继续前进,很可能将重蹈覆辙。

在全球化深入发展的今天,各国经济已经形成了“你中有我,我中有你”的共生关系。欧盟若真心希望保障关键原材料供应安全,更明智的选择应该是加大与中国的对话力度,通过建立长期稳定的供应链合作关系,而非这种近乎勒索的“实物关税”方案。

任何试图通过单边主义手段解决复杂供应链问题的尝试,最终都可能适得其反,不仅无法实现预定目标,还可能破坏中欧之间历经数十年建立起来的经贸合作基础,这种风险是欧盟承担不起的,也是全球经济承受不起的。