衡水少年张锡峰,“猪拱白菜”之后

衡水少年张锡峰曾因“猪拱白菜”言论引发广泛争议。在那之后,他成为了舆论焦点。一方面,有人对他的言论表示强烈不满,认为其言语粗俗且价值观扭曲,对其进行严厉批评。另一方面,也有一些人认为他只是年少轻狂,应给予理解和引导。无论如何,这一事件让他深刻意识到言语表达的重要性和影响力。他开始反思自己的行为,努力调整心态,试图以更积极、理性的方式展现自己,也在逐渐成长为一个更有担当的人。

作者 | 肖瑶

2025年高考的前一个月,张锡峰受邀回到河北老家,作为高考那年的全省前250、衡水明星考生,他给十几个县中的高三学生进行了十几场演讲。

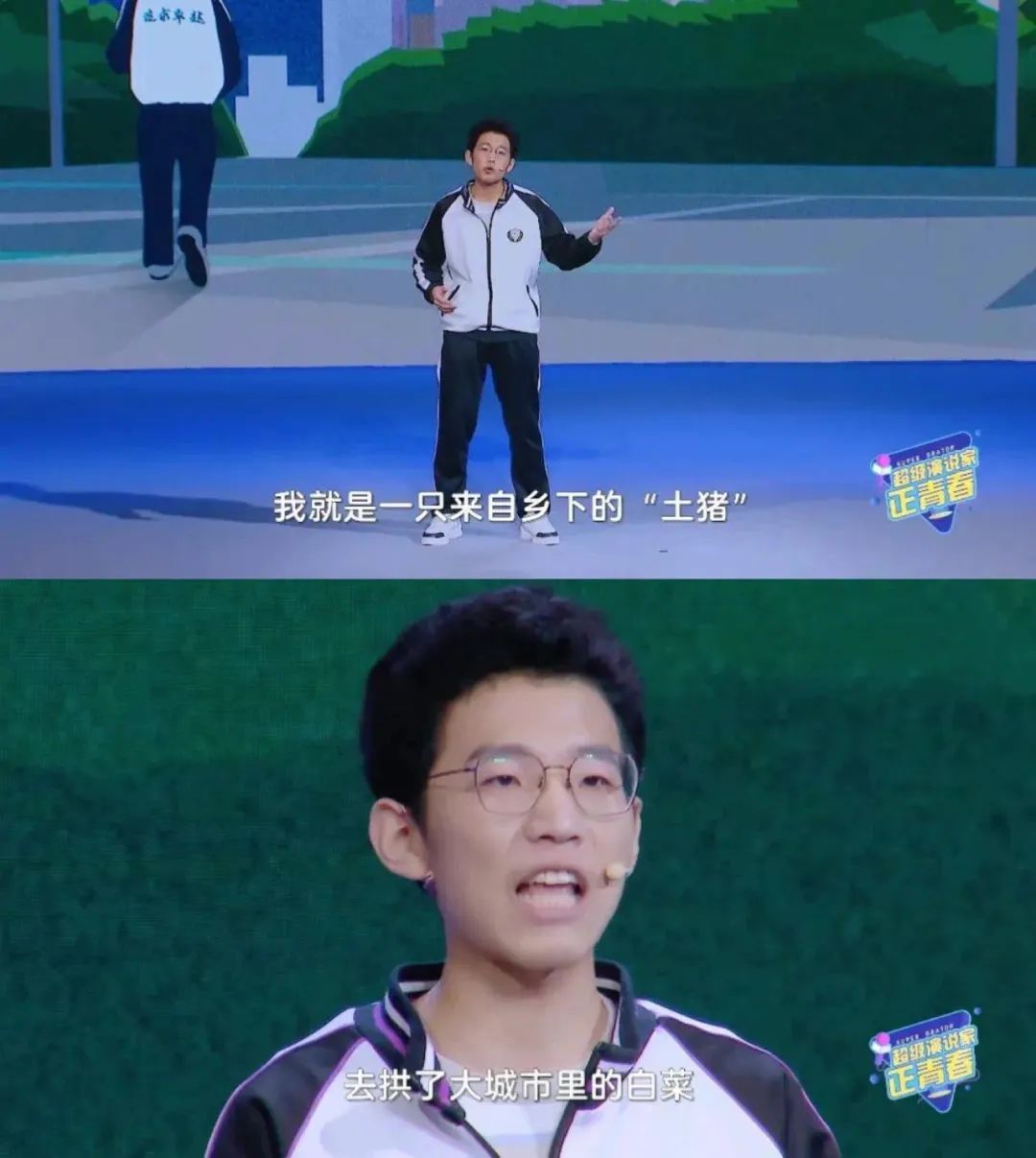

四年前,他在自己的母校衡水中学,也进行了一次演讲。2021年5月30日,还是高三学生的张锡峰,在节目《超级演说家正青春》里凭一段九分半的演讲,“一战成名”。

当时的演讲题目叫《小小的世界大大的我》,张锡峰穿着校服,戴着四百多度的眼镜,站在台上,表情严肃、语气慷慨激昂表达了对“高考改变命运”的期待。

“我就是一只来自乡下的土猪,也要立志去拱了大城市里的白菜。”演讲中的这句话,把他推上风口浪尖。

张锡峰在《超级演说家正青春》中的演讲

在当时的批评者看来,这句话太直接、太“粗俗”了,它背后隐含的阶层意识、“小镇做题家”的雄心以及其局限性,都让人们颇有微词。有人说,张锡峰表情扭曲,是衡水教育的受害者。有人说他野心太露,戾气太重,教育应当让人变得更温和谦逊,而非勃勃进击。

而彼时张锡峰本人,一个生长于“高考大省”,且刚刚经历了三年封闭式学习、即将等来十余年寒窗苦读终点的少年,尚且不知道,在外面的世界,“励志”叙事正在受到批判,通过“考试改变命运”的话语,即便对包括他在内的大部分小镇青年仍然有效,也正在遭到一些人的反思和祛魅。

那场演讲过去一个月后,张锡峰以总分674、河北省第228名的高考成绩,考入了排名全国前三的浙江大学计算机系。

2024年6月,张锡峰通过一次采访再次在公众面前露面。相较于三年前的雄心勃勃,大三的张锡峰看上去稳重了不少,他的语气也变得平和,面对镜头,他用带着点苦涩的语气坦陈,自己在计算机系念得并不快乐,他不适应也不喜欢这个专业。

张锡中在采访中表示自己并不喜欢计算机专业

一如三年前,这让他再次成为话题载体,公众藉以讨论做题家在专业选择上的局限性。但今年,作为本科应届毕业生的张锡峰告诉南风窗,如果再来一次,他还是会选择计算机。

与四年前那个在舆论风暴里被视为“做题家”典范的客体不同,真实的张锡峰,具有相当敏锐和完全的自知与自觉,他拥有将自己从不同人生阶段抽离出来进行审视的能力。由于人和环境的局限性,他意识到自己或许走过一些弯路,但对于过去,他绝不持否定的态度。

南风窗和张锡峰对话那天,距离2025年高考结束后没多久,他正在从浙江大学的宿舍搬走。亟待搬走的几大件行李,蓄势待发地坐落在一个十字角,就像此刻的张锡峰,不得不面临读研、找工作、创业等在脑袋里盘旋大半年的抉择。

这是一次真正意义上的新开始,与四年前的高考后、大学开学时都不一样。岔路口忽然变多,他意识到一种寻找自我的紧迫性,但越是紧迫,就越发现前路茫然,“在高速路上开到120码的时候,你是找不到路的。”

走出小镇以后

2021年,根据教育部第四轮学科评估发布的结果,浙江大学计算机科学与技术学科与清华大学、北京大学并列第一梯队。当时,张锡峰和家人都坚信,学一门技术准没错。浙大计算机,既能将他高达674的分数用到极致,又能掌握一门实打实的技术。更重要的是,这大概率是一个不愁就业的学科。

和大多数18岁的高中生一样,张锡峰当时谈不上有什么特别喜欢的专业,对许多学科的了解都寥寥甚少。除了好就业,他也考虑过其他标准,比如不用学他最不喜欢的数学和物理,于是顺藤摸瓜找到了金融。可他在网上听人说,这个专业是“万金油”,又是“养老院”,“学不到什么技术”,张锡峰觉得不太行。

新高考的分科也让专业选择变得复杂。后来张锡峰才知道,他的分数其实可以去北京大学医学院,但由于他没有选化学,于是就算去了也只能学护理。

在“找了很久很久”之后,他也曾找到一个没有听过的专业——工商管理。但研究许久后,他听说工商管理适合那种“有家族企业的孩子去学,学完了回去继承家业”。

最终确定计算机专业时,张锡峰也忐忑过,“我是否能学得下去?”他问自己,但短暂的犹豫过后,他最终还是被“随大流”的倾向覆盖了。

对一个18岁之前“几乎没有任何内在自我探索”的小镇青年而言,张锡峰感觉自己兴趣的走向,不是“发现我喜欢这个,所以去选择这个”,而是“发现这个东西我不喜欢,然后去找别的”。

大一没多久,他就确信,自己不喜欢计算机专业。他不喜欢“在电脑面前坐一整天写代码”,相较之下,与人打交道、创作内容更能吸引他。虽然也会废寝忘食地写程序,每次看到自己写出来的网页和游戏正常运行时,张锡峰也能感受到成就感,但输入的过程依然让他很痛苦。专业课还有不少是英文授课,课堂上全是英文PPT,“基本到最后都是自学”。

大学四年内,张锡峰的成绩大约维持在中下游。每次到期末考试周,他都很想转专业。但他也想不清楚自己想转去哪,而且,一位室友转专业的复杂流程也让他有所忌惮。考虑再三,最终还是留在了计算机。

同辈冲击是构成这份迷茫的一环。张锡峰身边有一些来自大城市的同学,从中学开始就接触过计算机的专业选修课。还有一些同学,即便不把精力放在学习上,也可以在外面自己找到项目实习,“在实际的生产环境里,他们是很强的”。

张锡峰最羡慕的,还是那种发自内心热爱本专业的同学。他认识数学很好的朋友,可以花一整天解一道题,并且从中获得莫大的快乐。但张锡峰则在进入大学后许久,都没发现自己真正的热爱所在。

大四基本没什么课,生活状态和节奏完全由他自己安排。当一切事情都需要发挥自主能动性的时候,他开始忍不住不断反思:我要做什么?我喜欢做什么?

18岁以前,张锡峰谈不上有什么特别喜欢的东西。非要说的话,音乐算一个。高三后期,他每天午休起床后都会第一个到教室,听学校广播室里定时播放的一首歌。虽然大部分都是励志、青春之类的歌曲,但它们依然成为他那段紧张时光里为数不多的“出走”片刻。

越是临近高考,他越是容易从那些流行曲里得到安慰,他半调侃地笑笑说,“我会暂时放下那种‘高傲的品位’,会去认真品味每一句歌词”,南征北战的《我的天空》,听着听着就感受到了共鸣,听着听着就眼眶红了。

后来,张锡峰大学期间去体验过声乐课和钢琴课,但真的近距离接触,他又找不回当初纯粹喜欢的那份感觉了。

想象的彼岸

在衡中念高一的时候,张锡峰参加过一场小型演讲,后来,《超级演说家》节目组正是因为看中了那场演讲,觉得他的口才和表现力很好,于是才邀请了他去2021年那场让他“一战成名”的演讲。

时逢“百日誓师”之际,距离高考只剩三个月了,备考一天比一天紧张。张锡峰每天用午休时间写稿、改稿,稿件给学校和节目组都审核过,前前后后改了二十多版,最终只是微调了一些字句和表达。后来那句引起轩然大波的“土猪拱白菜”,是张锡峰第一版稿子里就有的,一直保存到最后一版,没有被要求改动过。

那场演讲过后,张锡峰迅速在网上成为热议焦点。但接下来的一个月,他没有再接触网络,为了不影响他的心态,老师与同学也将他与那些舆论隔离了开来。直到高考最后一天结束,张锡峰从考场走出来,立刻被镜头和记者堵住,“很烦躁”。他没了庆祝解放的心情,急忙回了家,吃完饭大睡特睡了一觉,安安静静地度过了那天余下的时光。

不过,从考场走出来后,张锡峰上了一辆私家车,这一幕被当时的网友捕捉到,作为反驳张锡峰是“小镇做题家”的证据。

张锡峰高考结束后,家人开的私家车再次引发了舆论风波

事实上,张锡峰出生于河北东部的一个村庄,并在那里度过了十年时光。村里的小学资源匮乏,只有两间屋子和三个年级,直到小学三年级,因为需要学英语,父母将张锡峰转学去了县里,一个月回家一次。为了陪伴孩子读书,父母才在城里买了套房。时至如今,张锡峰还是老家村里第一个大学生。他最后的分数,是“少错一道物理选择题就可以上清北”的。

在2021年那场演讲里,张锡峰从村上春树笔下“普通人”说起,小学到中学,讲自己在村里的朴素童年,讲第一次到城里上学时因为口音被嘲笑,讲自己在更优秀、努力的人面前感受到的吸引和鞭策。他坦诚地表达,自己不想过一种一眼看得到尽头的生活,不愿让理想破碎。他想走出乡土,想去看看更大的世界,去搏得更大的人生可能性。

近十分钟的演讲一气呵成,张锡峰讲着讲着,眼里开始噙泪,一个怀揣抱负,渴望前进的十七岁少年被自己点燃了。

但“拱白菜”这个比喻,依然让这段昂扬的志气被揪住了“瑕疵”。当时,外界将这一比喻视为一种对异性的渴望。三年后的2024年6月,张锡峰第一次在凤凰网的采访里解释这句话:“想表达没去过大城市,想去大城市看一看,争一些资源给自己的意思。”真实的大学生活里,他甚至没有谈过一次正式的恋爱。

张锡峰旅行中的照片 / 受访者供图

张锡峰向南风窗回忆,在衡中的三年内,学生每个月放一次假,每次从下午五点放到第二天早上十点。身处相对封闭式的学习环境里,幻想成了他寻求精神寄托和心灵慰藉的几乎唯一来源。

2018、2019年左右,短视频刚刚兴起,张锡峰被视频里的风景点燃,收藏夹里存了好多十八岁那年对外部世界的渴望和幻想。虽然,后来上了大学,他真的去了视频里一些地方,发现在没有滤镜的加持下,很多地方都没有想象中那么美。

杭州是张锡峰人生里第一个真正意义上走出小县城后到达的大城市。抵达杭州那天,他感受到了巨大的冲击。“大城市的城建”“奇形怪状的大楼”“干净的街道”“复杂的地铁线路”,都让张锡峰感到震撼,“你要知道衡水到现在都还没地铁的”。

但他丝毫不觉得这是一个“小镇做题家”的自卑感来源。在他看来,“小镇做题家”这五个字意味着很多偏见,“很多(人)说,我们这样的人有‘弹簧效应’,进入大学后会完全放松自己,但我觉得自己不是这样。”他也不觉得自己会困于“做题”的技能里,而是仍然保有那种高强度自律的技能,“只是我不需要这么累了”。

大学报道第一天,收拾完床铺,他立刻跟对面的室友打起了游戏。会玩、会交朋友,在成年人的世界里太重要了,张锡峰感觉自己丝毫没有因为“做题”而失去这些技能。

他反而认为,做题训练出来的能力化成一种底气,一直存在于自己身上,“在那样一段经历之后我会变得非常有信心,会觉得那样的日子我都熬过来了,眼前这些就是非常小的小事。”

张锡峰用一件小事来描述这份“底气”的体现:高考结束后那个暑假,他去考驾照,考科目一的时候,他只在提前一天晚上看了题,也许“轻敌”了,前十道就错了八道,但他丝毫没有慌张,很快稳住了心态,一道一道慢慢做,剩下的90道题里,最终只错了1个,以91分通过了。

那种在题海里“临危不乱”的心态也许是十余年训练出来的,“那时候就是很奇妙,就觉得,多大点事儿?”

刚进入高中的前两年,张锡峰尚且会因为成绩起伏而产生情绪波动,严重的时候睡不着觉、吃不下饭,但越是临近高考,他发觉自己的心态反而越是平静,“更多成了一种跃跃欲试迎接挑战的心情,我也想看看,我这十几年苦哈哈地学这么多年,到底能有个怎样的结果。”

“那三年”

据传,2025年高考当天,衡水中学要求学生跑操。

张锡峰没有听闻这个消息,也没有去求证,但他当年高考的时候,衡中的确有组织在校的学生跑操。和往常一样,早上两圈,有老师在操场上为学生发鸡蛋和火腿肠,“学校觉得要尽量减少你对高考这件事的特殊感和负担。”张锡峰觉得,这是有益之举。

张锡峰在衡中的三年,每天早上5点45要到操场跑操,每个班的班主任都要陪着学生跑,“不会要求前胸贴后背,也不会很强制你跑”。

在张锡峰看来,如今关于衡中的许多传说都多少带点“妖魔化”。他记忆里的衡水中学,不是只会培养学习机器的血汗工厂,而是和其他高中一样有很多课余活动。比如高一高二每周都有两次阅览课,他在课上读了很多《国家地理杂志》,看了十几集《航拍中国》。学校也不会管学生的发型,张锡峰是自然卷,从来没有老师告诉他“不许烫发”。

衡水中学

对他而言,更难熬的是在初中。他念的初中也是衡水当地名列前茅的中学,但初中三年学得比高中更苦。每天留给早晚饭的时间极其有限,基本不能坐下来吃,教学楼距离食堂有700多米,“稍微出教室时慢了10秒,就会被堵在楼梯口,大概也要堵2分钟”,终于冲出教学楼了,要迅速跑到食堂,排队上楼、排队打饭,一系列流程下来,留给吃的时间已经只剩几分钟了。

那两年,张锡峰的早饭和晚饭常常是一份肉饼、一碗粥和一个鸡蛋。粥常常很烫,但他必须在十几秒内把它喝掉,于是只能潦草地喝两口,紧接着就得马不停蹄往教室跑,在路上吞咽掉肉饼。

由于学生上厕所只能去教学楼外一个旱厕,于是每次喝水之前都必须掂量,是否有时间上厕所。张锡峰当时的教室在五楼,除去排队下楼、排队上厕所,再加上老师拖几分钟堂,几乎就没有时间了。

后来考到衡水中学,反而轻松很多。对张锡峰而言,早午晚饭都能坐着吃,平均用餐时间能有半个小时,与初中相比,衡中宛如“天堂”。

“卷”的氛围更多是学生在高度竞争环境下自发形成的,因为起得早,每天早上第一节课下课后,“铃声一响,啪,教室里躺下一片,就跟那机关枪一样,非常非常整齐”。张锡峰回忆,如果每天中午12:25左右到高三教室里转一圈,会发现很多老师拿着扫帚把学生往外赶,让他们去吃饭。

张锡峰算得上是全班最“卷”的那一个,除了他自己,高一和高二的同班同学李越也这么觉得。

李越与张锡峰做过一个学年的同桌,在李越印象里,张锡峰总在吃饭排队的时候拿着东西背,“但他不是做做样子给自己看”,而是极具规划性地,“学到哪就背到哪”。李越记得张锡峰那个自己抄写整理的错题本,“皮都翻烂掉了”。

李越是那种相对松弛一点的学生,一个很偏的考点不会,他可能就不去管了,但张锡峰是一定要把它搞懂的,“他不会放过它”。

张锡峰高考超常发挥,对李越而言毫不意外。在李越看来,自从认识张锡峰那天起,他就觉得这是个“能成事”的人。李越记得,高二有一段时间,学校封控,学生们都在家复习,张锡峰居然能每天早上五点起床跑去河边去读书。那时是冬天,日均气温已经零下了。

张锡峰从小成绩就比较好,但他认为,这并非因为擅长或喜欢学习,花更多时间去提升成绩,对他而言,“优秀”更像是一种主动强迫,“会觉得自己就理应拿一个更好的分数,去回报父母。”他顿了顿,“或者说,给他们一个交代”。

从小到大,张锡峰唯一被请家长是在初三的第一次月考。当时,他考了班里第八名,比起按照入学成绩排名的学号(前五名),班主任觉得他退步了,于是将张锡峰的父亲请到了学校。

那天上午,张锡峰走进办公室,看见父亲坐在那里,一瞬间,他感觉愤怒和愧疚同时涌上心头。家里距离学校很远,上高速都需要一个多小时,“我爸肯定得很早就起来,坐车,然后一会儿他还要出去工作。”张锡峰感到特别难受,“我再怎么说从小也算是一个成绩比较好的学生,考第八名要叫家长吗?”他觉得,自己给父母添了乱。

父亲离开学校前给张锡峰留下了一箱牛奶和一些水果,还交代了几句“别省着吃”“多喝水”。送别父亲后,张锡峰折返回办公室,找刚刚那个数学老师对骂了一场。

那是他长这么大第一次做“打破规矩、忤逆老师”的事。之后整个初三,他与那位老师都没有说过一句话,数学成绩也一直不太好。

后来真正考入名校,进入更大的世界,他发现自己成长的脚步跟不上父母衰老的脚步,他们无法避免地陷落在家乡更深的土壤里。

大二那年,张锡峰的父母来杭州看他,张锡峰带他们去游览杭州,在一个阶梯很多的地铁站,他和姐姐不断叮嘱母亲要小心台阶,“我妈听多了也会烦,然后她就说我又不是老得走不动了,不要跟我说了,显得我成累赘一样。”

听到母亲这句话,张锡峰一瞬间感觉心被揪了一下,“非常黯淡”。

“夏天开始了”

时间是不等人的,不管你有没有准备好。临近毕业的这半年,张锡峰尝试过找工作。他投递到技术类岗位的简历基本都会通过,但他意向中的产品经理岗位大多都对实习经历有不低的要求,于是张锡峰无一投中。他也硬着头皮去面试过技术岗,但自觉也许是由于准备不充分,最后没面上。

当时的张锡峰被焦虑和浮躁裹挟着:一边刷题准备笔试,一边又在心底纠结和痛苦:“我不想干这个,我为什么要做这个?”想着想着,又去准备产品经理的资料,这种情况发生过几次,就这样,他错过了求职的最佳窗口。

那段时间,他感觉自己被浮躁和焦虑裹挟,想让自己静下来、慢下来,“但慢下来又有点害怕”,他也说不上来,害怕的到底是什么。

不过,即便在计算机系待得并不快乐,如果回到四年前再填一次志愿,张锡峰还是会选计算机专业。

他知道,即便带着现在的经历回到过去,实用性和就业效率依然是他首要考量的,“人在每个阶段看似有很多选择,但在心底我们会默默地给这些选择排序,排出来的分数是不一样的,所以我们每一次选择都是综合了各种因素和考量后得出来的结果。所以我觉得,(现状)已经挺好的了。”

而且,他不喜欢让自己去设想一条“没有走过的路”,“那会让自己陷入虚无。我就让自己不要去想,反正也不现实。”

对张锡峰而言,比起他人的眼光和压力,他更多考虑的是内心的自洽。就像对待当年那场演讲一样,外部的评价不是那么重要,但他会想,自己在乎的人怎么看?“就像如果我现在回家找工作,我爸妈会不会对我失望?”

郝一行是张锡峰从小学开始就是同学的朋友,大学毕业后,郝一行决定回河北考公务员,过一种更轻松、更快乐的人生。在6月份凤凰网的采访里,郝一行说,“还是挺逃避外面大城市的生活,感觉不适合我”,他希望每天上完一天班后能自由安排自己的时间,而不是被房贷、车贷束缚。

张锡峰很羡慕这种“知行合一”的生活,但他知道,他做不到。他还是要找到自己内心真正的热情所在,否则,哪一个选择都会令他不甘心。

受访者供图

如果能回到18岁,与当时的自己进行对话,张锡峰首先希望能给自己一些安慰和鼓励,“情绪上的安慰还挺重要的”,当年并没有这样一个人来,在欢呼与喧嚣之间,只是走近前来,拍拍他的肩,告诉他:“你已经尽最大努力了,你做得很不错了。”

他想,如果能有这么一个“过来人”,给当时的自己一些建议和指引,“告诉我计算机这个专业的真实的学习强度、同事相处、工作环境是怎么样”或许结果会不一样。

如今,已从大学毕业的张锡峰也成为相对别人18岁时的“过来人”。他回到河北,同乡县中的高三学生围过来,纷纷向他表达他们想一定要走出河北的念头。但张锡峰知道,其实大部分学生是最终走不出来的。2025年,河北省的本科过线率跌破50%,此时,距离新高考在省内实施已有七年。

当时,张锡峰遇到了一个与18岁的自己很相似的学生小A。小A来自贫困县,成绩很好,对学习很有规划,性格相对早熟。临近高考,他感受到了一些和张锡峰当年相似的挫败,复习到一定程度的时候,总会冒出来超出自己知识范围外的题型和解法,于是陷入懊恼和焦虑,到最后只能去记背答案。

小A将迷茫和困顿向张锡峰和盘托出,那天,两人在教学楼靠着栏杆,看着星星聊到了很晚。

出分后,张锡峰得知小A考了674分,竟然和他自己当年的分数一模一样。张锡峰没有问他打算念哪个学校,哪个专业。他只记得,出分那天,他收到了小A发来的一句微信:“我的夏天开始了。”

(文中李越、郝一行为化名)