“穷人的网球”,被中产捧上神坛?

“穷人的网球”曾被视为平民运动,在街头巷尾都能看到孩子们挥拍的身影。然而,随着中产阶层的崛起,它仿佛被捧上了神坛。中产们看到了网球所蕴含的优雅、品味与社交价值,纷纷将其纳入自己的生活方式。他们投入大量资金购买专业装备,送孩子去昂贵的培训班,甚至组建私人网球俱乐部。而那些真正热爱网球、从贫困中走来的人,却可能因经济条件的限制而难以尽情享受这项运动。网球在不知不觉间,从穷人的消遣变成了中产的象征,其背后的阶层差异令人唏嘘。

美国五星上将麦克阿瑟曾说:

“中产运动的更新换代,比你家猫出馊主意的速度还快。”

从飞盘、摇旗橄榄球,到健身环、骑行、露营。

这些前两年流行的运动,你还没摸明白装备清单,流水的方向就劈叉了:

买hoka的人都去跑步了,从乐刻毕业的人去HITT了,爱上砸药球的玩得有点腻了。

就在觉得这年头想运动都恨不得塔罗牌一下的时候,

匹克球,来了。

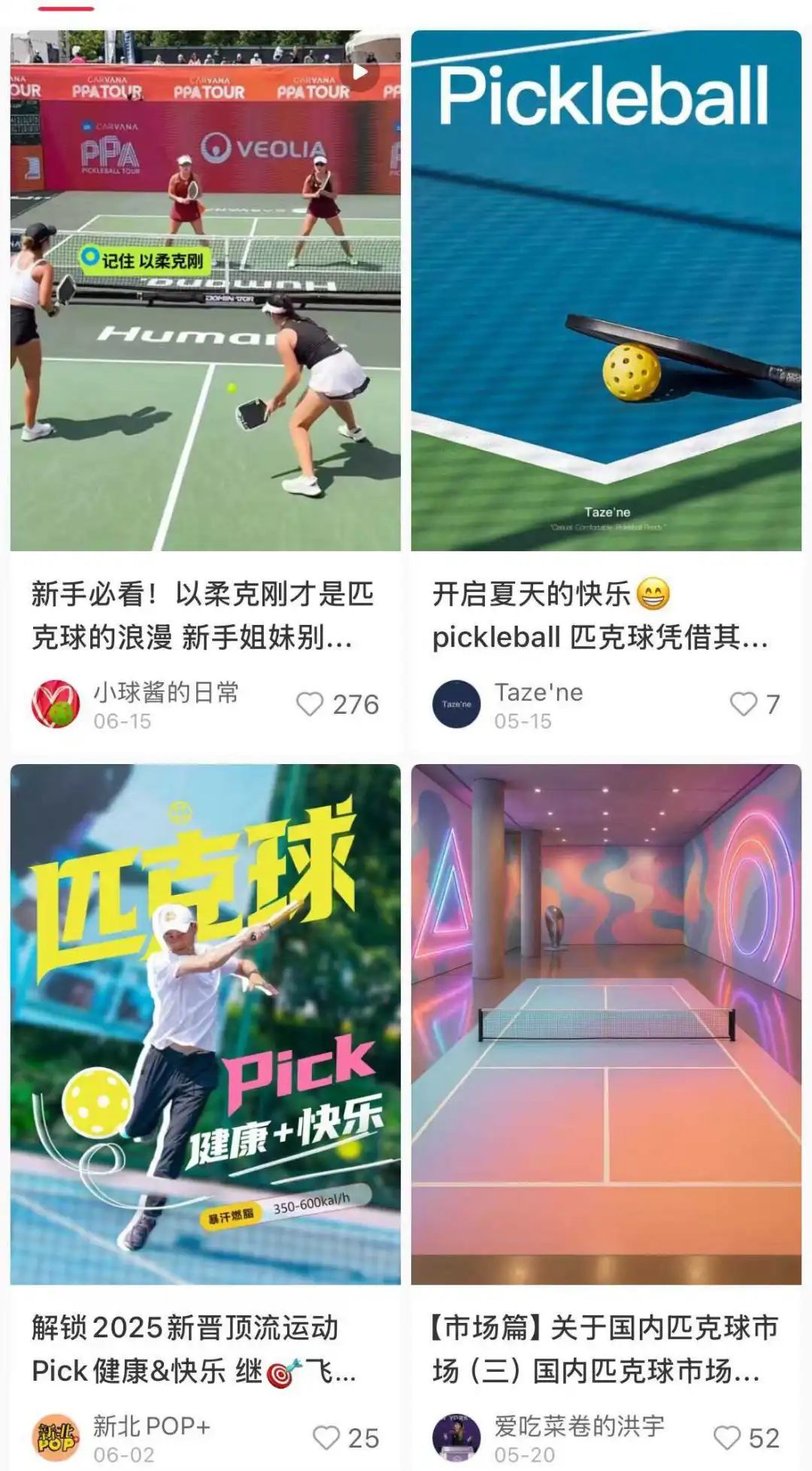

不知道从哪个周末起,匹克球忽然开始以一种迅雷不及掩耳的方式,开始出现在了运动人的周围:

家附近的匹克球场,突然开始要偷偷排队了;

原本说好每周一羽的搭子,某天朋友圈突然出现了这个“小绿球”的身影;

从三里屯到望京,从金融街到中海九号公馆,中产开始“人手一拍”。

小红书、抖音、朋友圈,处处可见穿着时髦网球裙、拎着马卡龙配色球拍的“新打工人”。

起步早的人,已经开始享受新运动了。

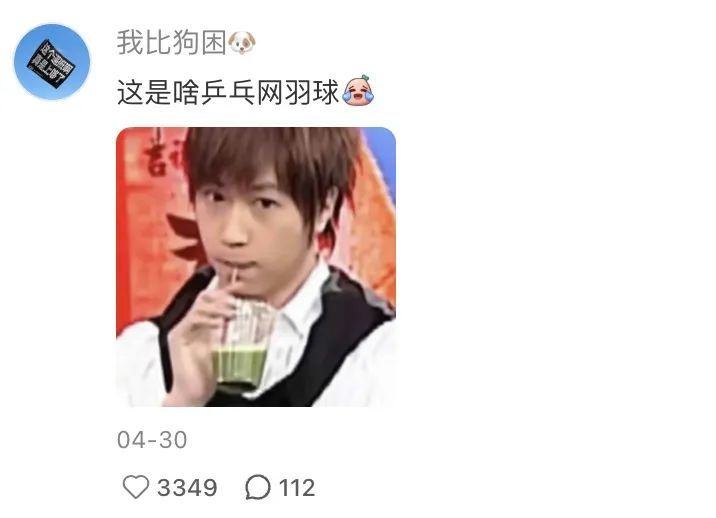

更多人看着它一脸不理解:

“这不是在网球场上,用羽毛球拍打乒乓球吗,怎么就火了?”

穷人的网球,富人的人设

如果这个世界上有运动裁缝,那估计也得姓匹。

缺点是,你几乎能从它身上看到每一项球拍运动的影子;

优点是,它却是“0帧起手版”——

在场外看着像老干部活动中心团建,但真上手就知道,老干部不会骗你。

〓 连樊振东也打上匹克球了

换句话说,它糅合了网球的贵族感、羽毛球的接地气、乒乓球的技术手感,以及广场舞的社交属性。

整整一个球场内的“六边形战士”。

这听起来四不像,但真的是拉中产下水的锚。

匹克球的第一个杀手锏就是,极低的身体门槛 + 极高的参与感回报。

它不像网球那样需要大量跑动和高强度击打,也不像羽毛球那样瞬时爆发让人脚踝冒烟。

编辑部小杜之前为了告别拜拜肉,每天找教练学两节课网球,于是喜提肌肉拉伤:“第二天打字都哆嗦。”

但匹克球完美适合体检亚健康、低血糖、飞蝇症还有一堆颈椎病的格子间女工:

没什么奔跑负担,没什么关节压力;

场子比网球小,所以运动强度比网球伤害低,完美适合又菜又娇弱的牛马。

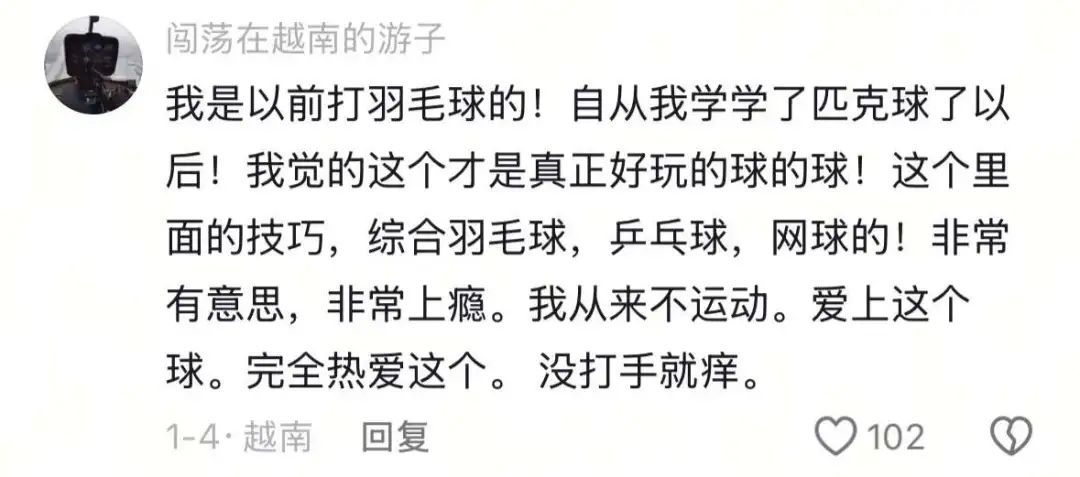

互联网上,很多网球爱好者将匹克球视为职业病的“康复运动”:

肘关节不好的,膝关节不好的,髋不好的,都去找doctor匹克做复健,

“建议打网球得网球肘的,都去认真考虑转匹克球。”

和乒乓球比,虽然匹克球的拍子像放大版兵乓球拍,但手感真的要好很多。

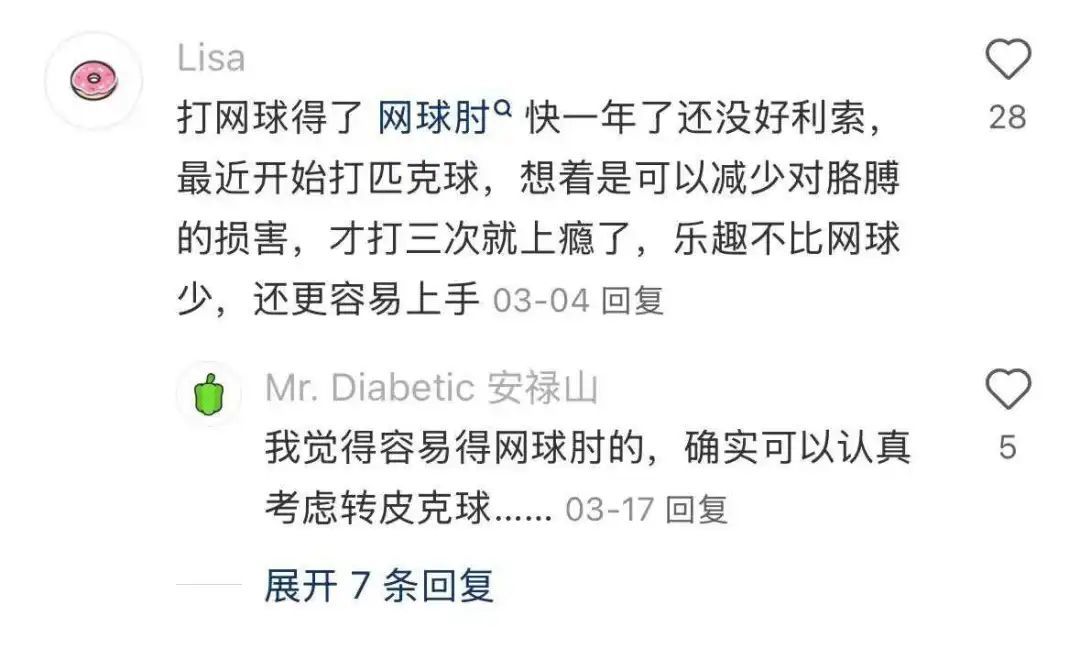

拍子轻且大,小朋友、女性也能轻松上场打,不用担心发生网球学了一个月还在捡球的惨案。

网友锐评,“完美解决了乒乓球拍不能在羽毛球场地打网球的痛点。”

总而言之,你不怎么需要爆发力,不怎么需要体力储备,甚至不怎么需要上过体育课,门槛不高。

不仅如此,匹克球真正的高光时刻,是把一切都安排得刚刚好。

刮风下雨能打,春夏秋冬能打,不会出现一级强风一刮各回各家的尴尬。

它不是搏命的CrossFit,也不是“争做爸爸”的热血竞赛,

你几乎看不到匹克球场有人气喘吁吁、汗如雨下,仿佛杜绝了一切“打球丢脸”瞬间,

“第一次打,没摔,很少挥空,到家了妆都没花,狠狠爱了。”

这就很适合“想运动,但又不想太狼狈”的体面状态。

而真正让匹克球彻底赢麻的,是它对“中产理性消费”这件事的精准拿捏——

它真正做到了“虚假轻奢,真·丰俭由人”。

现在羽毛球已经玩者甚多,然而已经疯狂涨价到中产打不起,goodminton快要回归badminton;

而到了匹克球这里,还是一片有序入场的景象。

塑料质地、镂空的球心,显然也比涨价堪比黄金的羽毛球更具经济适用性。

不仅便宜还耐造,它仿佛加入了某种养老保险,主打一个不怕你造作,不怕你忘记,就怕你爱惜。

“打了十几场了一筒球还没用完,想买都找不到理由。”

“打网球丢球,打羽毛球坏球,打匹克球受用终生,不玩了还能给狗。”

拍子也丰俭由人,二十块钱的拍子能用,三千块的拍子也能用。

某宝上热销的球拍,价格区间在100-200左右,甚至不敌一次私教钱。

再精打细算上个拼多多,妈妈都要夸没我会省。

就算是三千块的球拍,听起来不便宜。

但在一个周末动辄要人“山顶露营+咖啡机+拍照道具”预算过万的中产世界里,匹克球的人设成本简直是地板价。

网球更甚。要想从入门到打得有模有样,你得租场地、请教练、买家伙;

拍子得穿吧?球得备吧?专业一点,得有一双鞋吧?

到了匹克球这里,虽然也是在网球的场地,但是双打立刻就把价格拉了下来;

如果你不讲究一点,甚至可以随地大小打,没那么多拘束。

不仅装备便宜一截,加上现在还在匹克球初级阶段,教练价格也普遍更低,甚至你能遇到“互相带练”的搭子。

即使同在网球场,比划起来也相似,但就是能用最大的性价比,获得最多的快乐。

光算价格,匹克球也算是个“穷人的网球”,但它神奇就神奇在:

格调这东西,不看你花了多少钱,而看有多自然。

哪怕你是拼多多拍子+淘宝球衣的组合,只要你在草地上一挥拍,再加一张奶油滤镜的慢动作视频,马上就有“新中产生活方式”那味儿了。

看上去有点高端、拍照容易出片、打起来不会累得驴叫;

所以,哪怕有人说匹克球“完美地集合了羽毛球、乒乓球和网球的缺点”,

“没有羽毛球的高度,缺乏乒乓球的旋转,没有网球的力量强度。”

“匹克球成功让打三大球的人都沉默了。”

“匹克球啊,我还耐克球、阿迪球d、安踏球呢。”

但如何呢?又能怎?

还有什么运动,能同时周全穷人和富人的体面?

刚刚好的运动,刚刚好的调调

其实从一开始,匹克球这种运动,就基因里自带中产buff。

它在美国最早的起点,是三个父亲与孩子与狗。

没错,匹克pickles就是创始人家的狗的名字。

狗老是跑去抢球,于是大家干脆把这项运动叫“Pickleball”。

由于规则简单、对抗感弱、运动量轻,后来越打越时髦,越打越有参与感。

于是,大量美国中产、老钱家族、硅谷精英一边打球,一边发现这玩意儿还挺“贵族又亲民”的。

于是摇身一变,匹克球成了一项“打得起、打得动、打得出精致感”的新型社交运动。

汤姆·布雷迪、比尔·盖茨、莱昂纳多、金·卡戴珊纷纷入场。

有人投资联赛,有人打卡拍照,社交媒体一片“谁不来一局匹克球就跟不上节奏了”的景象。

而它传到中国,只用了两步:

第一步,明星和生活方式KOL发现了它的出片能力;

〓 蔡依林开心到模糊

第二步,一线城市的精致中产和白领,发现了它是那种“生活感”刚刚好的运动。

从去年开始,匹克球开始频繁出现在上海安福路、深圳海上世界、北京亮马桥的街拍背景里。

而且,在别的运动里,带狗你就是个累赘。但匹克球?

狗是身份的延伸,是人设的一部分。

众所周知,没有house的人是难养狗的,没有大house的人是很难养大狗的。

城市里面养狗,等于别墅里面唱k。

再加上一句”谢谢陪我晨练的球搭子“,小小体面,轻松拿捏?。

毕竟光靠OOTD,匹克球装备就拿捏了中产强调的腔调感。

匹克球球拍不像羽毛球拍和网球拍,能搞花活的地方只有把儿。

它偏向于飞盘的设计体系,球拍大面积留白,可贴标签、印logo、搞配色,每一双球拍都有自己的不同之处——

纯色、线条、印花、定制应有尽有,处处都是彰显人设的小心机。

当别的球拍都在强调性能和手感的时候,匹克球拍早已悄悄卷进了时尚圈。

从莫兰迪色到金属感,从奶油白到薄荷绿,每一支拍子都像是《小红书精致生活图鉴》里的道具。

而匹克球的球衣球裙,更是参考了网球和高尔夫的穿搭精髓——

小翻领、百褶裙、浅杏色、马卡龙、轻薄面料......就一个关键词:

显贵。

〓 图为王珞丹

虽然穿搭不一定能帮匹克球爱好者判断接球是否到位,但一定能满足人设的层次感。

搭配一件Polo衫,是“低调老钱”,换成细吊带,是“摩登辣妹”;

加个遮阳帽,是“阳光自由西海岸女孩”,若再配上墨镜,直接拿捏法女精髓。

总之怎么搭,都有种“生活管理得不错”的氛围感。

这不就是中产梦寐以求的东西吗?

当然,真正让匹克球成为“生活方式标配”的,不止于好看,而是社交。

别的运动都太累了,跑步没人想一起跑,HIIT根本不能说话,羽毛球节奏太快,网球一对一根本组不了局。

但匹克球完美命中“可以边动边聊”的需求。

距离就那么大,能一边打一边唠最近生活发生了啥。

三阿哥又长高了,你家狗生娃了,新房装修的怎么样了,最近投资的项目赚钱了。

说句实话,很多人打匹克球,不是为了运动效果,是为了人情维护。

打两局,感情升温,发一张照片,大家知道你“还挺有品”;

顺便再认识点人,就像《三十而已》里的顾佳,说不定下次能被拉进另一个中产生活局。

不过,说到底,匹克球最妙的一点还不只是“能聊”,而是它聊得不累、说得不尬。

在这个卷人设的年代,很多运动都是有社交疲劳门槛的。

你说你去打羽毛球,大家觉得你很normal,

你说你去打高尔夫,大家会觉得你装过头啦,

健身操和飞盘火过一阵,但都太“热闹”,一旦上场就是社交负担。

甚至骑行、爬山这些自由感极强的活动,也因为装备卷、路线卷、内容卷,逐渐变得想开心但跟不上门槛。

但你要说你去打匹克球?那就赢了,朋友。

因为,它还没旧。

匹克球是一个尚未被“中登文化”沾染的领域。

它还没来得及变俗气,还没全网科普技巧教学视频,还没出“中年人如何打好匹克球”的B站教程。

它还新,还干净,还在试用期。

而中产最爱的,就是这种“提前知道了还没全网复制”的时刻。

匹克球,生活的“通风口”

匹克球红了。

不是因为它有多强的竞技性,也不是因为它能瘦多少斤、出多少汗。

它火,是因为它刚刚好。

刚刚好有点运动成分,不至于为一整天都在躺平感到内疚,

刚刚好有点社交属性,让人觉得下班了还能找人放松放松。

刚刚好有点装的余地,但又不会太卷,不至于让人心累或自卑。

甚至都不用真的很会打,只要出现在球场上,就已经很好了。

不像小时候上体育课,“跑不到3分40以内都算不及格”;

也不像上健身房团课“其他人都跟上了我咬咬牙也跟“;

而是一种特别珍贵的,“没那么行也行”。

没有人会因为你接不到球就皱眉,没有人会在乎你是否反手稳定,跑位准确。

漏球,掉拍,打错方向,都能笑着说一句“差点了”,然后继续玩。

这可能正是很多都市人,特别是一线城市中产,真正需要的东西——

不是一定要赢,不是一定要变得更强,只是想找一个地方喘口气。

所以,哪怕它看起来有点“潮”、有点“不够运动”、有点“轻奢滤镜”,但底层的情绪,其实很简单:

打得好不好无所谓,活得开心最重要。

一个球场,一块拍子,一小时的阳光,狗在旁边汪汪。

可能不懂技术,但懂哪款拍子出片,

可能打得不专业,但今天穿了同色系耶。

在动不动就要“搞钱”“搞事”“搞副业”的年代里,这种生活状态也许正是一个情绪的“通风口”。

就像《菊次郎的夏天》里那段旅程。

看似乱七八糟,没有目的、计划外、搞笑又有点丢脸,

却成为我们永远怀念的悠长假期。