少林新掌门:学者、同行、信众眼中的释印乐其人

在学者眼中,释印乐是一位有着深厚佛学底蕴与渊博知识的智者。他以严谨的治学态度,深入研究佛法经典,为佛学研究领域注入新的活力。同行们见证他在寺院管理与佛法传承上的卓越能力,他善于平衡传统与创新,引领少林走向新的高度。而信众们眼中的释印乐,是那慈悲为怀的引路人,他的每一次法事、每一句开示都如同一盏明灯,照亮信众心灵的深处,让他们在佛法的滋养中获得心灵的慰藉与成长,他用实际行动诠释着少林精神的传承与弘扬。

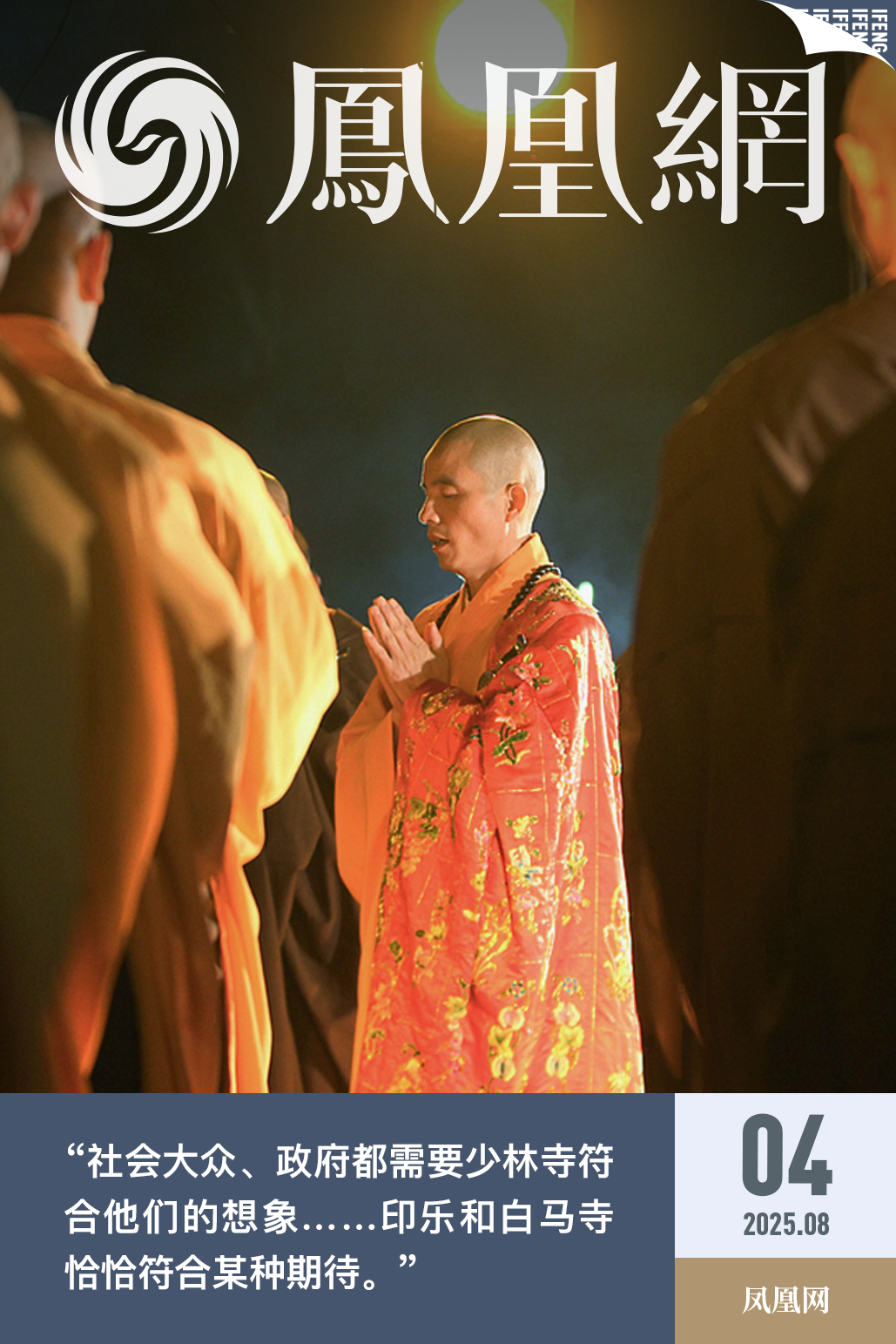

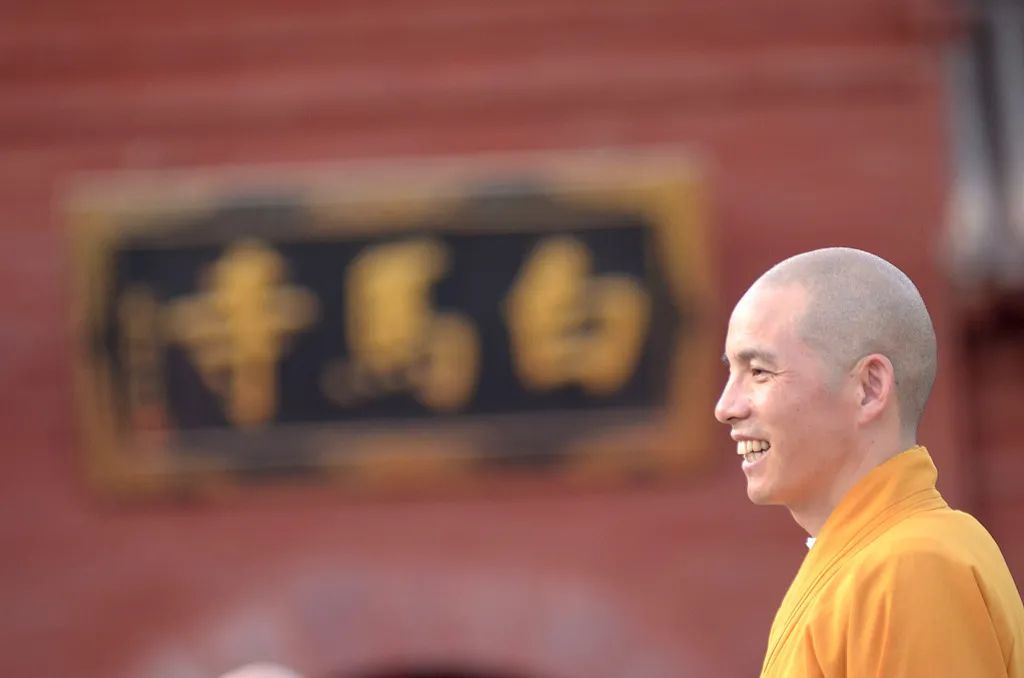

河南白马寺方丈印乐法师履职少林新掌门的这一周,不少网友晒出了过去造访白马寺时和释印乐的合影。照片里的印乐法师瘦高个,总是笑眯眯很谦恭的样子。

但熟识他的中国人民大学佛教与宗教学理论研究所教授魏德东半开玩笑地说,印乐往后可能“笑不出来”,因为“接任少林寺烦恼太多了”。

谈及释印乐给自己的印象,魏德东用“质朴”“低调”来形容,这与许多见过他的人们给出的评价相似:比如美国汉学家、《禅的行囊》一书的作者比尔·波特就通过越洋电话告诉凤凰网,印乐“没有架子”“是个好人”;另一些在白马寺时时偶遇印乐的网友们把他称为“普通庄稼汉”、“农民伯伯”;而曾长期跟随印乐的佛教徒净心则认为,印乐严格遵循清规戒律、强调佛教传统和寺院清静,是一位“大师父”、“大和尚”(对高僧的尊称)。

这样一位低调的僧人,正在经历出家生涯的一道巨大考验:接手处在舆论风暴中的少林寺。

◎ 2025年8月1日,舆论风暴中的少林寺香火依旧

2025年7月28日,中国佛教协会发布公告,少林寺方丈释永信因涉嫌刑事犯罪、严重违反佛教戒律,具体为“挪用侵占项目资金寺院资产”,以及“长期与多名女性保持不正当关系并育有私生子”,正接受多部门联合调查。作为处罚,释永信的戒牒被注销(注:戒牒为佛教僧人出家受戒后所领受的证明书,相当于僧人的“身份证”)。次日官方即宣布,由印乐法师担任少林寺住持。

舆论一时喧然,有网友用《天龙八部》中台词“少林寺原来是一个暗藏春色藏污纳垢之所”来讽刺释永信翻车事件,也有人在质疑“寺庙还是清净之地吗”的同时提出疑问:“新住持能管好寺庙吗?”

“永信的问题是个人问题,并不能等同于少林寺,也不能说少林武术走向世界有问题。”魏德东认为,印乐的到来可能会让少林寺“降温”,“更回归现代人对佛教的想象”。魏德东表示自己与印乐曾在中央统战部与人民大学合办的“爱国宗教界人士研修班”作为师生深入接触,“这个班,永信没有参加”。

据公开资料,释印乐本名尹清全,河南桐柏人,1966年生(只比释永信小一岁),此前是白马寺的方丈。少林寺与白马寺同在河南省,相距约50公里,给人留下的印象却截然相反:报道中,方丈释永信素有“少林CEO”之称,少林寺是手握700多个注册商标的“商业帝国”,在社会公众中曝光极高;白马寺则是佛教传入中国后兴建的第一所寺院,在信众中享有声望,一千年来秉承农禅并重的传统,方丈印乐多次强调“去商业化”,2010年他担任全国政协委员时曾提交了一份“杜绝对佛教名寺的各种类型的商标注册”的提案。

如果说方丈、住持就是一方寺庙的领袖(注:住持是寺院的最高管理者,只能在一个寺庙任职;方丈则是精神领袖,可以在多个寺庙兼任),决定着寺庙现在与未来的发展方向,释印乐究竟是怎样的僧人,将带着少林寺走向何方?凤凰网拜访了16位与印乐有过直接接触的人,其中包括印乐身边的僧人、人民大学教授魏德东、以及2006年拜访白马寺与印乐喝茶的汉学家比尔·波特,向他们了解这位少林寺新掌门待人处事的二三事。

探寻印乐其人时,至少两位受访者用“农民伯伯”来形容他。

一位河南洛阳市民说他是“普通庄稼汉的样子”,“我老家干活儿的农民就长这个样子”。

网友@饼干菌告诉凤凰网,六七年前去寺庙时曾匆匆见过一面印乐,当时他带着弟子,看起来有事要办,但还是礼貌回应了他们的招呼,“他的皮肤晒得黄黑,不穿僧衣出门的话,真的就是朴实善良的农民伯伯视感”。

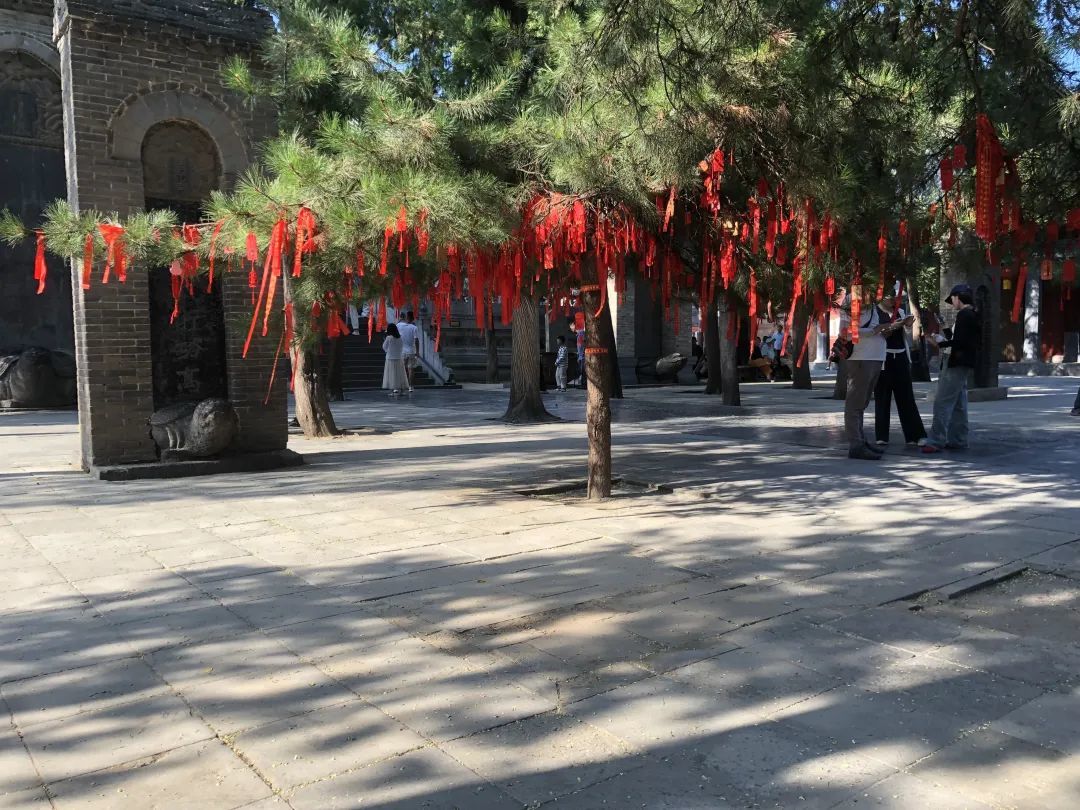

8月1日在白马寺内,一位穿着袈裟的僧人挥手指向寺院北面,“后面(农)地多的是”。在白马寺里工作三年的保洁人员也向凤凰网回忆起秋收时节,说时常能看见僧人们、义工、村民一同打粮食的场景。

印乐一直亲自下地干农活,曾长期追随印乐的佛教徒净心说,他也要求寺庙里的僧人全程参与劳作。寺庙周围的空地按照季节种植各种作物,包括小麦、玉米、黄豆等粮食,也有茄子、豆角、白菜、辣椒等蔬菜。不少游客见过白马寺在丰收季节,满地红红黄黄晒粮食的场景。接任少林寺住持后,印乐在地里开挖掘机的照片也在社交媒体上流传。

◎ 2012年,在田间收割豌豆荚的印乐法师

小鸿老家就在寺庙后面的村子里,二十年前爷爷奶奶就曾带着她一起帮着寺院种地,她说,这种习惯一直延续到现在。

有年秋天,小鸿陪同朋友去白马寺,看见寺庙好多空地上晒了玉米。朋友拉着她和僧侣们一起剥玉米。“我还和寺里的师父打趣,这活我没上学的时候就在这儿干过,现在都工作了还得在这里剥玉米……”小鸿说,游客只要愿意,也可以参与秋收。

净心说,种植的作物基本不会上农药,僧人会把小麦磨成面粉做馒头、黄豆磨成豆浆,所得会分给香客,“吃着非常香”。有不少人得到过白马寺的“礼物”,比如黄豆、苹果、米糕、米花团。

净心解释,印乐几十年如一日坚持要僧人们种地,主要是他希望把1200多年前立下的《百丈清规》里,禅宗寺院管理制度延续下去,“清规里说,一日不作,一日不食”。人民政协报2019年6月12日报道,当时印乐作为全国政协委员在北京参加全国政协少数民族界、宗教界委员培训班,他乐呵呵地介绍,2019年白马寺种了200亩麦子,6月初大丰收了,“入库的时候,80多斤一袋的麦子,我扛了十多袋,晚上腰疼得厉害”。

在这位重农禅的传统僧人主张下,经凤凰网实地探访发现,白马寺几乎成了商业的绝缘体:寺内没有售卖日用商品的地方,连矿泉水也无,只在清凉台附近有一处止语茶社,供应免费茶水。寺院外的商贩们循环式地温馨提示,“寺里没有卖水的”,招揽生意。

白马寺的功德箱上没有二维码,请香免费。一位游客曾在网络分享了自身经历,2024年初她在河南洛阳博物馆买了一件手链去白马寺找法师开光。当她询问开光多少钱时,接待她的师父答“不要钱,你把手链放在台上”,很认真地帮她念经良久。在装修异常简陋的法物流通中心,一位女工作人员和善地向凤凰网确认,白马寺开光的确是免费的。

◎ 白马寺的法物流通处,环境简陋

◎ 少林寺的法物流通处,装潢精致

在魏德东记忆里,印乐是那种“看起来就质朴”的人,这和大部分与印乐直接接触过的受访者的感受不谋而合:

2006年来中国寻找隐士的美国汉学家比尔·波特也认为,“印乐是个简单的人”,“我开玩笑说,一位我们都认识的五台山上的和尚口音太重,他会不会听不懂,他回答说确实听不懂。他(印乐)是个好人,没有架子,会接住我的玩笑,我很喜欢他”。

净心还记得刚出家时,在寺里遇见印乐的情形,“傍晚我忙完,坐在一根很粗的缅甸柚木上,他在旁边,问我叫什么名字,我回答了,他说,真不好意思我没能把你的名字记住”。从此以后,印乐真的记住了他的名字。“就这很小一件事还特地道歉,对于我一个刚入门的人来说,感觉到他很尊重我”。

老家在河南洛阳的林玲也是看到印乐的新闻图片以后,才意识到自己路遇过方丈本人。她记得那是五六年前春节礼佛的时候,“当时他就在擦香炉,然后我们互相打了招呼,他对我们笑”。

“他(印乐)不喜欢张扬。”魏德东说。曾有领导人去白马寺考察,当时印乐把介绍寺院的工作让给了寺院其他僧人,他自己则是默默站在后面——为此,有佛教协会的领导向魏德东表示,“要批评”印乐。“但实际上印乐只是觉得徒弟表达能力比他好,可能因为他普通话没那么好,就把这个机会给了他的徒弟。”魏德东说。

魏德东记得印乐的另一次接访工作,是2007年白马寺经有关部门介绍,接待了“世界旅游小姐”参访团,中途她们要求和印乐合影留念——结果照片流传到网上,传成了“和尚”和穿着清凉的比基尼小姐们的“亲密接触”。

那时魏德东在网上看到了这组照片,还把其中一张发给了印乐,“结果他跟我说魏老师谢谢你,这张照片对我很有用,我要拿这张照片告诉政府不要让我总接待这些人,这会影响佛教的声誉”。

据可查证的资料,从2005年升任白马寺方丈直至2025年7月29日调任少林寺住持,印乐做方丈的20年时间里累计只接受过5次媒体专访,其中包括人民政协网、中央电视台、新华网、河南日报、河南商报。

一名曾经在十多年前专访过印乐的记者向凤凰网回忆,当时有关部门给了他印乐的号码,印乐接到电话听说要采访,回绝道“不太方便(说)”,“我跑到寺庙去等他,他才只好接受(采访)”。

“他当时应该只有40岁,见到我以后待我很客气,说了很多建设寺庙的事。那个时候正好是少林寺很火、寺庙商业化比较热门的时间,找印乐的人很多,我肯定也问过他关于少林寺和商业化的问题,不过他只愿意谈白马寺新建寺庙的事。”

这位记者接着说,写报道时他曾想过白马寺是否会成为下一个少林寺,“那时也是中国城镇化进程非常快的阶段,谁也不知道这样一个寺庙会不会随着大发展而变化,但是现在看来,白马寺没变”。

◎ 2013年的印乐法师

经凤凰网多方求证,印乐是一位奉行佛教传统的僧人,他很看重清规戒律,每每在佛教节日众僧汇集时强调。“比如春节,(我们)都会见他(印乐),开始他会讲一段话……提醒大家坚持自己的本心。”净心说,和网络上看见的总是面带笑容的方丈不太一样,强调传统和戒律时印乐大多是严肃的,“大和尚(指印乐)对徒弟们肯定是严厉的”。一名女居士回忆,印乐讲课时“挺严肃”。

他也在意作为修行之所的“清静”。净心说,印乐要求寺庙内的僧人不要“刻意攀缘”,规定自修时间回到自己的房间修习各自的功课,不要在外面游荡,“有机缘、遇到合适的时间自然而然会有交流”,“每年僧人的假期有时候也有一定限制,希望我们尽量待在寺院,不要去往外走”。

“印乐是河南地区很重要的僧人,他受过最传统的教育,而且接触佛教的时间相当早,亲属当中不止一个入佛门。”魏德东解读,受家庭环境影响,早早出家,又接受了当时最好最传统的佛学教育,这可能是印乐如此坚持传统的原因。

比尔·波特在与印乐会面以后,把他讲述的个人经历记录在《禅的行囊》一书里:“他的老家在南阳附近的桐柏山……他还记得,小时候常有进山的僧人在他家歇脚。学校放假的时候,他就在父母帮工的寺院里玩耍,寺院就像他的家一样。”

“他告诉我,他的老家远离俗尘,有隐士在山里修行,他愿意带我去山里找茅棚住一段时间,说可以帮我放下俗念。”比尔·波特在电话中向凤凰网回忆。

1982年,还未成年时,只有17岁的释印乐出家为僧,进入了刚开始招收学僧的中国佛学院栖霞山分院学习。“这所佛学院在南京,改革开放以后是第一批招生的佛学院,当时汇聚了佛教界最重要的人。”魏德东说。该院的网站上,印乐的法号出现在僧伽培训班(1982-1984)和第一届专科班毕业学僧(1984-1986)当中。

然而,渴望清静修行的大和尚,因为方丈的身份,不得不忙于繁复的接待工作当中。2006年,印乐做方丈的第二年,就已经如此。净心说,印乐一天当中的大部分时间都花在了接待客人上。比尔·波特回忆,他们的会面时间只有十几分钟,《禅的行囊》中也记录了告别一刻,“最近他刚刚当选了全国政协委员。他现在成了一名事务非常繁忙的僧人。第二杯茶还没喝完,门外进来一名侍者……我就知道该告辞了”。

“寺庙在现代社会中也承担着一些社会功能,比如中国传统文化对外交流的责任。”魏德东认为,这是白马寺的历史地位决定的。这座寺庙如果顺应传统,也必将迎来送往世界各地的客人,增加对外交流活动。

据河南日报报道,2006年白马寺正在经历新中国成立以来的第一次扩建,印乐当时表示,建成以后,寺庙会成为国际上重要的佛教研究中心,佛事中心、旅游中心,同时拥有泰国、印度、斯里兰卡、尼泊尔、日本等多种风格佛殿。那时一篇他的专访报道中写道,采访的过程,释印乐不时被手机铃声和来访的客人打断,他抱歉地说,“现在以各种理由找他的人太多”。

后来,白马寺开始逐渐变成极具“一带一路”气质的寺庙。泰国、印度、缅甸政府相继出资在白马寺内建造佛殿——香港籍的全国人大代表梁美芬曾在参观时感慨,“以为去了泰国?原来是在洛阳白马寺附近的泰式庙宇”。泰国佛殿扩建期间(2010年后),印乐往来于中泰之间,拜会僧俗各方;而缅甸佛殿建造时,印乐和僧人们还同缅甸工友一起运送砖块。

◎ 白马寺内的泰式庙宇

“在寺庙最重要的目的是修行,出家当和尚要过比较朴素的生活,可是在中国要在寺庙修行是很难的,因为寺庙的钱太多,(寺庙越来越有名气),很多人都想来看一看,方丈要管理、要接待,要处理很多关系(比如政府、商人),就很不简单。”比尔·波特向凤凰网表示,处理人际关系和管理钱都是“大麻烦”,“比如少林寺……牵扯太多,就一定会有问题,没法避免”。

得知印乐调任少林寺住持的事,比尔·波特认为,“他是能做好的那个人”。魏德东则表示,调任一般是安排下来的,“印乐没有选择”。

“佛教寺庙没有等级之分,可能会因为历史,有不一样的地位。不过,白马寺作为佛教传入中国后由官方营造的第一座寺院,被尊为‘祖庭’、‘释源’。”一名不愿具名的宗教研究学者表示。

从这个角度来看,以印乐的资历调任少林寺似乎是一种“降级”。

但比起“降级”,魏德东更愿意“降温”来解释印乐的接任,“社会大众、政府都需要少林寺符合他们的想象,觉得和尚坐商务舱就急了,可能希望和尚要笑得和蔼,要瘦一点,最好像吃不饱饭的样子。印乐和白马寺恰恰符合某种期待”。

种种迹象显示,印乐与永信显然相识。“他们在河南佛教协会一起工作过,怎么会不认识呢?”采访过印乐的记者表示。他们也一同在中国佛教协会任职,在2020年中国佛教协会第十次全国代表会议的一张合影中,释永信站在C位,释印乐则站在释永信的右侧。

2001年,两人还曾同时出现在德国柏林的考察团中。赵彬是一位在德国生活了35年的华人,也是那次考察的筹划者之一,当时一位出身豪门的德国朋友十分向往中国功夫,曾千里迢迢去少林寺,希望能在德国建一座少林寺弘扬中国武术。在德国朋友的热情邀约下,释永信去了,释印乐也在考察队伍中。赵彬参与了整个接待过程,他还记得那天用糕点拼成了“少林寺”三个字欢迎法师们的到来。

赵彬对释永信印象更深,称他“极其寡言,几乎不笑”。在接风洗尘的中秋宴上,释永信全程没有一句寒暄,不喝酒、不碰荤。且只要他在场,那些平日里“酒肉穿肠过”的武僧们,此刻规矩得像小学生。但对印乐的印象是“随和”,“比释永信温和儒雅得多。当时他应该刚从佛学院出来不久,还带些书生气或学者的气质”。

但如今,两位“释家人”的理论和实践已大相径庭。

凤凰网在中国知网上找到3篇印乐署名的论文,最新的一篇《继承佛教优良传统致力文化寺院建设》发表于2022年7月,或可管窥他的治寺理念:除了一贯的“从严治教”和“发扬农禅宗风”,他还强调了和人民大学合作、成立佛教文化研究会、聘请专家学者授课教学等内容。

关于如何处理“钱的问题”,印乐在上文中写道:要“严格实行民间非营利组织会计制度,健全财务管理机构……严格执行宗教场所财务收支‘月公示、年审计’制度,寺院的财务收支每月都会在客堂公示,年度财务状况始终坚持专业机构审计制度”。他在该文中的署名身份为“中国佛教协会佛教教务和教风监督委员会副主任”。

◎ 2024年3月,全国人大代表印乐法师参加“两会”

有关寺庙收入,印乐屡次在各种场合强调寺庙“去商业化”。净心解释,那是因为“清静”是最根本的佛教传统,这是印乐一直在坚持的,“白马寺从来没有化缘的入口”。

2006年河南日报对白马寺扩建一事进行报道,寺庙收入单一,只有门票和少量的社会捐资,一年总共1700万元,但印乐有意在东侧建设佛学院、如意寮,在北边规划白马戒坛、万佛殿、法堂、三身塔等建筑,累计需要资金超过1.5亿元。被问及是否会因筹措扩建资金而走寺庙商业化时,印乐当时回答,白马寺需要发展,但不管发展到何时,佛教都要保持传统特色,“到现在还没有申请一个商标,也没有申请的打算”。

印乐回避谈及“少林寺”和“释永信”,净心认为,他的本意就是永远做好自己的事,“莫向外求”。

履职少林寺后,印乐在2007年被提问的一段对话被频频提及:

记者问:“少林寺依靠商业化运作,使经济与社会效益达到双赢,有没有这样的打算?”

印乐答:“我不想评价少林寺,白马寺坚持按照佛教传统去做,更好地维护、保留、传承佛教传统、佛教文化。能听到游客说‘白马寺才像个寺庙样’这简单的评语,我们就很快乐,也就心安了。”

这次访问后的一年,少林资管公司(河南少林无形资产管理公司)成立,释永信持股80%,此后8年间,少林资管公司对外投资十多家公司,涉及文化旅游、茶业、投资管理等各个领域,截至2020年9月,为少林寺注册了666个商标。媒体财新网解读,这家公司成为释永信商业运作中的重要一环。

印乐不曾公开评论,但到了2010年,他作为全国政协委员,在两会期间提交了一份提案,内容是建议杜绝佛教寺院名称、佛教名称、名号被作为商标注册,“白马寺名称一旦被注册成商标,对白马寺的佛教历史地位和对外形象将造成严重伤害,扰乱了作为华夏第一座菩提道场的清净”。

◎ 白马寺内的止语茶舍

多年以后,在印乐接任少林寺方丈后的第四天,“去商业化”也在高度商业化的少林寺初现:2025年8月1日,凤凰网在少林寺看见,首先消失的就是佛殿前的高价香。一名司机称,此前少林寺的高价香从几十元到上百、上千元不等;少林寺各大殿前均提供免费香,但桌面上摆着一张布施二维码,等待游客“随喜”。 一位僧人告诉凤凰网,此前少林寺开光的价格也是“随喜”,不过目前不接受法物开光了。

另据媒体广泛报道,此前少林寺内随处可见举着二维码收费的武僧。但8月1日这天,寺内不仅没有收费的武僧,连普通僧人的踪迹也难寻。院内偶尔现身一位僧人,面对新旧两位掌门人的话题,沉默不语,随后隐身在禁止游客进入的大门背后。

一位洛阳市民对凤凰网说:“白马寺有白马寺的操守,少林寺也有少林寺的方式,各有各的活法。”至于印乐会给少林寺带来怎样的变化,这位市民认为,除了考验印乐法师的个人能力,还会受到少林寺原本运营机制的限制。“佛门净地本身不清净,这也挺烦的,不过,如果既能盈利还能让大家玩儿得高兴,也是个路子。”

事实上,在宗教学界,“寺庙商业化”的议题并不等同于洪水猛兽,它被认为是古老的中国佛教从山林走向现代化的人间时,必然的一道试炼。

“永信的问题是个人问题,并不能等同于少林寺,也不能说少林武术走向世界有问题。”魏德东的说法也得到了另一位宗教学者的认同,她认为“无法评论说那时的寺庙商业化就是错误的,错的是对于商业化没有合理的监管机制”,她举例中国台湾的佛光寺就是比较好的例子,“他们有电视台、大学、福利院、素食餐厅等各种项目,也得益于一套严密的制度,例如他们的住持有任职年限规定,还有八人小组(宗委会),有大事都共同协商、投票决定”。而反观大陆的个别寺庙,则是“缺乏层层监督的制度”,以致乱象横行。

少林寺院内原有一座石碑,是1999年释永信担任第三十代方丈时所立的纪念碑。在凤凰网实地探访其时,纪念碑已经不见踪影,石板路面只留下几处坑洼。游人陆续走过,并不知道这里少了一座26年前制成、足有两个成年人高的石碑。凤凰网询问一位工作人员石碑的下落,他先笑而不语,随后点头,说:“昨天晚上才拆。”

◎ 少林寺内的释永信纪念碑,已被移除

第一财经7月31日现场直播记录下了印乐的匆匆一面,他一面微笑着向记者等人挥手,一面从打开的侧门围挡进入方丈室。8月1日,凤凰网见到少林寺方丈室被一圈绿色铁皮围挡围得严严实实,偶能从缝隙中窥见人影晃过,几位穿着T恤、佩戴耳机的安保人士严守四周,不时要求那些扒在围挡上探望的游客远离此地。围挡上贴一告示:“因文物保护需要,即日起暂停开放。”这天,人们未能再次遇见印乐。

◎ 少林寺方丈室,被绿色围挡团团围住

问及净心,印乐多年来是否有过变化时,他答:“我并不是他,也不知道,但他会很从容。”他记得有一次和印乐一起干完活从寺庙后面回来,突然下一场暴雨,净心急着要去拿伞,但印乐说不用,“他就这样缓慢地、一步步在雨里走,全身都淋透了”。

少林寺未来何去何从?人们等待着这位新任掌门给出他的答案。

应对方要求,净心、林玲、小鸿为化名