卷累了的哈尔滨人,都往这里躲

垂钓者伸长鱼竿,肥白的江鸥掠过江面。这是属于哈尔滨人的 “公园二十分钟”。人们望着平静微澜的江面,等日落后火烧云连成一片,暮色渐沉,所有人事都融化在温柔的夜色里。这是一天之中最惬意的时刻,人们在江水中照见自己。

作者 | 霁月

编辑 | L

题图 | 视觉中国

近两年最火的东北城市,一定是哈尔滨。

上一个冰雪季,哈尔滨累计接待游客超过9000万人次,它摇身一变,成为“尔滨”,吸引天南海北的游客,去冰雪大世界感受冬日风情,径直扎进餐馆,享受正宗的俄餐、锅包肉。

今年立秋一过,当人们规划起哈尔滨之行时,却鲜少知道在人潮之外,本地人最松弛的所在。

就像作家迟子建在《烟火漫卷》里写的那样:“一座城市有一条江,等于拥有了一册大自然馈赠的日历。对于哈尔滨这样的都城来说,这日历就是一部四季宝典。每日清晨翻动它的,是风霜雨雪。”

去松花江畔吹吹风吧,那里有很多卷累了的东北人。

“走啊,去江沿儿”

江沿儿,这是哈尔滨人对松花江岸的称呼。

天气晴好的夏日黄昏,松花江畔万人空巷,台阶上总是长满了人。来晚的挤不进去,那也要面对着江水站一会儿才行。

(图/作者 摄)

这是哈尔滨人古老而神秘的仪式,以前江边还没有无人机和帆船表演,但人们都会在休息日携亲带友,顺着人流在中央大街从南走到北,经过金安国际、中央书城、马迭尔宾馆,穿过地下隧道,到防洪纪念塔身后的江边石阶上坐一会儿。

至于为什么,没人知道,也没人问,反正祖祖辈辈、家家户户都这样走。从春走到夏,夏走到秋,冬天人们就不来了,集体猫在家里,靠暖气过冬。

每当西伯利亚的冷风跨过大兴安岭吹过来,宽阔的松花江就开始结冰,冬天就是白茫茫的一片,整个城市都变得深沉。

小孩子喜欢去江上滑冰、抽冰陀螺。必须是冻得邦邦硬的江面才行。尔滨爆火后,江面上多了不少新的游乐项目,坐雪圈、狗拉爬犁,热闹极了。

太阳岛有冬泳基地,也有人在群力德嘉码头和道外北十四道街江段砸开江面冬泳,这是哈尔滨人最野的挑战赛。

(图/作者 摄)

冰城的冬天长达半年,人们最期盼的就是4月初开江的日子。江面解冻,蕴蓄了整个寒冬的冰凌在汹涌的江水中翻滚碰撞,蛰伏已久的鱼群被奔腾的水流唤醒。历经漫长冬季的消耗,它们体内积蓄的脂肪已然耗尽,造就了异常紧实鲜美的肉质。

更重要的是,大家知道,哈尔滨的市花,淡紫色的丁香就要开了。到了那时,北方珍贵的春天才算真正到来。

在哈尔滨人眼里,端午是相当重要的节日。东北的夏季亮天极早。人们通宵或早起到江边踏青,采艾蒿,伸手触摸黑色的贝类,灌一瓶江水带回家。小孩儿手腕上拴着家长和好朋友送的五彩绳,骑在老爸脖颈上看赛龙舟,松花江畔人山人海,壮观程度近乎动物大迁徙。

但在稀松平常的夏日,老铁们来江沿儿什么都不为,只是在卖单儿(东北话:“发呆”)而已,顺便关心一下水位有没有上涨?江水漫过几级台阶?今年是旱还是涝?

大家都知道,沿着江边往西走两步,人群就会稀疏很多,但依然不约而同停留在此。可能大家认定这一方天地才是最纯正的江边,也可能是爱热闹,又或许人们饭后散步到斯大林公园,看到平静开阔的江水,就心满意足,懒得继续往前走了。

(图/作者 摄)

“走啊,去江沿(yàn)儿。” 这句哈尔滨土著才懂的暗语,很早就在民间诞生,但作为一个新梗近些年才被人们打捞出来。哈尔滨人通过这句话获得了深刻的身份认同,没有人能抵挡得了这项活动的魅力。

大家高兴了去江沿儿,不高兴也去,人们三三两两,慢悠悠溜达到中央大街的尽头,看见松花江没跑丢就放心了。

垂钓者伸长鱼竿,肥白的江鸥掠过江面。这是属于哈尔滨人的 “公园二十分钟”。人们望着平静微澜的江面,等日落后火烧云连成一片,暮色渐沉,所有人事都融化在温柔的夜色里。这是一天之中最惬意的时刻,人们在江水中照见自己。

(图/淘筱桃 摄)

7月20日哈尔滨江畔的“世纪晚霞” 。(图/偏温 摄)

从玄学角度看,松花江的确是一个巨大的能量场,很适合放空自己,找回活人感。这里是情侣约会的胜地,也是哈尔滨人的精神自留地。

夜晚降临,新江桥亮起彩灯,人们走在已成景观的中东铁路老江桥上,听列车从旁边呼啸而过。老江桥中间走人,两侧可以骑车。晚上大家从江南一直走到江北,文艺青年在桥上弹着吉他唱流行歌。其实走老江桥也是老传统了,萧红在她的黄金时代,就常和朋友们来老江桥散步。

(图/作者 摄)

世纪初,人们经常在桥上徒步走到船厂社区,铁轨两侧是木板,木板是活动的,能看到下面的江水,走到一半,还有几块木板是缺失的,一不小心就踩空。

2014年老江桥“退役”,要建新的铁路大桥,把老桥拆了,好多哈尔滨人不愿意,就联名把老桥留下了。如今,新老江桥相邻而望,像长者牵起一个孩童,伴着江水讲起过去的故事。

天气晴朗的假日,人们会坐船去太阳岛玩上整整一天。上世纪90年代,孩子们喜欢把废弃轮胎当游泳圈套在身上玩,坐过江的客船,不到一块钱就可以到太阳岛,大人带着床单、秋林红肠和大列巴面包在草坪上一铺,找个阴凉的树下就开始野餐,小孩子不约而同都带着网,捕捉满天的蜻蜓。

(图/作者 摄)

九站公园、水文站和巧克力老头儿

夏天来哈尔滨,有一个宝藏避暑地,大多数游客都不知道。

沿着斯大林公园往西走两公里,就到了九站公园,也叫“老头湾”。松花江在此划出弧形江湾,天然适合作为浴场。每逢盛夏,这里就是中老年男人们免费的乐园。

退休大爷们(以及一部分退休大妈)吃完午饭会来江边消食。这时水温刚刚好。人们从公路大桥顺着江流一路飘到老头湾。如果体力好,就逆着往上游。

在老头湾,男人们游完泳上了岸,拿毛巾一擦,就戴着太阳镜,坐着或者索性躺在台阶上,把身体晒成统一的巧克力色。他们之中,有的中年发福,有的保持着精瘦健硕的身材,还有八块腹肌。

天气晴朗的夏日午后,老头湾异常壮观,一度成了景点。集体晒太阳,这是在寒冷地带生活的人类对于阳光朴素的向往,是一种极为奢侈的享受。

(图/作者 摄)

据说曾有一位98岁的赵姓老人,每日横渡松花江。有的老人曾经是这里的常客,现在身体不好,拄了拐,也要说服家人来这里坐一会儿,见到往日的朋友,一起晒太阳,唠唠嗑,反复讲述那些过去的故事。等到江水凉下来,这些拥有传奇色彩的男人各自回家去。有的人明天还会见面,而有的可能再也不会来了。

“老头湾” 这个充满市井气息的地名,只有老哈尔滨人才能道出它的来历:上世纪40年代,哈尔滨车辆厂附近的松花江畔,常有一群老人放羊。工人们结束一天的劳作后,总爱相约来此游泳消暑。久而久之,“去老头放羊的地方” 就成了大家心照不宣的暗号,这个颇具生活气息的地名便这样口口相传了下来。

水文站是老头湾的地标。黄色小楼记录了1998年特大洪水的历史水位数据,1998年8月,世纪末的洪水漫过台阶,冲垮了江边第二道堤坝,男人们扛着沙包去抗洪。

哈尔滨水文站。(图/视觉中国)

学生们给抗洪的战士加油,江边居民自愿带着煤气罐和铁锅,现场给士兵炒菜、煮饺子。洪峰来的时候,士兵们砌沙包的时间不够,就扛起沙包一起跳进江里挡水,他们英勇的背影成为这座城市的某种集体记忆。

老头湾是哈尔滨三野文化(野游,野餐,野浴)的重要发源地,如今这里依然是百姓的消夏乐园。旁边的“消夏廊”,聚集着很多快乐的老年人,他们打牌、遛狗、下象棋,唱歌跳舞,在塑胶跑道上跑圈。这里见证了城市与河流的共生,承载着太多的温情记忆。

(图/作者 摄)

松花江带给哈尔滨人宽阔的脾性。这里的生活是啤酒、澡堂和大排档,这里的人粗粝而细腻,满满的人间烟火气,没有啥闹心事儿是一顿烧烤解决不了的,如果有,那就整两顿。

一年一度冰城的夏日狂欢刚刚过去,据说今年国际啤酒节引来百万人次,喝掉1000多吨啤酒。哈尔滨人最爱喝酒,每年的啤酒王争霸赛备受瞩目,现场还配备了医务室和醒酒室。

人们左手啤酒,右手烤串儿,还要腾出味蕾品尝比利时馆的精酿,伴随音乐融入万人的蹦野迪现场。喜欢安静的i人也可以在附近的露营区搭起帐篷看星星。

(图/视觉中国)

GDP成了省会城市里倒数,但这里的人们擅长用幽默解构一切严肃,试图给平淡的人生底色涂上浓厚的喜剧色彩。哈尔滨人知道,明白生活的真相后仍然热爱它,也是一种浪漫和英雄主义。

一座文艺之城,

藏着半部近现代史

如果仅仅把尔滨看作网红旅游打卡胜地,那就太可惜了。

哈尔滨是一座很洋气的城市,是“老钱风”的爱乐之城。一个冷知识:世界上总共有六座联合国授予的音乐之都,哈尔滨就是其中之一。早在1908年,哈尔滨成立了中国第一支交响乐团,后大量俄侨音乐家移居哈尔滨,带来了欧洲古典音乐、歌剧和芭蕾艺术。

2015年,歌手李健来哈工大演讲,他回忆起自己的故乡是文艺的。他记得那些摄影爱好者,穿着小马甲,里面放着各种胶卷,不知道是职业还是业余的,总是戴着摄影家的帽子。他常常流连于松花江边,那里有写生的、卖艺的、耍猴戏的民间艺术家。

(图/作者 摄)

这股文艺气息,是从历史深处吹来的。

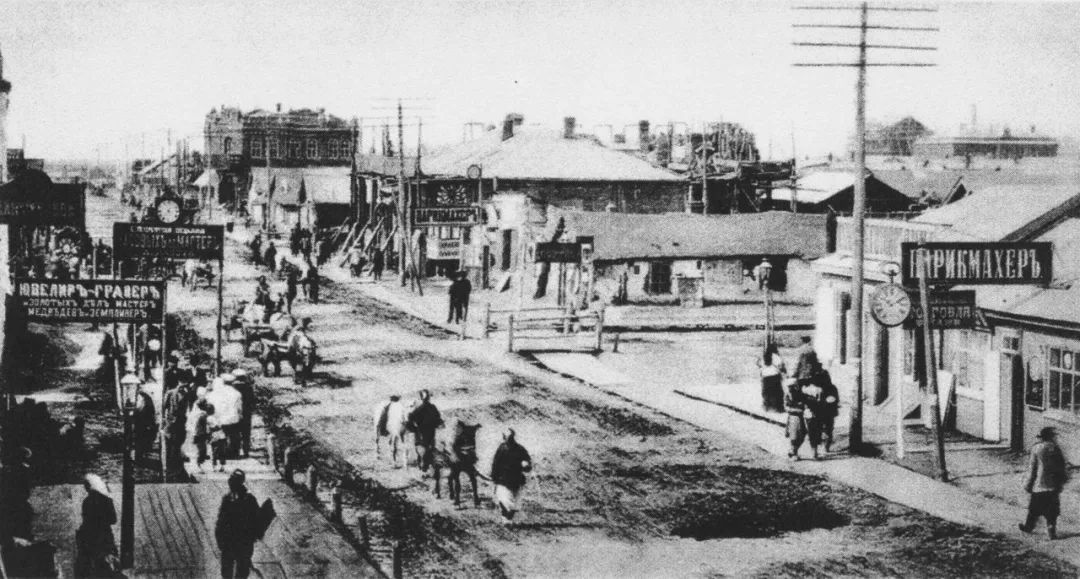

这个松花江边不起眼的小渔村,随着一百多年前中东铁路建成而热闹起来,一个崭新的时代骤然降临。

哈尔滨作为中东铁路的交通枢纽,很快发展成为繁华的移民城市。运送铁路器材的马车队碾过江畔泥泞的草甸,踩出一条承载着时代风云的中国大街(也就是今天的中央大街)。

东方莫斯科、东方小巴黎,说的都是当年的哈尔滨。当时外国驻哈尔滨领事馆达20余个,万国洋行的橱窗里摆放着来自全世界的商品。

1907年开埠后的中国大街。(图/哈尔滨史志)

1924年,中国大街铺上了形状大小如俄式面包的花岗岩方石,俗称面包石,据说当时每块方石造价高达1银元,相当于30斤面粉的价格。

时光拉回今天,日落前的中央大街。整齐的面包石被历史打磨光滑。马迭尔宾馆阳台上,俄罗斯男孩在拉手风琴,下面挤满了热闹的听众。在旁边排队买一根马迭尔冰棍,再拎上一大瓶格瓦斯去江沿儿,就是哈尔滨夏天最正宗的味道了。

(图/作者 摄)

1932年的夏天,哈尔滨正值洪水,黄包车师傅纷纷改行做了船夫。大肚子的萧红从东兴顺旅馆跳窗逃亡。那时,天马广告社、一毛钱饭馆和牵牛坊是左翼作家促膝长谈的秘密场所。

(图/《黄金时代》)

(图/《夜幕下的哈尔滨》)

哈一中教学楼的木质地板暗藏玄机,下方一人多深的地沟连通着各个教室,据说当年的学生就是借着这条地下通道,在日寇的刺刀下逃出生天。

(图/作者 摄)

今天松弛的老城也曾记录下很多历史的伤痛时刻。臭名昭著的731部队遗址就在今天的平房区,当时那里对外伪装成 “关东军防疫给水部”。附近居民看到每天拉过去一车车的 “Maruta”(马路大,日语意为“圆木” ),那是对受害者的侮辱性称呼。

哈尔滨的记忆里,也有过工业生活和集体生活的辉煌,三大动力、八大军工,年轻的哈尔滨人或许已经不是的它们曾经意味着什么。

近两年,冰雪旅游让哈尔滨快速出圈,这座常住人口已经跌至千万以下的省会城市,迎来了每年冬天的热闹。

而很多生于斯长于斯的哈尔滨孩子,反而一路去往南方——在哈尔滨人眼里,“南方”的含义格外宽泛。

那些离开家乡的哈尔滨人,或许在广袤的“南方”看了很多的景色,但每当江风、海风吹起,一种属于松花江畔的感觉就会回来。

“梦里依稀看到她/奔腾的波浪/点点白帆的水面/那船歌嘹亮……”李健的一首《松花江》,唱进不知多少游子的心坎里。每次回家,他们总要沿着中央大街走到江沿儿,重复属于哈尔滨人的仪式。

天南海北的哈尔滨人,你们看到了,松花江没有跑丢。直到今天,卷累了的哈尔滨人还去江边走一走,那是独属于这座城市的松弛之地。那些年,拎着啤酒陪他们吹江风的朋友还在吗?让他们骑着脖颈看日落的父辈,还好吗?

夏去秋来,四面八方的游客来到这里,也可以去江沿儿坐一坐,它并非一个多么惊艳的打卡地,却能让外来者,更接近“尔滨”的内心深处。