拿入狱前“副行长”身份起号,污点变现是对公序良俗的二次伤害

以“前银行高管”身份博取关注,是对公众信任的二次消费,网友不买账,平台也不允许

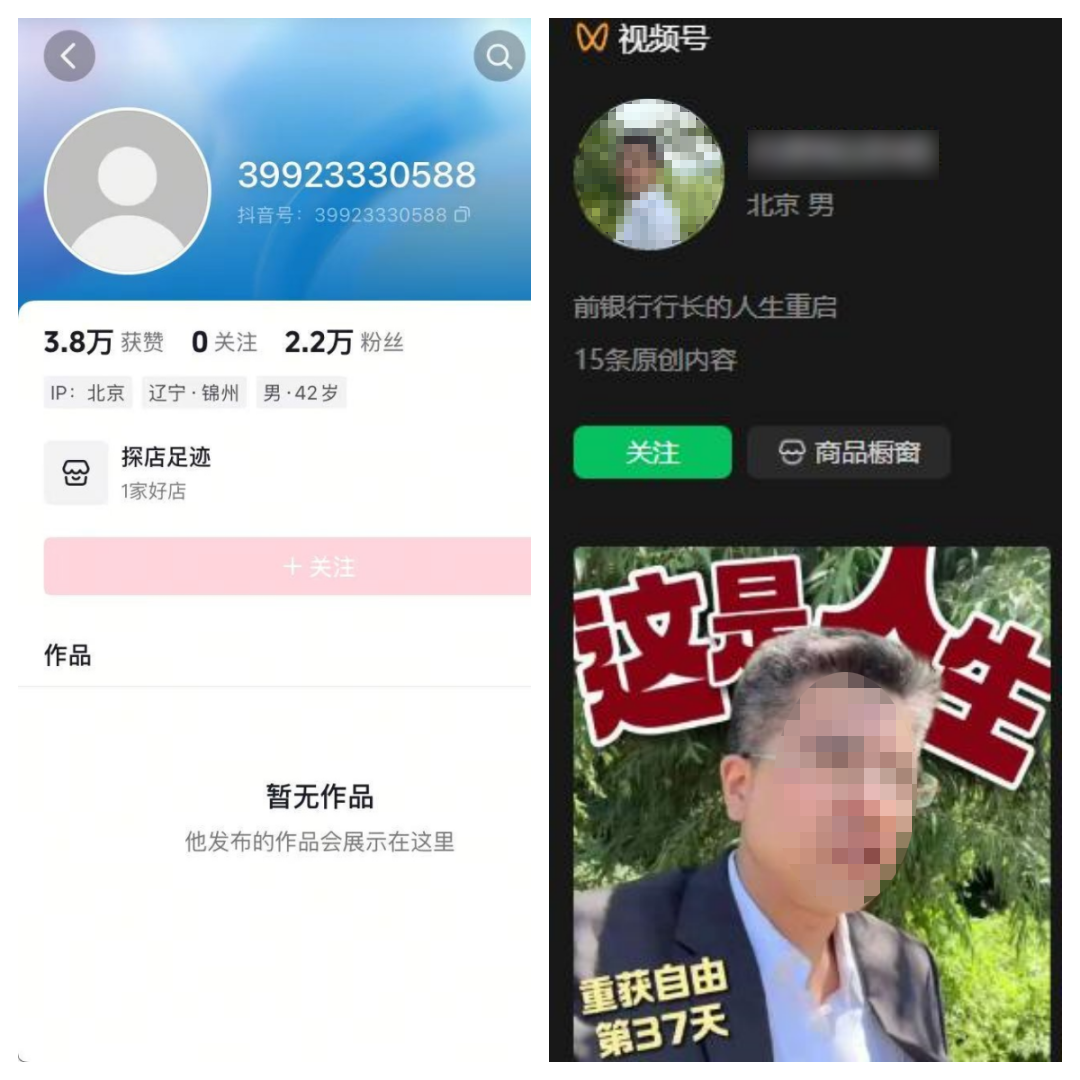

近日,一名自称某银行支行前副行长的男子肖某在视频平台开通账号“肖野陪您唠”,通过讲述入狱前后经历受到网友关注,收获2.2万名粉丝。

有媒体报道称,其生于1983年,因参与时任支行行长张某主导的特大金融诈骗案,犯吸收客户资金不入账罪,被判处有期徒刑九年,并处罚金人民币九万元。

8月26日上午,长安街知事查询发现,在某平台,肖某账号已变成一串数字,作品均被下架,且禁止关注。不过,在另外一平台,一个同名账号26日上午还更新了3条视频。另有媒体发现,该账号商品橱窗中还有人参枸杞酒、洗发水、衣架、牙膏等5种商品,目前总销量为13件。

↑图据长安街知事

个人账号设标签、立人设,确实关乎账号的推广、吸粉,也是注意力经济的重要因素。一个“前银行高管”的身份,加上入狱的经历,当然要比素人,甚至其他的一般性标签都更具竞争力。肖某能够想到利用之前的身份,显然深谙此道。

如果他再把当年那起金融诈骗案“打捞”一番,想必会更加火爆。毕竟,那是2017年轰动一时的“飞单”大案。据媒体查阅裁判文书网,时任民生银行北京分行航天桥支行行长张某,以高息为诱饵,诱骗被害人签订虚假的理财产品购买或转让协议,并将钱款转入其控制的个人银行账户,骗取147名被害人共计人民币27.46亿余元。时任支行副行长肖某也卷入其中。

“前银行高管”本来就引人瞩目,而如此炸裂的“剧情”,更可谓是吸粉“拉人头”的绝佳材料。涉罪入狱,意味着已接受惩戒,出狱后重谋生路,投身互联网,这本没有错,但并不是什么都可以拿来做人设标签,因涉金融诈骗大案而入狱,也不该成为个人起号的流量密码。

类似情形并非个例。据报道,此前,一短视频博主“张先生(原公务员)”在社交媒体上发布多条动态,不断强调其原来的公职身份,引发关注后,作品被全部下架。

诸如这种通过宣传“前高管身份”“原公职人员”来增强个人可信度,夸大个人地位与能力,以吸引眼球、增加粉丝,在一定程度上或可认定为“商业推广”行为,违反了广告法相关规定,“不得使用或变相使用国家机关、国家机关工作人员的名义或者形象”。平台也应规范此类行为。依据《网络信息内容生态治理规定》等法律法规,平台及时对其账号采取限流、整改、下架等措施,并不让人意外。

进一步而言,现实中,一个人的职位身份会因退休、落马、入狱等因素自动停止,但与这一身份相关的影响力其实并未完全消散。近年来,一些退休官员“退而不休”,到处为人说情、做掮客等,无疑是在使用“权力期权”。可见,即便没有了原身份,鉴于以往的任职经历,以及由此产生的人脉关系等,“前高管”“前官员”仍有一定的影响力。这也成为部分人习惯性利用原职位身份的动力所在。

权力该有终结,身份不能沿袭。出狱人员固然有再就业的权利,但前提是重新开始,以“前银行高管”身份博取关注,是对公众信任的二次消费,以污点来变现,是对公序良俗的二次伤害,网友不买账,平台也不允许。这不是“痛打落水狗”,更不是有“洁癖”,而是一个健康社会保护公民权益的必然选择。