风声|精神残障学生能不能入读普通学校?

作者丨李红勃

中国政法大学教授、教育法研究中心主任

每年的八、九月是开学季,来自全国各地的大学新生满怀憧憬进入校园读书,开启自己人生的新阶段。可是,也有学生因患有自闭症或孤独症而被拒绝在校门之外,广东省的李同学就是其中一员。

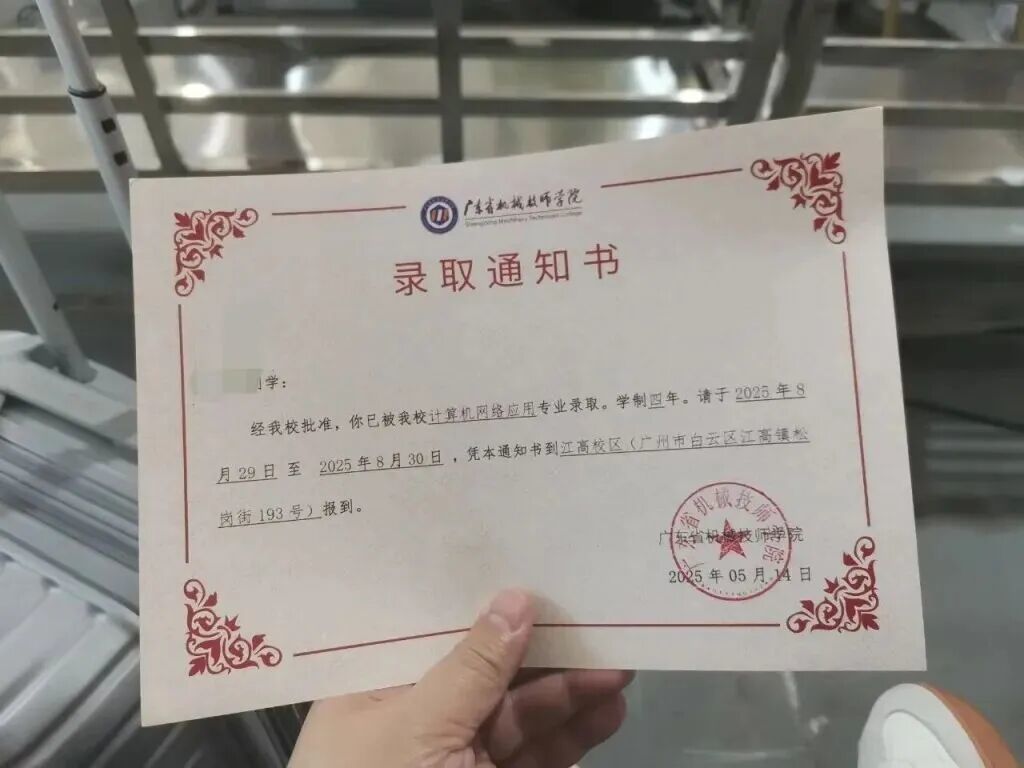

该同学是一名自闭症患者,通过广东省残疾人联合会选拔、推荐,报考了广东省机械技师学院,并被录取至计算机网络应用专业。当他拿着录取通知书报到时,校方工作人员在得知其患有自闭症后,拒绝为其办理入学手续。此事经媒体报道后,事情有了最新进展,学校准备邀请专业机构对该学生进行评估,以判断其是否具备入读学校相关专业的学习和生活能力。

李同学面临的困境,其实并非偶然现象。中国残联2023年发布的中国残疾人普查报告数据显示,我国的自闭症患者目前已超过1300万人,且以每年近20万人的速度增长,发病率居于精神类残疾的首位。对于数量巨大的自闭症患者而言,他们和普通孩子一样需要读书。那么,根据宪法第四十六条所享有的受教育权,他们该如何被尊重和保障,就成为一个严肃而重大的社会问题。

精神残障学生有没权利入读普通学校?

接受教育对个体成长的意义毋庸置疑。对于一个现代人而言,如不能接受系统教育,则不仅无法获得个人的发展,甚至连过正常的社会生活都会变得艰难。因此,无论是联合国的国际人权公约,还是各个主权国家的宪法,都将受教育权明确规定为公民的基本权利,而保障公民受教育权的实现,就成为国家、社会和家庭的法定义务。

接受教育,不只是身心健全者的专利,而且是包括自闭症在内的所有公民的基本权利。因此,《中华人民共和国残疾人保障法》第二十一条第一款规定:“国家保障残疾人享有平等接受教育的权利。”为了保障残疾学生可以进入学校读书,《残疾人教育条例》第七条规定:“学前教育机构、各级各类学校及其他教育机构应当依照本条例以及国家有关法律、法规的规定,实施残疾人教育;对符合法律、法规规定条件的残疾人申请入学,不得拒绝招收。”

据此,残障者尽管在身体或精神层面存在某些缺陷,但其接受教育的宪法权利则不容被剥夺和忽视,他们可以和普通学生一样进入学校学习,在力所能力的范围内学习知识和掌握技能,从而让自己的生命精彩绽放。

在残障者入学读书这件事上,过去传统的做法是将他们送入特殊教育学校。特殊学校与普通学校相对应,其接收的对象仅限于残疾的未成年人,学校会根据残疾学生的需求提供特别的设施,开设特别的课程。但是,随着教育事业的发展,社会日渐认识到,将残障学生集中于特殊学校、与正常学生“隔离”开来的做法违背了教育规律,不仅不利于残障学生融入社会,也不利于引导身心健全的学生改变自己对残障者的刻板印象,不利于多元、宽容社会氛围的形成。

在此背景下,自20世纪70年代开始,“融合教育”的理念得以逐渐兴起和推广。“融合教育”意味着完全接纳,其基本观点是“所有学生无论在身体方面有何不同,都应该在主流的教育体系中接受教育”。据此,特殊儿童有权在普通教室接受高质量的、适合他们自己特点的、平等的教育,而学校则应尊重日趋多样的学生群体与学习需求,不能因为学生的残疾与差别而进行对其排斥与歧视。

换句话说,融合教育的目的,就是要彻底告别隔离式、等级制的教育体系的影响,使特殊教育与普通教育真正融合成为统一的教育体系。这一理念得到了国际人权法的认可,《残疾人权利公约》规定“残疾人不因残疾而被排拒于普通教育系统之外”,而《取缔教育歧视公约》直接将“对某些人或某群人设立或维持分开的教育制度或学校”归为不可接受的“歧视”。

在我国,自1987年开始,教育部门就开始在江苏、河北、黑龙江、北京等地进行了盲童就近进入普通小学随班就读的试验。之后,相关做法得到了立法和政策的认可,“让有能力的残障学生进入普通学校就读”成为普遍共识。

据此,我国残疾人保障法第二十五条规定:“普通教育机构对具有接受普通教育能力的残疾人实施教育,并为其学习提供便利和帮助。普通小学、初级中等学校,必须招收能适应其学习生活的残疾儿童、少年入学;普通高级中等学校、中等职业学校和高等学校,必须招收符合国家规定的录取要求的残疾考生入学,不得因其残疾而拒绝招收;拒绝招收的,当事人或者其亲属、监护人可以要求有关部门处理,有关部门应当责令该学校招收。”《残疾人教育条例》第三十四条也规定:“普通高级中等学校、高等学校、继续教育机构应当招收符合国家规定的录取标准的残疾考生入学,不得因其残疾而拒绝招收。”

基于相关法律和政策,回到上文所述的广东省机械技师学院的李同学事件,结合媒体披露的有限信息看,学校如果仅仅以该同学患有自闭症就拒绝其入学读书,则涉嫌构成法律所禁止的“歧视”。

李同学在报考前,经过了残疾人联合会的推荐,并且学校已经向其发出了录取通知书,因此他在法律上就拥有了进入该校接受教育的资格。在这种情况下,除非学校在经过专业权威的医学评估后,证明该学生会给其他同学带来严重危险,比如患有恶性传染病或者有严重暴力倾向,或者该同学的生活无法自理和无法适应学校学习,否则学校无权拒绝该同学入学读书。

广东省机械技师学院为李同学发放的录取通知书 图源:澎湃新闻

当然,学校可根据本校的办学条件和专业培养要求,对考生身体健康状况提出某些具体要求,但这些规定和要求必须合法、合理,有详细的说明和解释,并且预先在招生章程中向社会公布。对于那些虽患有疾病或存在身心缺陷的考生,只要他们能够适应专业学习和生活基本自理,不会给其他人带来威胁,学校均应予以录取。这不仅是学校应承担的社会责任,也是必须履行的法律义务。

精神残障学生的受教育权该如何实现?

基于融合教育理念,根据法律和相关政策,学校应该保障包括“自闭症”在内的精神残障学生能够进入普通学校就读。相关研究发现,在同等水平下,在普通学校就读的自闭症学生的学习表现、行为控制和注意力,都会比在特殊教育学校的自闭症学生更好,且其表现和融合教育时间呈显著的正相关关系。

然而,在现实生活中,自闭症学生的求学之路依然曲折而艰难。在他们面前,往往横亘着一道“看不见的墙”。客观来说,对于学校而言,接纳精神残障学生确实会有很大压力,会给管理和教学增加更多的负担。比如,学校需要增加和改建无障碍设置,需要配备专门的教室和宿舍,需要聘请专业的护理人员,精神残障学生可能会在学校受到伤害,同时也有可能对其他学生造成伤害。在当前维稳式管理和不太友好的舆论环境下,对于学校管理者而言,这些想起来让人头大的问题,都是无法承受之重。

因而,在残障学生融合教育的问题上,不能把皮球简单地踢给学校,不能把板子都打在学校的屁股上,相反,政府和社会必须要有所作为,必须积极承担起自己的责任。联合国《残疾人权利公约》要求:“缔约国应当确保,残疾人能够在不受歧视和与其他人平等的基础上,获得普通高等教育、职业培训、成人教育和终生学习。为此目的,缔约国应当确保向残疾人提供合理便利。”

首先,政府必须承担起为融合教育提供师资、设备、服务等支持责任。为了保障自闭症等残障学生进入普通学校学习,一些地方政府采取了对应措施,推动建立自闭症全程支持体系。

比如,深圳市在2023年率先出台了支持“全生命周期”服务的《深圳市孤独症全程支持服务实施方案》。根据该方案,将融合教育纳入普通学校教师继续教育的必修内容,帮助教师了解特殊教育的新观念,提升专业能力;根据随班就读学生数量,增加普通学校特殊教育师资力量,建立专兼职资源教师区域内统筹调配机制;根据孤独症学生的个别化教育评估,对有融合教学需求的学生,探索由学校和各区特殊教育资源(指导)中心配备“助教陪读教师”;探索推广孤独症儿童“医-教-康”一体化综合康复模式,有效链接医疗机构、康复机构、幼儿园和学校形成闭环式、紧密衔接的康复服务体系,为孤独症儿童全面融合发展提供有力支持;充分保障通过国家教育考试被录取进入高等院校的孤独症学生在校期间的学杂费补助,对在普通高等学校普通班就读的孤独症大学生给予一次性资助。深圳市的上述探索前行,为其他地方提供了有益的经验。

其次,在政府承担起主体责任的同时,社会也需要为残障者接受融合教育提供各类支持,营造良好环境。

具体来说,以残疾人联合会为代表的非政府组织要积极开展残障者权利保护工作,在残障学生的受教育权遭受侵害时,要提供法律援助、支持起诉等帮助,要通过举办读书会、讲座、沙龙、主题展览等活动,引导全社会关注、理解、接纳和包容这些“来自星星的孩子”;企业应根据《联合国工商业与人权指导原则》等法律文件,积极承担起工商业的社会责任,在各级各类学校设立相应基金会,提供奖学金、助学金,对在校就读的自闭症学生提供各类资助,为残障学生实习和就业提供适当岗位,提供专业的支持性就业服务;媒体要扮演好自己“第四类权力”的角色,普及自闭症方面的常识,加强涉自闭症群体热点事件的调查报道,引导全社会消除对自闭症群体的误解甚至歧视,营造对残障学生友好、宽容、平等对待的社会氛围。

衡量社会是否文明的指标之一,就看其是否能够温柔地对待那些因自身原因处于不利地位的群体,比如存在交往和学习困难的自闭症患者。1994年,联合国教科文组织在西班牙召开了“世界特殊教育大会”,这次会议颁布的《萨拉曼卡宣言》提出了“全纳教育”(Inclusive Education)的理念。该宣言指出:有特殊教育需要的学生必须有机会进入普通学校,而这些学校应以满足其特殊需要的“学生中心主义”的教育思想接纳他们。

希望在政府推动和社会支持下,越来越多的学校可以以“全纳教育”为理念,敞开大门接受越来越多的残障学生,让他们在和身心健全学生一起学习和生活的过程中,更加自信和强大,能够拥有一双“隐形的翅膀”,可以不惧风雨、自由飞翔。

“法治理想国”由中国政法大学教师陈碧、赵宏、李红勃、罗翔共同发起,系凤凰网评论部特约原创栏目。

主编|萧轶

下一篇:徐昊,被查