“我花钱买的卧铺,凭啥不能打伞?”

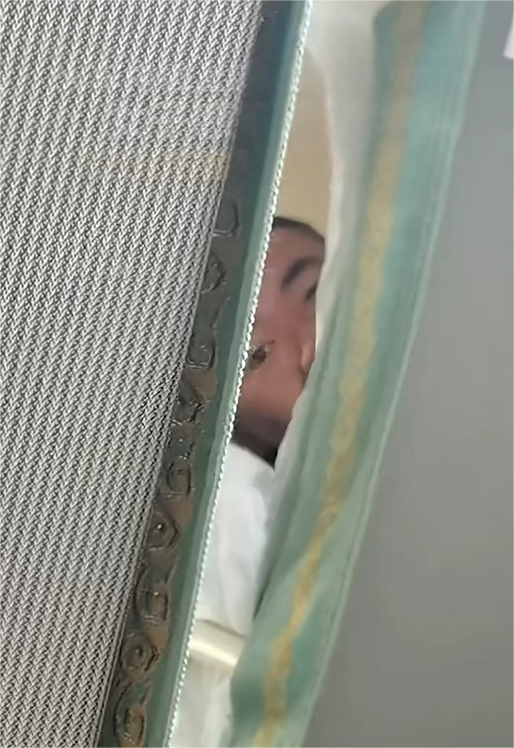

近日,一则关于“火车卧铺下铺打伞遮隐私”的帖子引发热议。一名女乘客在下铺休息时,因正对过道坐着两名陌生男乘客感到尴尬,最终选择用打伞的方式遮挡。

据湖北广播电视台《经视直播》9月16日报道,铁路客服回应称,目前铁路部门并未明文禁止旅客使用帘子或打伞遮挡,但原则上不建议乘客采取此类方式。

图片来源:经视直播

近两年,火车卧铺事件频频冲上热搜。

2023年7月,山西一女子发视频称,她乘坐火车卧铺出行时,因被躺在上铺的男子长时间凝视而感到不适。视频引发了广泛关注和讨论,人们对于公共场所个人隐私安全产生了担忧。

图为女子视频画面截图

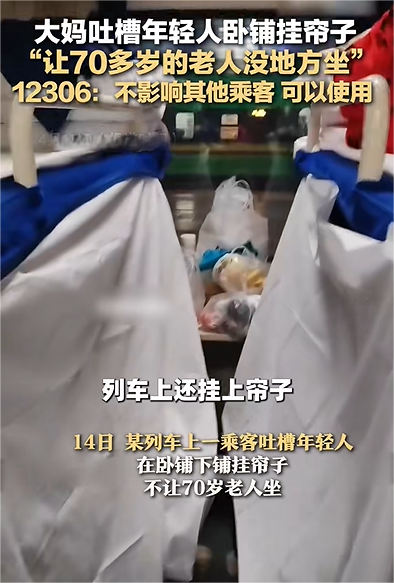

2024年4月,一位70岁的老人面对在下铺挂起帘子的年轻人,不满地拿出手机录视频,指责他们不让老人坐在下铺的座位上,是不礼貌,是对老年人的不尊重。话题“大妈吐槽年轻人火车卧铺挂帘”登上热搜。

图片来源:红星新闻

一场关于“伞能不能打”“帘子该不该挂”的辩论在网络上激烈展开。

正方观点:一伞之隔,保的是基本尊严

“我花钱买了这个铺位,为什么不能有一个私密空间?”这是支持打伞挂帘旅客的核心观点。

正方认为,卧铺车厢虽然是公共空间,但每个铺位是乘客临时拥有的私人领域。打伞、挂帘子不影响他人使用自己的空间,只是划清边界的一种方式。

《不安》赵春青/图(来源:中工网)

特别是女性旅客、带孩子的家长和老年人,他们更需要一个相对私密的空间休息放松,这是对基本隐私权的正当维护。

“伞和帘子不占公共空间,不影响通行,为什么不能挂?”有网友反问,“如果觉得帘子不美观,铁路部门为什么不能提供更好的设计?”

反方观点:帘子一拉,隔的是人情往来

反对打伞挂帘的一方则认为,火车作为公共交通工具,挂帘行为过于自我封闭,破坏了车厢整体的开放性和旅客之间的必要交流。

李超/图(AI绘制)

“如果每个人都打起伞、挂起帘子,车厢就成了一个个孤岛,失去了旅途中人与人之间的温暖连接。”有旅客回忆,“曾经在火车上认识的旅伴,有的成了几十年的朋友,这种缘分在帘子后面不会发生。”

更重要的是安全考量。伞和帘子遮挡视线,可能成为安全隐患——犯罪分子可能利用帘子遮蔽实施违法行为,列车员也难以观察车厢内情况。

“特别是夜间行车,如果发生紧急情况,帘子会延误救援和处置时间。”一位退休乘警表示担忧。

律师说法:自身隐私需求与公共秩序间的良性平衡

李超/图(AI绘制)

泰和泰(西安)律师事务所创始人陈平律师从法律角度分析,该名女乘客在火车卧铺下铺打伞遮隐私,可以说是自身隐私需求与公共秩序间的良性平衡。这是一种合理范围内的自我保护,火车卧铺属于半公共空间,上下铺、邻铺间以及过道间都有陌生人,存在视线交集的情况,隐私边界确实比较模糊。尤其对于女乘客来讲,可能或多或少会对其造成一定的心理上的不自在,不舒服。其采取打伞的行为是在不破坏公共秩序、不影响他人的前提下,用低成本、无干扰的方式为自己创造私密区域。该行为未占用他人空间,未使用影响公共环境安全的工具(如可能遮挡通道的物品),考虑到了公共空间的共性和安全规则。

“当然了,出门在外确实都会有不便之处,也都需要相互谅解,相互体谅。”陈平律师表示,“我们无法预知售票方给我们匹配的是什么样的室友,面对陌生人,我们需要在不影响公共安全的情况下,制造属于自己的安全范围。但是,我们更加期盼的是,在火车上卧铺厢,遇到的是一群充满着温暖、包容、理解和尊重的通行者,让我们打心眼儿感受到不需要撑开那把伞,也能够舒适而自在。”

网友建言:超越“遮与不遮”的思维局限

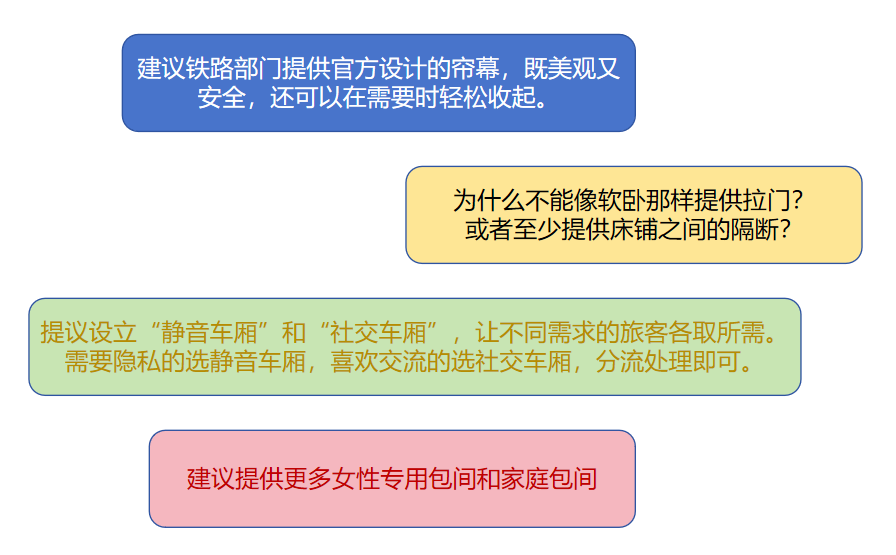

制图:李超

在社交媒体上,网友们提出了多种解决方案,试图超越简单的“遮与不遮”的二元对立。

有网友建议铁路部门提供官方设计的帘幕,既美观又安全,还可以在需要时轻松收起。

“为什么不能像软卧那样提供拉门?或者至少提供床铺之间的隔断?”有网友问道。

还有人提议设立“静音车厢”和“社交车厢”,让不同需求的旅客各取所需。“需要隐私的选静音车厢,喜欢交流的选社交车厢,分流处理即可。”

更实际的建议是提供更多女性专用包间和家庭包间,从根本上解决隐私问题。

记者手记:

在分歧中保持善意与理解

这场争论没有简单的对错之分。一位旅客在接受采访时说得真切:“重要的不是帘子本身,而是帘子背后的相互理解。”

火车作为公共交通工具,既不是完全的私人空间,也不是完全的无隐私区域。如何在其中找到平衡,需要铁路部门改进设计,也需要旅客之间的相互尊重。

或许,真正的文明不在于是否挂帘,而在于我们能否在分歧中保持善意与理解。