全智贤翻车,韩流变“寒流”

当年“韩流”来袭时,学习并忍耐或许是一时无奈。

如今“韩流”如今让人“感冒”了,彼此对视时,眼神中的敌视会越来越浓烈。

我们爱好和平。

也希望大家都爱好和平。

作者|摸金校尉

编辑|晶晶

排版 | 苏沫

本文图片来自网络

也许用“遗憾”来形容全智贤这次陷入抵制与争议的第一印象比较妥帖,毕竟对于80后和90后来说,《我的野蛮女友》和《来自星星的你》是两个时代的青春印记。

但同样的,全智贤并非完全“无辜”——

至少对于2020年代的中韩关系而言,她主演的《暴风圈》作为一类“美国投资,韩国制造”的影视剧,涉华内容多少反映出韩国在近十年来在对中国的印象。

或者说,自朝鲜战争以来,中韩两国时起时伏的关系映射出东北亚地区的政治生态变化,所以谁说“影视创作是独立领域”呢?任何国家能够通行并流传开来,反映该国历史以及地区局势的影视剧,都折射出创作者身后普遍存在的一类观点。

《暴风圈》就是这样一种较为典型的作品:

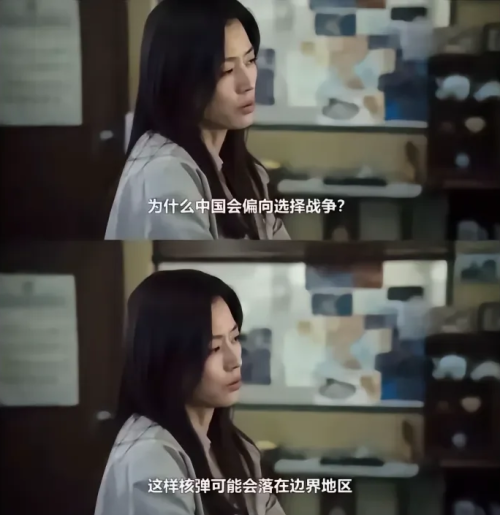

目前互联网上广泛流传的,即全智贤饰演的“徐闻柱”与旁人讨论朝韩争端时,说“为什么中国偏好战争?那样核弹会落到边界地区。”

同时,内地网民显然不满剧中对“大连”的城市场景描写——

低矮的棚户,衣着灰暗的民众,看似如上世纪七八十年代的面容。

这就是一种偏见。

有一说一,中国的城市化建设在近二十年的时间中取得了众多成就,你需要用客观的眼光看待自己心中的“敌对势力”,然后才能获得一定程度的认可。“脸谱化”的描述只会让这类作品成为情绪化的专供。

尤其是韩国影视剧,不知道出于什么原因,对中国的描述大多存在很深的误解。作为儒家文化圈内的东亚国家,甚至无法理解中国诗词运用的准确意境。

如该剧中“徐闻柱”会见“中国大使”,两人一见面互相对上了“君不见,黄河之水天上来……”

接着,两人开始言语上交锋,“中国大使”面对韩国政客的质问,故作高深并隐晦地表示“我们希望你们越乱越好”……

你看,“小国哀伤”之于韩国影视剧,最直观的主题就是“受害者情节”。

从《南汉山城》到《闲山:龙的出现》,从《霜花店》到《神机箭》,在韩国人的镜头里,朝鲜半岛始终被自唐元至明清的“恶势力”搅扰。对于中国,他们总有些“卧榻之侧,你在那,我睡不着”的恐惧感。

或许可以这么理解:

无论中国是否强盛,在某些人眼里,它都是一条“恶龙”。

如果无法压制,那么就刻意丑化。

01

傲慢与偏见

都说“距离产生美”,可能是离得太近的缘故吧,“韩流”自本世纪初进入中国时,确实受到了很大程度上的欢迎,对于其中一些“辱华”元素,彼时的引进者也多采取视而不见的态度。

当年全智贤饰演的《我的野蛮女友》,引入中国时就删减了一些主角幻想中的场景片段,其中涉及到中国“王子”的形象,就是一个瘦弱的、穿着清朝官服的人物。

这次《暴风圈》中“大连”的实际取景地则是在香港某老旧贫民区,灰暗的滤镜和脏乱的形象,似乎“坐实”了部分韩国人眼中的中国印象——即使他们可能从未来过中国。

那么问题来了——

是什么让“徐闻柱”等韩国政客以为,一个“落后的、野蛮的、贫穷的国家”能主导朝鲜半岛的局势呢?

“肥壮的破落户”,就是某些韩国人眼中的中国形象。

即认为中国可以用武力“威胁”所有“文明国家”,但如果真的文明,为什么又总以为别人家的东西都是自己发明的呢?

事实上同为影视工作者,与韩国同行交往的过程并不愉快。

或许出于某种“小民暴富”的心态,抑或是因为国内一些人过于“宠溺”,韩国明星来华的规格待遇和诉求总会让人“眼前一黑”,像“XXX住酒店,必须封一整层,以免打扰他休息”、某过气演员“入住必须是总统套房”然后遭遇酒店投诉,称随行的韩方人员偷酒店东西乃至共进晚餐时被韩方人员询问“是否韩餐更好吃”这类无礼的问题。

小国寡民,并不会因为接受礼遇而心存感激。它们的共同点是畏威而不怀德。

记住这个特质。

在全智贤之前,张娜拉女士就因在韩国某档综艺中说“缺钱了,就去中国拍戏”遭遇国内网民集体抵制,如今在中国观众视野里,她已经彻底消失了。

这件事当年也曾引起过不小的轰动。

中国人无法想象一个以文娱产业作为国民经济支柱的国家,在国内究竟受到哪些人追捧。也许我们承认在一些拍摄技术和叙事技巧上,中国影视剧乃至综艺节目确实有很多需要向别人学习的地方,但不能凭此就要照单全收对方的所有,包括嘲笑和鄙视。

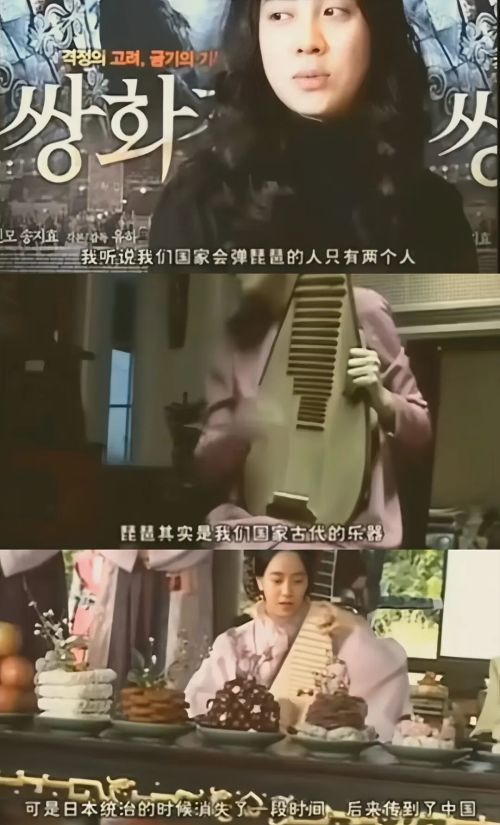

2008年,宋智孝女士在电影《霜花店》于韩国上映时,接受媒体采访时表示“琵琶是韩国发明的”,当时有网民曾提出异议,被淹没在“韩流”中。

同年上映(韩国)的电影《神机箭》,披着喜剧科幻的外衣,讲述了古朝鲜人发明了“火箭”,击溃了入朝索取女人的“明朝大军”,看过这部电影的人现在依然会对那些留着辫子,穿着兽皮铠甲的“明军”吐槽。但该片主创还是很正经地表示:

“以前我们有很多发明……”

《闲山:龙的出现》(2022年)作为李舜臣三部曲的第二部,继《鸣梁海战》后拍摄,影片中将中朝联合抵抗日本入侵的历史完全抹杀,成了“李舜臣”嫌弃懦弱的明军,单杀日本海军的神话史。

同年网飞出品的《苏里南》(6集)讲述一名商人在被掌管苏里南毒品市场的韩国毒枭陷害后,卷入国情局秘密行动的故事,剧中唐人街华人“黑帮”被当地军队机枪扫射,韩国人“备受”华人黑帮骚扰等情节犹历历在目。

就连在国内大受欢迎的《鱿鱼游戏》第一季剧末,一群操纵游戏戴着面具的豪客中,同样也有人用中文吟诵着“好雨知时节”,似乎大家都不觉得有什么问题。

至于“朱元璋低头服软”“唐太宗被射瞎一只眼”等,更是韩国影视剧里喜闻乐见的历史二创素材。

赚着钱,骂着人。

在某瓣上,还有人认定《暴风圈》里的“徐闻柱”该当韩国总统。

因为她“善”。

02

刻薄与厚道

纵览全球影视,若论“贬损”中国,韩国影视剧一直都“名列前茅”。

无论中韩关系是好是坏,来自政客和民间的对华恶感始终未曾减弱。

在中国进入经济高速发展前如此,国民经济高歌猛进时依旧如此。

只是韩国影视剧会换种形式“开怼”,就像《暴风圈》中的“中国爱好战争”。

它基于臆想中的朝韩局势和危机(北方核潜艇意图攻击美国本土),韩国女政客力挽狂澜的故事架构,试图塑造一个“迫于无奈被近邻威胁却依旧爱好和平”的假象,暗搓搓地直指中国在东北亚地区扮演了某种不光彩的角色。

或许出于好的角度打量,也侧面说明了中国的国际地位确实不容小觑。

如同电影《铁雨》中饰演“中国大使”的演员,高高在上地与主角大谈“战略布局”。

然而看似“夸赞”的背后,依旧是敌意,只是以前是嘲笑,现在是恐惧。

基于历史考量,大多数韩国人在经历了本国经济腾飞的1990年代至今,已经不愿接受,或不敢面对朝鲜半岛曾长期处于中国政治、文化、艺术影响范围内的史实。

这种思潮使得其在短暂接受了香港电影与好莱坞电影的冲击后,提升影视工业化的同时,有着迫切打造“悲情历史”的动机:

“韩半岛”和“韩民族”屡屡成为自我标榜,冲动到在电影《南山的部长们》(2020年)中,“韩国总统”叫嚷着让“美国大使跪在太极旗下”这一让韩国网民都嘲弄的奇葩场面。

不管怎么说,如今随着争议不断扩大,抵制全智贤的舆论压力迅速传导至商业层面。

她代言的多个国际品牌为避免受到波及,陆续采取切割行动。路易威登、海蓝之谜、伯爵珠宝等品牌均不同程度地撤下其相关广告和宣传物料。

所以,一直很好奇为什么韩国影视同行,包括演员们在对华态度上乐此不疲的底层逻辑。

不过近期韩国国内屡屡出现的“反华”浪潮,似乎也间接说明了为何“辱华”对于韩国影视剧而言,总是一种“常规动作”。

其实大家都明白“远亲不如近邻”的道理,东北亚本就处于共同的文化圈内,中国影视剧和综艺节目很少对韩国贴脸开大。

一方面可选的素材太多,就“美食”而言,无论如何也想不到学习泡面的做法。另一方面,我们实在对一个在政治、经济、军事等方面对我们影响较小的国家难以提起兴趣。

如果有,那只能是影视文化。

但假如看到的都是这类“大国威胁”,相信任何一个正常人都难以接受。

正应了《霸王别姬》里的那句台词:

“师弟,你师哥人前人后提到你,说的可都是厚道话啊。”

可“厚道”总有底线。

当年“韩流”来袭时,学习并忍耐或许是一时无奈。

可“韩流”如今让人“感冒”了,彼此对视时,眼神中的敌视会越来越浓烈。

我们爱好和平。

也希望大家都爱好和平。