欧洲媒体急了:欧洲两头受制,再不行动恐将沦为中美“永久附庸”

【文/观察者网 王一】“科技竞争并非新鲜事。冷战时期,美国及其盟友曾与苏联在太空探索和武器系统上展开激烈竞争。如今,美国与中国之间的科技角力正在升温,而讽刺的是,欧洲将成为这场较量中最大的输家。”

英国《金融时报》10月17日刊文称,欧洲在数字服务上依赖美国,在关键矿产加工上依赖中国,与中国、美国相比,欧洲在高科技领域的投入微不足道。若再不尽快采取行动,欧洲最终可能沦为中美科技与资源竞争中的“永久附庸”。

文章回顾道,早在1949年,美国及其盟友就成立了“巴黎统筹委员会”(COCOM),以防止东方阵营获得可能增强其军事实力和经济能力的西方技术。到了美国前总统里根时期,美国更严格地限制了微处理器、计算机以及石油开采技术的出口。

近三任美国政府在应对中国时采取了类似策略,限制高端芯片及制造设备的出口。然而,与当年的苏联不同,中国拥有反制手段——对稀土及矿物加工技术实施出口管控。

稀土是17种稀有金属元素的总称,广泛应用于国防、医疗保健和科技领域的各种产品中。10月9日,中国发布两项关于加强稀土相关物项出口管制的公告,对含有中国成分的部分境外稀土相关物项实施出口管制,对稀土相关技术实施出口管制,将管制范围扩大至17种稀土金属中的12种以及其加工技术。

英媒指出,在特朗普重回白宫之前,欧洲和美国强调关键矿产对绿色能源转型的重要性,现在中国的举措令西方防务产业也感到不安。因为无论是无人机、坦克、潜艇还是导弹生产,关键原材料的供应在很大程度上都掌握在中国手中。

数据显示,今年6月伊朗与以色列冲突的首周,双方共发射约800枚导弹。每枚导弹都含有2公斤到20公斤的稀土元素,包括目前被中国纳入出口管制的镝和铽。保守估算,这场为期七天的冲突中约有1.6吨至16吨稀土元素被消耗殆尽。

在被美国地质调查局列为“关键”的54种矿物中,中国在其中大部分矿物的加工上都属于世界领先者。目前,中国几乎可以加工所有矿物,而且成本比竞争对手低约30%。

当下,美国限制中国获取先进芯片,中国则通过稀土优势来展开博弈。《金融时报》称,两国都认为,谁能在人工智能、导弹技术、量子计算、机器人和无人机等关键领域领先,谁将在未来30年的经济与军事竞争中占据主导地位。而本周早些时候在维也纳举行的一场关于关键原材料的会议上,产业界与学术界的专家们普遍认为,在这场较量中,最大的输家既不是中国,也不是美国,而是欧洲。

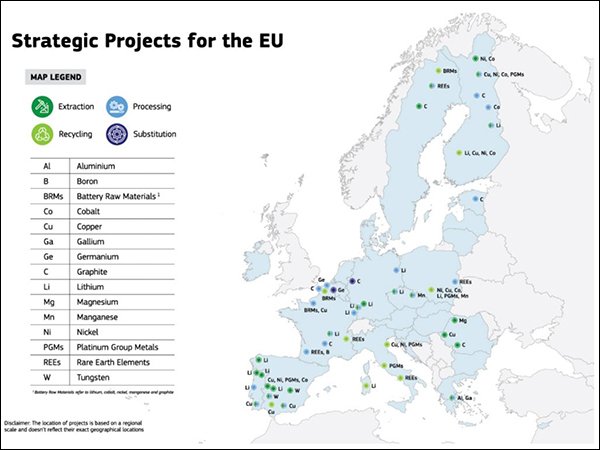

欧盟国家47个稀土和战略矿产项目分布图 欧盟委员会

报道举例称,特朗普领导下的美国放弃了太阳能和风能,欧洲企业曾是这两大领域的领导者,但现在中国主导了这两个产业,以及电动汽车产业和锂电池制造。

《欧洲商业杂志》17日也指出,美国在拜登政府时期就开始投入数十亿美元发展本土关键矿产加工,与盟国签署了多项关键矿产合作协议,但欧洲并没有相应的计划。欧盟今年通过的欧盟《关键原材料法案》虽提出雄心勃勃的本地采矿与精炼目标,但执行进度远远落后于预期,也难以应对日益迫切的现实需求。如今,从汽车到清洁能源,欧洲重工业正面临供应链紧缩危机,可能会在今年冬天冲击生产线。

报道称,更严峻的是,即便欧洲意识到了自身的脆弱,也难以付诸行动。欧洲拥有全球最严格的环保与规划法规,几乎不可能建立大规模采矿或精炼设施。瑞典和芬兰的多个项目陷入地方反对、行政拖延与诉讼纠纷之中。欧盟口口声声强调“战略自主”,却在政治现实中屡屡受阻——社区普遍不愿在家门口接纳新工业项目。而欧洲的共识决策机制正让责任在欧盟、国家与地方层层分散,最终导致行动陷入瘫痪。

“稀土之争已不再是贸易政策中的边缘摩擦,而成为21世纪地缘政治的核心战场,”《欧洲商业杂志》言辞辛辣地点出,这场竞争决定着谁能掌控现代生活的关键要素。迄今为止,欧洲尚未以应有的紧迫感投入这场竞争。若局势不变,这片大陆恐将从工业强国沦为战略旁观者,被自信进取的中国与日益自给自足的美国夹在中间。在新的资源竞争时代,决定输赢的已非意识形态或政策意愿,而是对供应、需求与控制的硬算术,“按这一标准,欧洲正在失去竞争力”。