中国人“25万移民日本”的时代,结束了

靴子飞了2个多月,终于落地。

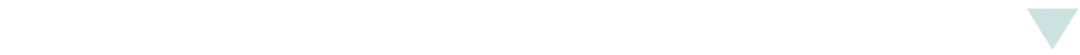

10月10日,日本出入国在留管理厅正式公布“经营管理”签证最新规定,将申请时的资本条件提高到3000万日元(约合人民币140万)。新规自10月16日起已正式生效。至此,施行已有10年的经营管理签将迎来剧变,“500万日元移民日本”(约合人民币不到25万)的时代划下句点。

从8月份日本第一次明确释放“门槛提高”信号开始,至少2万个华人家庭面临冲击。作为经营管理签证市场热度的风向标,多名日本行政书士表示,客户的心态两极分化极为明显——追赶政策的人,和暂停、观望的人几乎一样多。

已经怀孕4个月的艾婉在走与不走的反复纠结中,最终决定放弃已经铺垫了1年半的日本事业,毅然回国;在国内建筑行业耕耘十余年的赵岳山决定提前登陆日本,争取赶在新政下来前“上船”;魏巍和妻子本来准备在日本开个咖啡店当小老板,新政落地的当晚,他放弃了这条路,开始考虑在日本就职,老老实实做个打工人。

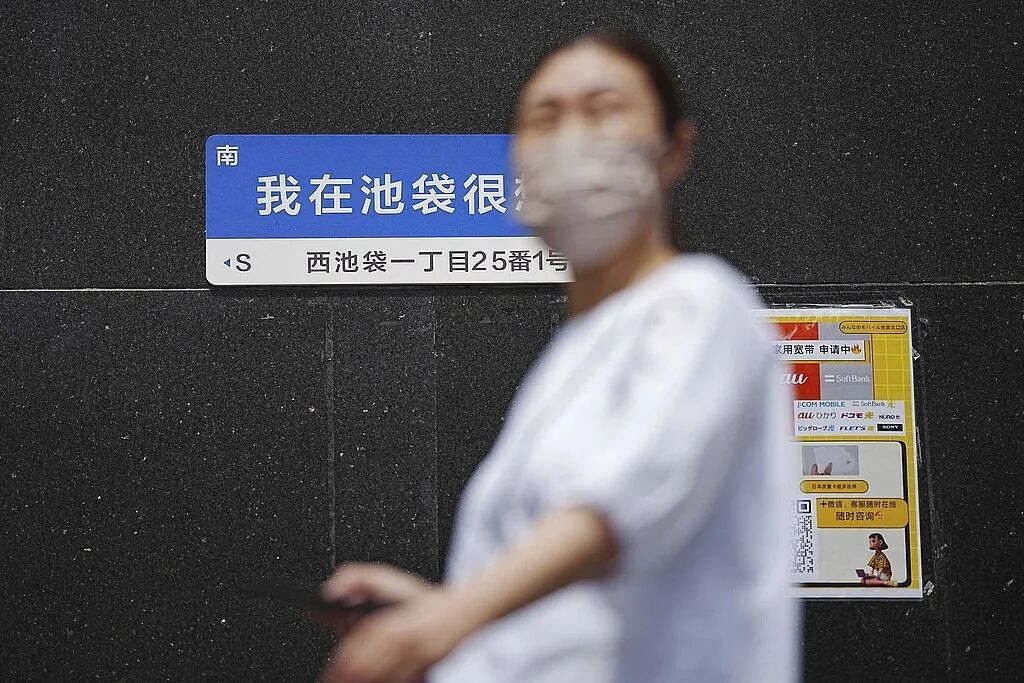

近年来,日本成为中国人移民目的地的热门之选。截至2024年底,在日本生活的外国人中,超过五分之一是中国人。

几乎所有人都同意,这次新政对外国人——尤其是依靠经营管理签证移民日本的中国人——来说,是一记巨大打击。它不仅提高了门槛,甚至是“直接关上了大门”。这场政策地震对超过2万个华人家庭带来的影响仍在持续,人们也在关注:未来在日生活的华人是否会出现明显的“回流潮”?

“只要25万人民币,就能到日本开一家公司,全家定居,孩子享受国际一流教育,全家享受日本医疗福利……”——社交平台上,移民中介这样推介日本。

放眼全球,相比大多数发达国家动辄七位数起的移民门槛,这无疑是极具吸引力的移民路径。

再加上“拿到永驻不用坐移民监,不用缴纳任何费用依然享有同等权利”等进一步的宣传,日本这个中国人传统认知里的非移民国家,一时成了移民目的地的热门之选。

“我是看到社交平台上的推荐后,才知道日本居然也有‘移民’的途径。”尤琪在2021年左右开始考虑移民,她望遍全球,加拿大太冷,美国太难,西班牙太贵,新加坡太小,澳大利亚蜘蛛太大,新西兰太寂寞……最重要的是,白人饭太难吃。“看了一年多。经营管理签一进入视野,我就觉得,太合适了,就像天上掉馅饼。”

她花了将近一年时间仔细推敲可行性,在国内参加多个中介的分享会,计算注册公司、办理签证、海外生活的各种成本。虽然25万人民币远不足以涵盖“所有费用”,但账单算下来,和其他发达国家相比,仍便宜得令她心动。

赵岳山决定赴日则纯属机缘巧合。2024年,因为一场体育比赛,赵岳山第一次去日本,他发现日本和想象中不太一样。在某种微妙的秩序感中,他同时体会到,被语言不通的当地人亲自带路10分钟到车站的亲切感。

“我后来带着老婆又去了一次日本,遇到了一个以经营管理签证在日本定居的五十多岁大姐,我这才知道有这个签证。”赵岳山开始考虑举家赴日的可能性。他的孩子马上六年级,正在小升初阶段,学习氛围开始紧张和压抑。

在国内,孩子读的是本地最好的学校,学校和英国合作,采用英国小学积分制,攒够积分可以去英国交换。“我有朋友的小孩去了英国回来的,我觉得他们的状态都不咋地。”他坦言,去英国的话经济上也不太承受得起,“直接去欧美太难了,有签证问题,日本还有可能做个跳板。”

也有一些人,是抱着“重启人生”的希望赴日。对魏巍来说,重启的原因是被裁员了。

2019年前,他曾经多次到日本旅游。虽然很多个瞬间,他脑子里闪过“不然来定居吧”的想法,但上海的生活安逸舒适,他并不能真正提起精神来筹谋这么大的人生转折。直到被裁,他终于下定赴日的决心。为了节省成本,他选择先读语言学校,一边适应环境,一边考察经营可行性。“哪怕待两年发现不合适,成本也低。”

“经营管理签证”的雏形,早在上世纪90年代末就已经出现。

1994年左右,为了吸引更多的高端人才和商务投资进入日本,日本推出“经营投资签证”,允许外国人在日本设立公司并从事经营活动。2015年,该签证改名为“经营管理签证”,延续至今。

2018年6月,日本政府推出《日本民宿新法》,开办民宿成为合法经营行为。社交平台上不断有中国人分享成功经验,把开民宿称为通向移民“最简单的玩法”——对于国内一线城市的申请人来说,卖一套房子,就足够在日本买下一套自住房、至少一套民宿,民宿让中介经营,自己不用费神,手上还能有充裕资金用于日常生活。

10年时间里,持有经营管理签证的人数翻了一倍多,从2015年年底的约18100人,增加到2024年底的41600人。其中超过一半持有者是中国人。

许多人拖家带口而来,这意味着,到2025年,以经营管理签证为手段,在日本定居的中国人,保守估计或已超过5万人。

新政落地前,艾婉和丈夫正在京都一家语言学校就读,公司已经注册,正在等待9月中旬正式递交经营管理签证申请材料。

艾婉一毕业就进入国内某一线大厂做IT工作,也在那里认识了丈夫。看到leader因为生孩子被公司边缘化后,她下决心辞职:“我想要自己的孩子,也不想为了孩子放弃我的职业追求。”

之后,艾婉去了深圳单干,后来在这里立足。异地恋谈了一段时间后,艾婉把丈夫挖到了深圳成为合伙人。

两个人的公司,自由度和可能性都是无限的。既然能在深圳做,为什么不能在日本做?

她开始考虑赴日生活,最终采取了用语言学校留学签,过渡到经营管理签的方式,这也是一条常见的迂回之路。

但生活比想象中辛苦。“自己要做很多事情,打扫卫生啦,做饭啦,以前我不用操心这个,什么都可以一键下单。”长时间耗在琐碎的日常事务里,让她焦虑,“我期待每天至少能花10个小时在工作上”。

语言能力也不是身在日语环境里就能轻易习得的。每周上五天课,上了一整年,艾婉仍觉得自己水平普通。日常去做个美甲睫毛,不涉及专业术语,还能略微和店员聊两句,但如果去医院,医生讲的话,至少一半她听不懂:“第一次问体温是否正常,答不上来。第二次我胜券在握做了准备,但这次他问我体温多少度,我又懵了。”

赴日“重启人生”的魏巍也面临着自己走出舒适圈的阵痛,在这个看起来礼貌有序却隐藏着“生人勿近”潜台词的国家,他觉得,自己对日本的大部分滤镜,“在落地的第一个月粉碎掉”了。

即便遇到了很多友善的日本人,魏巍仍经历了不少令他记忆犹新的糟糕瞬间。在餐厅拿着翻译器无法自如交流的时候,他觉得沮丧;看了一圈房但没有立刻定下来合适的,就被日本中介夫妻拉黑的时候,他觉得荒谬;在路上骑自行车的时候,他还曾遇到本地人用生疏的中文骂白痴……

定居和旅游是不同的,魏巍开始感受到物价的压力。去吃小夜市,一条烤鱼1000日元,一牙西瓜500日元。热闹是热闹,但还是贵了。

即便是经济实力相当硬核的戴家山,在日本度过的两年多,也并不轻松。

2023年1月的最后一天,戴家山落地大阪,这是他第一次到访日本,但他已经通过中介,在大阪豪掷700万,买下4套公寓作为民宿,并请中介代为运营。通过这样的方式,他希望能用十年时间移民日本。

不久后,戴家山发现,去掉各种佣金成本,每年民宿的收益所剩无几。旧协议签了5年,无法回头,他琢磨着再买个小旅馆自己经营,于是在2024年,他又买了栋房子,做成简易宿所(日本旅馆的另一种形态)。

但困难接踵而至:他不懂布草清洁,还为垃圾处理发愁。有一次,亲戚来日旅游,住在他的新旅馆。亲友走后,他将留下的可燃垃圾放在门口,以为会有人来收走。但几天过去了,垃圾还在。他查了规定才知道,开民宿产生的是商业垃圾,不能当作生活垃圾处理。

最后,他决定将一碗吃剩的泡面掏出来,晾干,再裹进好几层垃圾袋里,和其他可燃垃圾一起塞进双肩包,步行15分钟带回家,悄悄放进家楼下的垃圾房里。

和戴家山相比,小民宿主运营者王运生的困境更加具体。他在2024年5月开始申请经营管理签证,10月登陆。

他处理了一点国内的房产,凑够100多万,在大阪买了个一户建。“选择民宿是因为我本身在国内没有做生意的经验。”他做了十多年工程师,为了改变生活环境来到日本。

11月,民宿开张,生意还行,每个月的入住率能达到20多天。但是一个一户建的经营流水,不足以支撑经营管理签证的合理续签门槛,他又开始拓展替别人打扫民宿的业务、尝试从事摄影兼职等等。

王运生已经接近40岁,做好了熬十年拿永驻的心理准备,决心要努力在此扎根。他一有琐碎时间就拼命学日语,终于在今年7月通过了日语能力测验的N2级,还没开心太久,8月,新政的风声吹来,一次比一次凛冽。他一遍一遍地读新闻,读入管局的官网条文,读社交平台的每一个分析帖。每读一遍,他就感到更沮丧——他觉得这个新政,似乎是为他这样的企业主,量身打造的拦路虎。

根据10月10日发布的经营管理新规,日本拟对经营管理签证提出的新要求还包括:至少雇佣一名日籍或永驻等身份的常勤员工、对申请人或员工有日本语能力检测N2以上水平的语言要求,最后,还对申请人的学历和工作经验做出了具体要求——至少具有3年经营管理经验,或者具有相关专业硕士以上文凭。

相对3000万日元这个一目了然的注册资金成本,雇佣更让小企业主们头疼。

按照目前的盈利状况,王运生承担不起雇佣一名常勤员工的成本。“算下来一年400万日元都打不住,我现在一年都赚不到这么多。更别说这几类身份的员工,不是说我想请就请得到的。”

他掰着手指算来算去,感觉接下来,不是自己要不要继续呆在日本的问题,而是“达不到要求,我没法在这里呆下去”的问题。

和王运生一样,觉得自己被新政“筛出去”的人不是少数。

看到社交平台上铺天盖地的讨论,8月份,还在京都语言学校就读的艾婉,对着“征求意见稿”一条条分析自己的条件,“3000万日元要弄过来就已经很难了,雇员更是几乎不可能完成。”

撑着的那股气突然就泄了。“干脆放弃吧”,这个念头在她心里转啊转,却因为一个甜蜜的意外,无法下定决心:她怀孕了。

她面临要把孩子生在哪里的问题——目前的留学签证可以生孩子,但是不会豁免出勤率,按照日本绝大多数语言学校的最低出勤要求,艾婉一个月最多有1-2天旷课的余地,产检请假依然要计入缺勤课时。

如果选择回国的话,她必须尽快去三甲医院建档备生。

新规一出,她感觉迎来“审判时刻”。

“在低门槛的时候我是可以试一试的,我们在这儿确实也花了很多成本,大概50万元人民币,但是门槛高了我说服不了自己必须要留下。”

艾婉觉得,如果这一年她在国内,应该能做更多的事情,“语言学校也好,日常生活也好,都在耽误我搞钱”。在日本的这一年,她和丈夫的事业仍在继续,在付出更多辛苦的前提下,保持了和国内差不多的收入,代价是毫无余力尝试任何新的事情。奋力游了一年,她觉得自己缺氧了,亟须呼吸。

2025年上半年,有日本媒体实地探访发现,包括大阪市中央区在内的多座建筑内,许多挂着公司标识的办公室在正常上班时间并无人进行办公。这种情况在东京区也被发现——许多公司租赁小间办公室进行登记,但平时并未在此真实办公。

“说白了就是个挂靠地址而已,”尤琪在2023年第一次前往日本进行考察时,就已经被某中介推销过这种办公室,“他既做移民中介,也做项目推销,甚至还暗示工签挂靠。一条龙服务什么都有。”据她介绍,对方的办公楼里,有至少1-2层楼被拿来进行二次隔断,分别出租,最小的仅有5平米左右,根本达不到正常办公的水平。

新政的推出,影响的不仅是王运生和艾婉们。移民中介、行政书士、税理士等产业链上的从业人员们,也在过去的数月内,或多或少地经历着行业的洗牌。

乘着中国人借经营管理签证涌入日本的浪潮,华人行政书士王洋的业务,在过去几年里得以迅速发展,从最初的一人事务所,发展到拥有5名员工,总计服务客户约200人。今年年初,他租下第二间办公室,筹备上线电子办公系统,准备进一步扩展业务。

但从6月日本政府第一次吹风称“将提高注册资本金门槛”起,他的客户人数开始下降。一部分人开始观望,随着门槛的一步步细化和提高,越来越谨慎与踌躇,也有人选择了撤退。8月,王洋开始出现财务赤字,他开始着手辞退部分员工,并考虑退掉新租的办公室,控制成本,“努力过冬”。

也有冒险家逆流而上。宋立軍是大阪行政书士。据他统计,8月份,到事务所咨询经营管理签证的客户较之前几乎翻倍。虽然不一定每个人都能下定决心,但“抢在关门之前上车”的市场情绪已经可见一斑。

“对不符合条件的客人,我们会建议对方通过别的签证途径实现赴日目的,”宋立軍认为,新政的目标非常明确,“就是筛选掉不符合日本期望的外国人。”

“最近几年,用经管签的方式进入日本的人数大增,其中一半以上是中国人。目前,不少经管签持有者确实是在真实经营,但也有相当一部分人只是为了拿签证,并没有好好经营公司。”宋立軍团队认为,在经管签新政实施之后,特别是等3年过渡期结束,可能会有大量达不到要求的虚假经营者被清除出局。“这是大浪淘沙的一个过程,一方面,日本政府是在筛选持经营管理签证的外国人,另一方面,对我们来说,也是促使我们行业进行自我调整的一个契机。”

作为“门槛最低”的经营模式,以大阪为代表的日本民宿业近几年内迅猛发展。伴生而来的噪音、垃圾清理、房价上涨等各种现象,开始让日本本地居民,对外来经营者们越发不满。

根据戴家山目测,他认为用经营管理签证在日本生活的华人,实际经营的比例大约只有三分之一。“就算经营,很多也是小公司。像我这样买了很多民宿的都很少。”

周恬在国内时在国企工作,后来辞职到日本读书,考上修士,最后于东京创业做画廊。对于她来说,一切都非常顺利,新政对她个人的冲击很小,但对她母亲的冲击十分明显。

“我妈年纪大了,创业没有说服力,其实不符合经营管理签证的要求,所以先读语言学校,我最初打算后面把画廊的法人转给她,这样就合规了。她学校里也有一些想这样办的同学,老实说,很多都是把这个签证当跳板。”

新政后,周恬直接放弃了为母亲走这条路,“审核会变得很严格,大概率会失败的”。

日本律师森胁章1998年开始,作为外国律师在北京执业,对中日企业双边业务投资往来趋势十分熟悉。在他看来,经营管理签证的政策收紧虽然看起来速度较快,超出日本行政机构一般新规推进速度水平,但究其原因,是“非常明显的中国人来日本太多太多”。除了经营管理签证,在别的赴日签证持有者中,中国人的占比也明显越来越高。“各个领域的人才正不断汇聚到日本。”

怎么看出来越来越多?他举了个例子——有3年律师执业经验的中国律师,经日本法务省承认后,可以到日本律师协会注册,之后就能在日本开展日本法之外的法律事务,成为外国法事务辩护士。成为外国法事务辩护士后,可以申请日本专为“律师·会计业务”类专业资格人士设立的签证,此外,根据学历、收入等条件,还可以申请“高度人才签证”。后者具有较高的便利性,例如,可获得5年等较长期限的在留资格,并可在较短时间内(3年或1年)申请永住权。作为日本律师联盟外国律师管理委员会副主任,森胁章会过目几乎所有的协会注册申请材料:“现在持有中国律师资格的申请人增加得极快。这两年,在所有法域中,中国资格者的申请是最多的,这也反映出申请高等签证的中国人才类型日趋多样化。”

“我认为,本次新政的根本并非意在限制外国人赴日,而是希望通过制度优化,引导高质量的国际创业资源进入日本市场。”森胁章说,日本政府推动本次修正的主要目的在于提升创业门槛,确保制度仅适用于“真正具备经营能力”的外国创业者,防止空壳公司滥用,遏止“移住目的型”申请的泛滥。

对于这一波政策的大转向,也有日本专业人士认为,政府没有认真考虑相关经济规律。

“在旅游热门地区,总能看到特别多的外国人,日本人会觉得,外国人太多,日本不再是日本人的日本,”小谷先生曾在中国的大学留学,并在中国工作多年,他认为这样的看法其实混淆了游客和长期定居者,“经营管理签证的持有者,长期活动的地方并不是旅游区,也有自己的活动区域和规律,但很多人不在乎这些。”

十多年前,小谷先生曾参加过日本众议院选举。现在,他从事中日之间商务咨询方面等业务,100%的客户都是中国企业家。在他看来,日本老龄化问题是客观现实,缺乏劳动人口会是大问题。今年在外国人相关问题上的各项政策转向,也和今年的首相选举有关。“以前是很欢迎外国人来日本开公司的。”他认为,为了迎合选民心理,拉拢选票,“非常着急地进行了政策转向。”

新规公布以后,达不到标准的申请者不可能再获批,已持签的老板们必须在3年内逐步达到新规要求,否则可能无法续签。

虽然官方说明,在施行日前已提交并尚在审查中的申请,将适用旧标准,但从实际操作来看,森胁章律师认为,已持签的在留者,未来将面对相当严格的审查:“不少缺乏实体经营证明的案例,已经出现被长期搁置甚至直接拒绝的情况。需要谨慎应对。”

行政书士宋立軍坦言:“这不是提高了门槛,这可以说是,直接关上了这扇门。”

社交平台上,有人发布一个经管签的投票贴,“你打算怎么办?”300多名投票者中,约4成选择回国,剩下的人要么硬扛,要么想办法换工签或者其他路径。

赵岳山依旧坚定自己选择的这条路,他即将登陆日本。虽然怀揣着和最初几乎完全不一样的商业规划蓝图,但它指向的目标依然明确——一家三口,要在另一片土地上从零开始,重新扎根。王运生也计划咬咬牙冲一冲,为了留下来再拼一把。魏巍决定放弃经营管理签证这条企业家之路,开始寻求打工拿工签的可能性。

戴家山身边已有朋友准备打道回府,那是一个有3个孩子的家庭。周恬的母亲也已经做好心理准备,以后申请个五年多次往返签证,用非长期在留的方式来探望女儿。艾婉下定决心回国,她在网络上一样一样出售曾经亲手买回来的各种家具,为这趟日本之行做最后的清理。

戴家山预判接下来用经营管理签证在日生活的华人必然会出现一股回流潮。“刚来不久的人损失还小点,要是来了好几年的,咬牙熬永驻,日子更不好过。”

文中除宋立軍、森胁章外,均为化名

上一篇:多款知名进口药告别国内市场