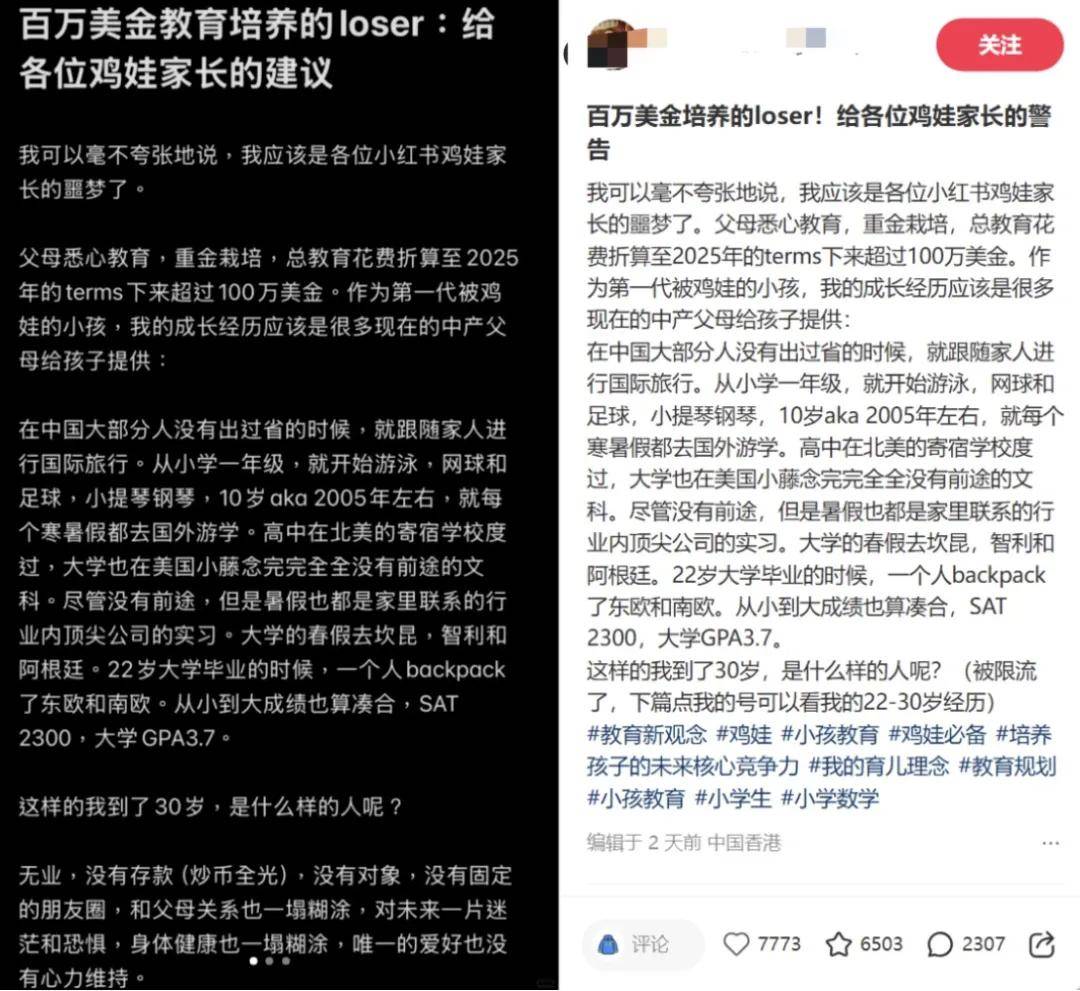

中产妈忍不住哭诉:砸百万美金送孩子留学,竟养出一个海归巨婴

“砸钱能砸出孩子的未来吗?”这个问题,最近被一位小红书博主用亲身经历,给出了答案。

她自称自己是“被鸡了30年的失败品”,父母从小为她砸下百万美金,送她读北美寄宿学校、爬藤校、华尔街实习。

谁知,如今30岁的她失业在家,存款被炒币败光,和父母的关系更是降到了冰点。

她自嘲:“我的人生履历金光闪闪,但灵魂却像个没断奶的巨婴。”

这条帖子瞬间像一颗炸弹,炸出了无数中产家庭最真实的一面,就是倾尽所有,却养出了一个“高学历低能儿”。

那么,为什么精心铺就的精英之路,反而成了亲子关系的绞肉机?

01

其实,这位博主的成长轨迹,堪称中产鸡娃的“顶配模板”。

她从小学一年级开始学游泳、网球、钢琴,寒暑假全球游学,SAT 2300分,藤校毕业,华尔街镀金……

但这一切背后,是父母缺席的童年、被排满的日程表,以及“只问成绩,不问内心”的冰冷规则。

她坦言:“我学会的所有技能都是为了简历,而不是热爱。”

这种“程序化精英养成”的副作用,正在无数家庭中蔓延。

有的孩子被逼着学马术、冰球,结果成了“兴趣班收集癖”,最终只会对着简历发呆。

有的从小参加奥数竞赛,却在大学因抑郁休学,因为“除了做题,我不知道自己还能干什么”。

更讽刺的是,一些家长连孩子的专业选择都要“代劳”,比如学计算机是为了好就业,选择读商科是为了“继承家业”。

却从没人问过孩子:“你想成为谁?”

02

这场集体焦虑的背后,是三个根深蒂固的幻觉。

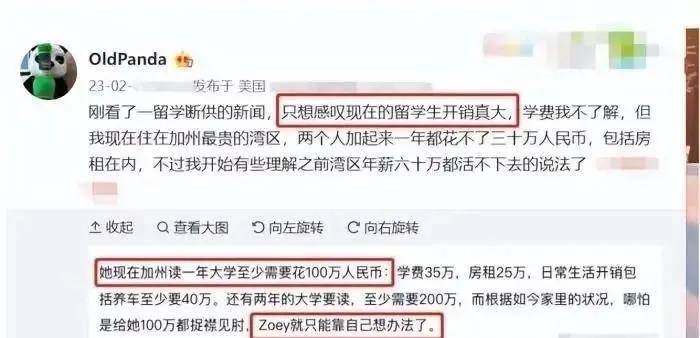

最重要的一点就是“学区房+私教+夏校=成功”的公式,让家长误以为教育是“氪金游戏”。

一位北京妈妈算过一笔帐,孩子从幼儿园到高中,教育支出相当于“在一线城市买套房”。

但现实是,留学生回国后平均年薪仅20万,有人甚至月薪2500,需要不吃不喝18年才能赚回学费。

更残酷的是,砸钱堆出的“见识”可能适得其反,从小住五星级酒店的孩子,长大后连洗衣机都不会用。

其二,藤校、G5、QS前50……这些标签曾是中产家庭的“定心丸”。

但如今的现状是,名校光环正在褪色。

一位华尔街海归吐槽:“我的简历和国内211毕业生一起被扔进碎纸机,HR还问我:‘为什么你连PPT都做不好?’”

更扎心的是,AI时代,许多传统技能面临淘汰。

经济学家何帆直言:“现在家长逼孩子学的,将来可能是最没用的;而那些‘没用的’经历,反而会成为核心竞争力。”

第三则是许多家长把教育当成“投资”,孩子成了“理财产品”。

一旦回报率不及预期,矛盾立刻爆发。

一位留学生父亲斥责儿子:“我花一千万送你出国,你却躺平当啃老族?”

儿子反呛:“你买的不是教育,是你的面子!”

这种交易式亲情,让家庭从避风港变成了“绩效考核现场”。

03

2025年,留学断供已成结构性危机。

汇率飙升、学费暴涨、签证收紧,让中产家庭的“教育豪赌”难以为继。

有家长苦笑:“现在给娃打钱,像在给白宫交战争税。”

更绝望的是“人财两空”,孩子因断付被迫辍学,甚至靠代写论文、刷单维生,最终被吊销签证。

这场风暴也暴露了一个真相:全球化教育早已沦为“风险游戏”。

英美高校将留学生视为“财政奶牛”,而中产家庭却在汇率波动、政策变脸中如履薄冰。

一位母亲含泪说:“原以为留学是上升通道,现在才知道是吞金黑洞。”

04

面对困局,有人选择彻底“摆烂”,也有人摸索出新路径。

上海家长李红曾花4万/年给孩子报马术班,如今改逛免费博物馆:“与其卷成抑郁,不如让孩子活得像个正常人。”

一位食品厂老板接收“留学废物”当厂妹,结果发现孩子们在流水线上反而笑得更多:“考公失败三次的女儿说,这里比在家挨骂轻松多了。”

部分家庭转向移民绿卡,用“教育工作永居”闭环规避政策风险。

一位家长坦言:“与其赌H1B抽签,不如直接买张安全牌。”

这些尝试未必完美,却揭示了一个核心,教育的本质不是“塑造产品”,而是“陪伴成长”。

正如那位小红书博主反思的:“父母若早把百万美金换成真心陪伴,我的人生或许不会如此空洞。”

当“海归巨婴”“烂尾娃”成为时代标签,我们或许该重新定义成功。

一位送外卖的留学生最终逆袭成企业高管,他的父亲感慨:“孩子需要的不是铺路,而是摔跤后自己爬起来的勇气。”

中产教育的悲剧,从来不是钱花得不够多,而是爱给得太功利。

真正的“精英力”,不在于SAT分数或藤校文凭,而在于,即使跌落谷底,依然能看清自己的价值,并笑着对世界说:

“这一次,我要为自己而活。”