王虹教授高中舍友晒合影,讲述多件趣事,比如:催王虹写数学作业

她小时候不写作业,如今却登上北大讲台?——一个数学天才成长背后的“反套路”故事

我们一直以为,顶尖学霸都是那种从小自律到爆、作业从不拖欠、数理化样样全能的“别人家的孩子”。可你有没有想过,一个曾经被数学课代表追着交作业、上高中还爱玩的女生,长大后竟然成了站在北大、清华讲台上传授世界级数学难题的教授?

2025年,这样一位让人意外的学术明星火了。

她叫王虹,一位来自中科院的青年数学家,近期在北大、清华、首都师大、中山大学等多所高校,连开多场讲座,公开分享她攻克“三维挂谷猜想”的核心思路。这个猜想,是数学界几十年都没人能解决的大难题,而王虹,成了中国最年轻的解决者之一。

可就是这样一位顶尖的数学天才,却曾经是“作业常常拖”、“比赛没参加”、“爱玩到不太正经”的高中生。这反差不禁让人想问一句——她到底是怎么走到今天这一步的?

她不是一开始就完美:天才的成长也有“松弛感”

很多人以为,王虹这样的学术大牛,从小就是那种“全程满分”的人设。但实际上,她的成长之路并没有那么紧绷。

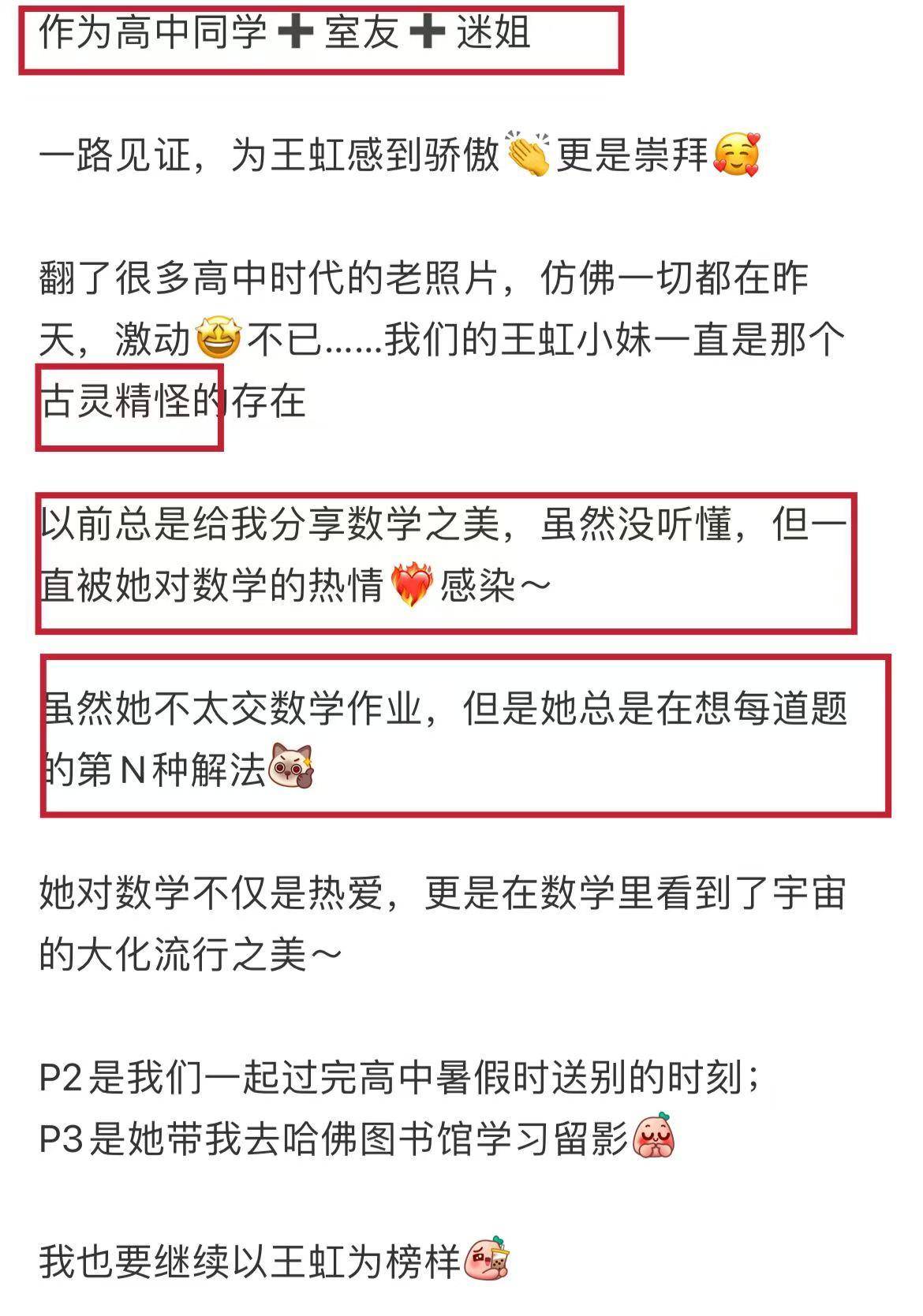

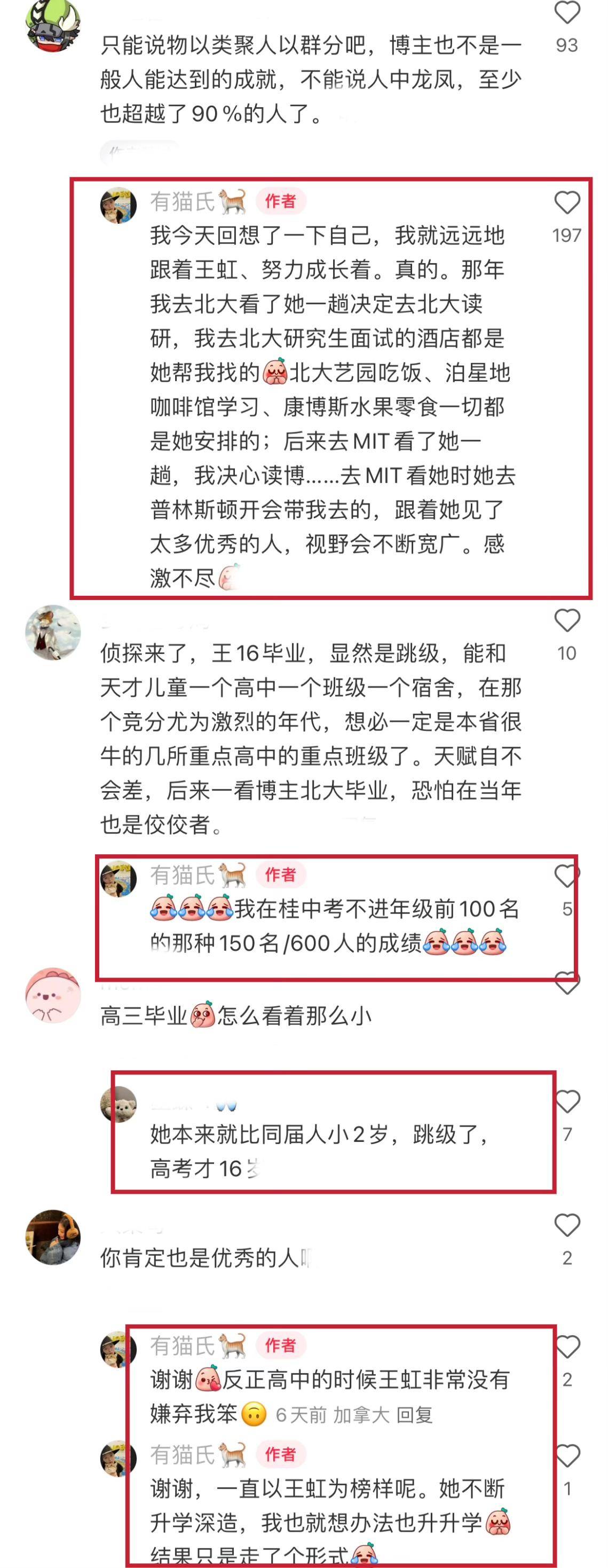

王虹的高中同学最近在社交平台晒出了她们之间的一些老照片和趣事,一时间引发了不小的关注。那位同学其实也很有来头——曾是王虹的高中舍友兼数学课代表,目前也是某高校的科研工作者。

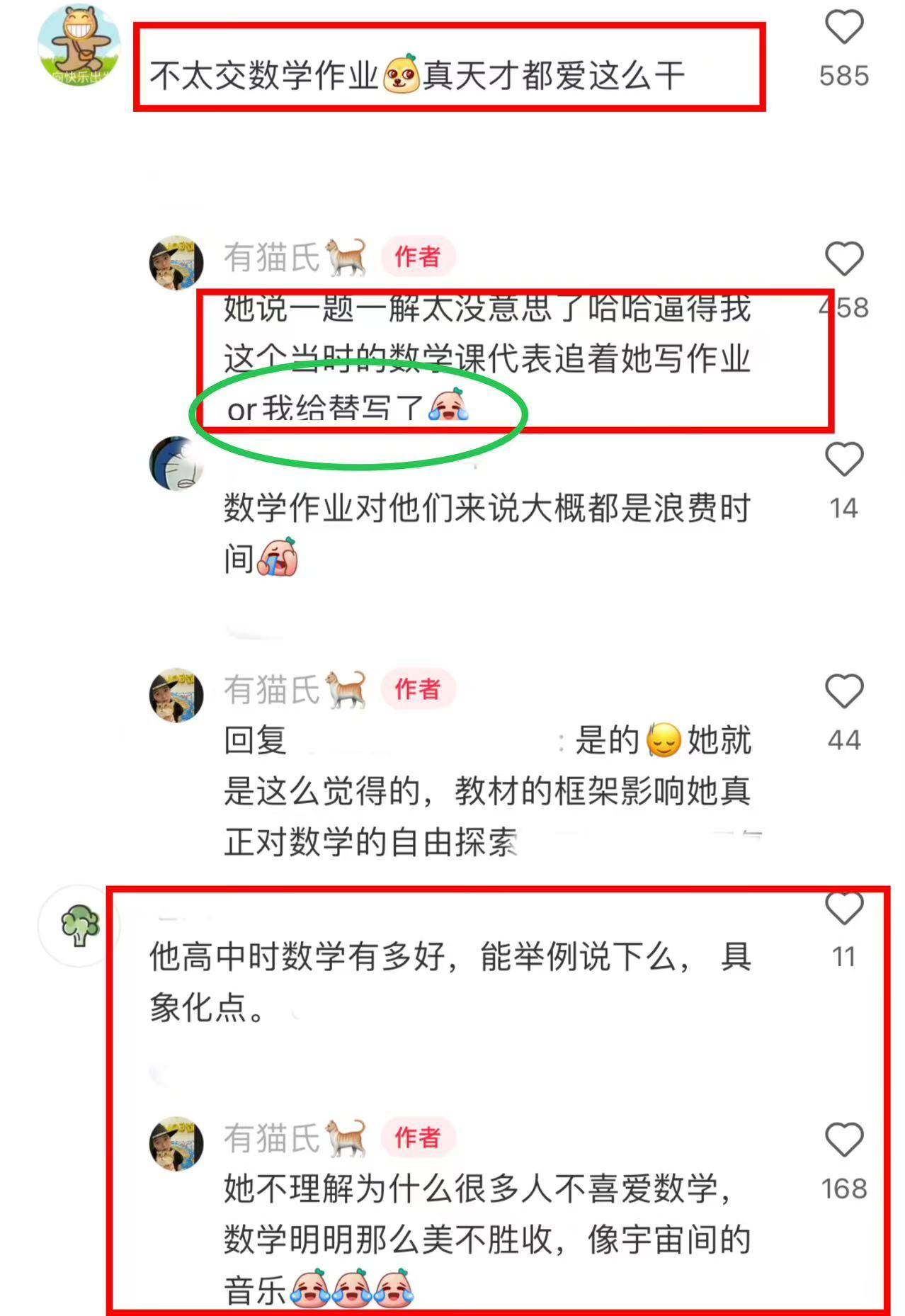

她说,高中的时候,自己经常在校园里到处找王虹“催作业”,甚至有几次直接帮她把作业写了。她笑称:“你别看她现在讲数学那叫一个自信,当年作业都不交。”

听起来是不是有点不可思议?可正是这份“松弛感”,让王虹在数学世界里,没那么功利和急功近利,而是始终保有探索的热情。

不爱写作业,不代表不爱数学

这事得分开看。她不是不学,而是“学得不太寻常”。

高中时期的王虹,确实有些“特别”:她写作业很少是为了应付老师,而是经常把一道题研究成两三种不同的解法,还会跑去跟同学讲“你看,这道题其实还能这么解”。

她舍友说得很直白:“她就是沉迷在自己的数学小宇宙里,别人关心怎么做对,她关心怎么做得更漂亮。”

在应试教育的大背景下,这样的学生确实不多见。大多数人都在追求标准答案,而她早早就展现出了科研的“好奇心+多元解法”的特质。

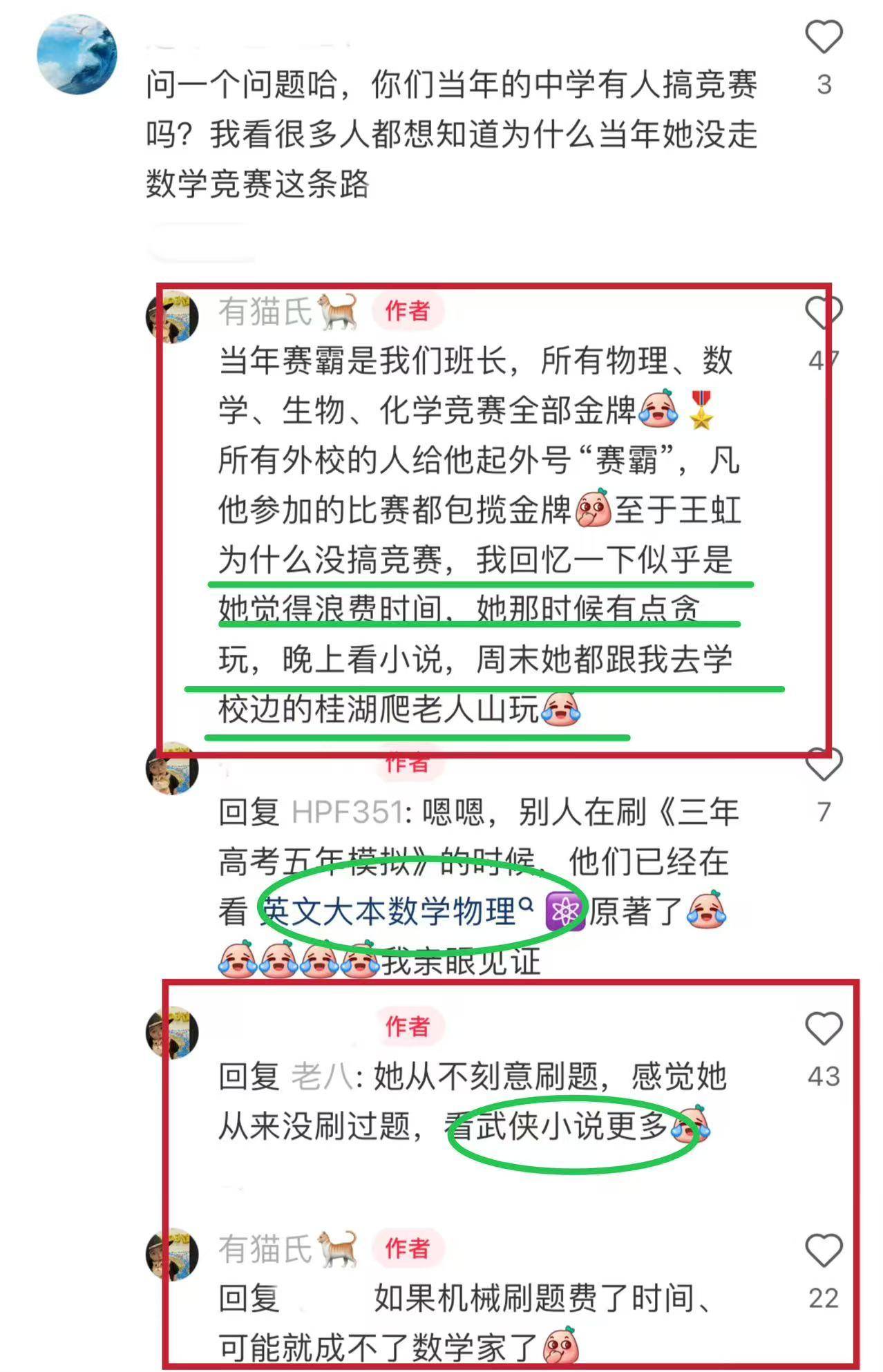

没参加竞赛?其实只是“玩心重”

当年她为什么没走竞赛路线?听起来有点“荒唐”——因为“贪玩”。

她的高中同学透露:“那时候她才十六岁,跟大家上高中的时候,她其实年龄跟别人初中差不多,脑子是够用的,但人还没‘收心’。所以你说她爱玩,也正常。”

换句话说,王虹并不是那种“提前开挂”的神童,而是有一点小叛逆、甚至“晚熟”的普通女孩。但她的特别之处在于——她从来没放弃对数学的热爱和好奇。

我们都以为优秀的人生必须按部就班,其实,有些“岔路”,可能才是通向顶峰的另一条轨道。

老照片背后:坚持联系十几年的友情

这次王虹爆火,她那位高中舍友也“顺带出圈”。

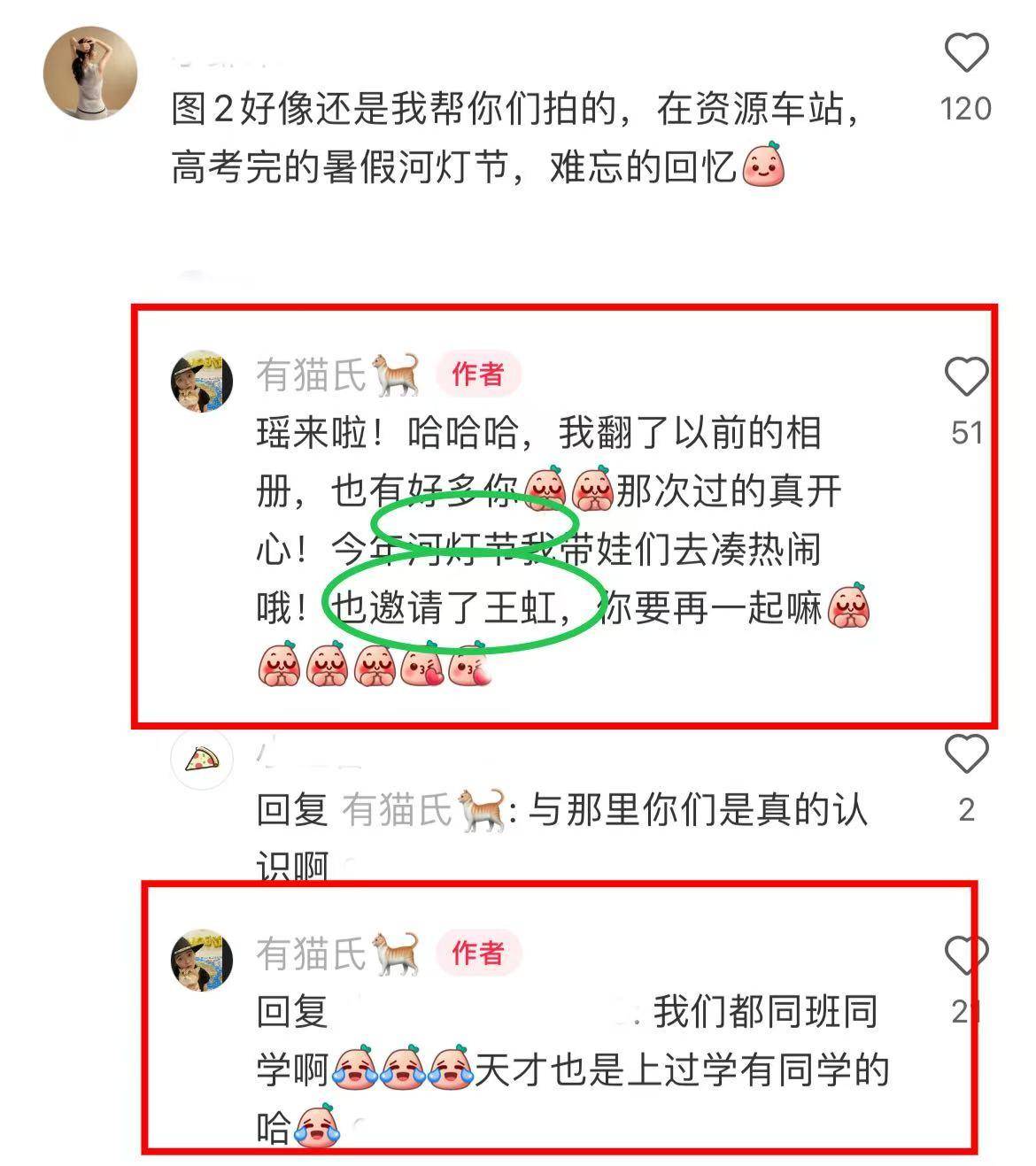

她不仅晒出2007年两人暑假的合影,还贴出了一张她带着王虹去哈佛图书馆学习的留影。那是王虹读研时期的片段,也是她走上国际科研舞台前的关键一步。

从高中到读研,再到现在,她们的友情已经坚持了快20年。最难得的是,这段友情没有被时间冲淡,反而因为共同的成长路径变得更加牢固。

这位同学说,她今年还邀请王虹参加了七月十五的“河灯节”,也就是说,王虹暂时还会继续留在国内,继续进行学术交流。

是“神童”,更是一个在理想中坚持的普通人

我们总是爱给天才贴上“遥不可及”的标签,但王虹的故事告诉我们,她更像是那个坐在你身边、偶尔迟交作业、甚至偷偷玩耍的普通同学。

她也曾被老师催、被朋友提醒,但她没有放弃自己喜欢的事情。她可能不那么“听话”,但她有着比常人更深的热情。

她从不走捷径,也不做“模板型”学霸,却一步步走到了今天。在讲台上,她用最简单的语言解释最复杂的问题,也让更多学生看到了数学的另一面。

真正的学习不是分数,是兴趣驱动的探索

王虹的经历带给我们最大的启发就是——别让分数框死了一个孩子的可能性。

很多家长和老师太在意成绩,结果一看到孩子作业没交、没参加竞赛,就以为这孩子“没出息”。可事实是,如果一个孩子真心喜欢某件事,他总能走出一条属于自己的路。

而所谓“天才”,也许就是那些敢于走偏一点路、但从不放弃热爱的普通人。

新观点:真正顶尖的人,往往“不按套路出牌”

我们被“学霸模板”洗脑太久,以为只有一条标准路径。但现实告诉我们,很多真正有创造力的人,恰恰是那些在成长中“不那么乖”的人。

他们或许成绩不完美,行为不标准,但他们有思考,有热爱,更有坚持走下去的勇气。

王虹教授,就是这样一个例子。

回到最初的问题:一个不写作业的女孩,真的能成顶尖教授吗?

现在你知道答案了。

她不仅成了教授,还在2025年成为破解国际级数学难题的明星科学家。而她的故事,也让我们重新理解了什么叫“成长”。

那不是一条直线,而是由无数曲折、探索、兴趣和坚持组成的独特轨迹。

所以,请别急着给任何一个孩子下定义。那个现在还在走“歪路”的孩子,也许正是未来那个,把不可能变成可能的人。