复盘2025高考化学:题目求新求变,中小学生如何应对?

博雅小学堂

给孩子受益终生的人文底色

文 | 王新宇

北京大学化学院博士

参与多项国家自然科学基金重大项目

8年一线教学教研经验

纵观2025年各省高考化学命题,一个“变”字贯穿始终。本文将深度解析高考化学的变化趋势,以及未来的考察方向,为中小学生提供科学备考策略。

01

高考化学持续求新求变,无定数

自从小科由各省市自主命题之后,小科试卷也成了出题老师的战场,相互比拼看谁出的题目够新颖、够到位,花样繁多。

虽然无明确的规律和定数,但整体呈现出三大鲜明趋势:

1、图像、过程、要素复杂化

新高考改革之后,每一年都会有很大的差异,会加入一些以往教材里并未涉及到的内容,完全不管是不是超纲,就是要新!

比如说,各种新图像、新材料、新过程、新场景、新实验、新工艺等等。

什么叫新图像?

从2019年到2025年的高考化学压轴题演变,可以直观地看到,试题图像从简单的两条线发展为多要素、多坐标的复杂图表。

(2019-2025高考化学图像复杂度演变)

这种图像复杂度的提升,直接导致“刷图”的学习方法彻底失效,未来的高考题目,大概率都是你从未见过的图像类型。

想提前把各种图都练一遍?不可能!

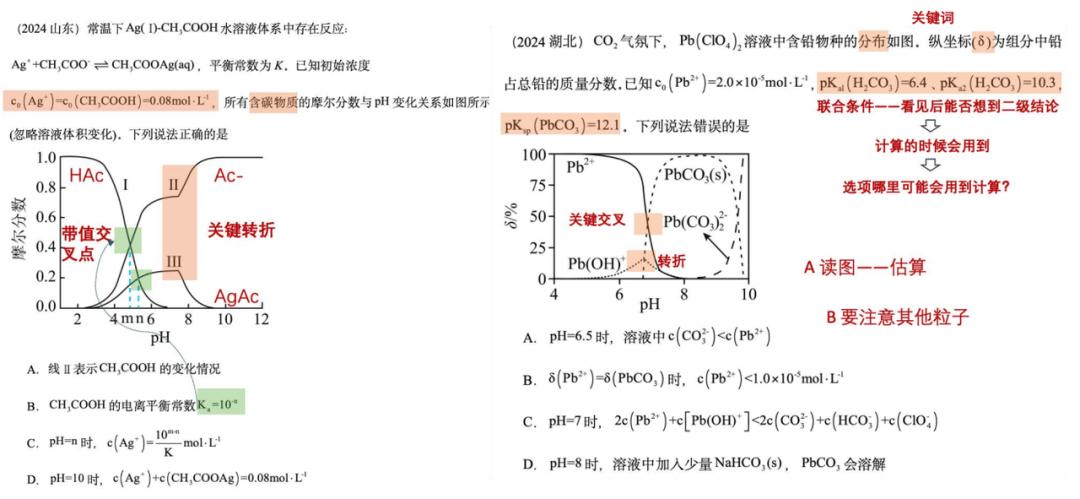

比如,我在化学课上,讲过2024年山东卷和湖北卷的题目,虽然图像千变万化,但一定是基于之前学习过的基础图像:

就如孙维刚思维系统课一直倡导的,要从思维层面来解题,不是解一道题,而是解一类题,掌握解题策略、解题方法,不仅数学和物理需要,化学也同样需要。

2、超纲知识常态化

很多出题者为了难为孩子,故意设置了超纲的概念,让你在考场上现场理解,再结合情境解答问题。

比如,2021年广东卷考察Van't Hoff方程、2022年山东卷出现复杂大π键判断、2023年江苏卷的法拉第效率、2024年江西卷Langmuir吸附等温式,还有今年江西卷、广东卷中的难题。

难不难?难!这些内容要么是曾经竞赛范畴的内容,要么就是大学才会学的知识内容。

但真的难么?其实不难!

这些题目表面上考查超纲知识,实际上背后的原理、逻辑,都是校内学过的,真正考察的是把握关键信息的科学阅读能力、快速学习能力,以及知识的迁移运用能力。

从原理出发,破解从未见过的复杂难题,这种能力也是面向未来科研、打造科学家的重要能力。

3、难题考点创新化

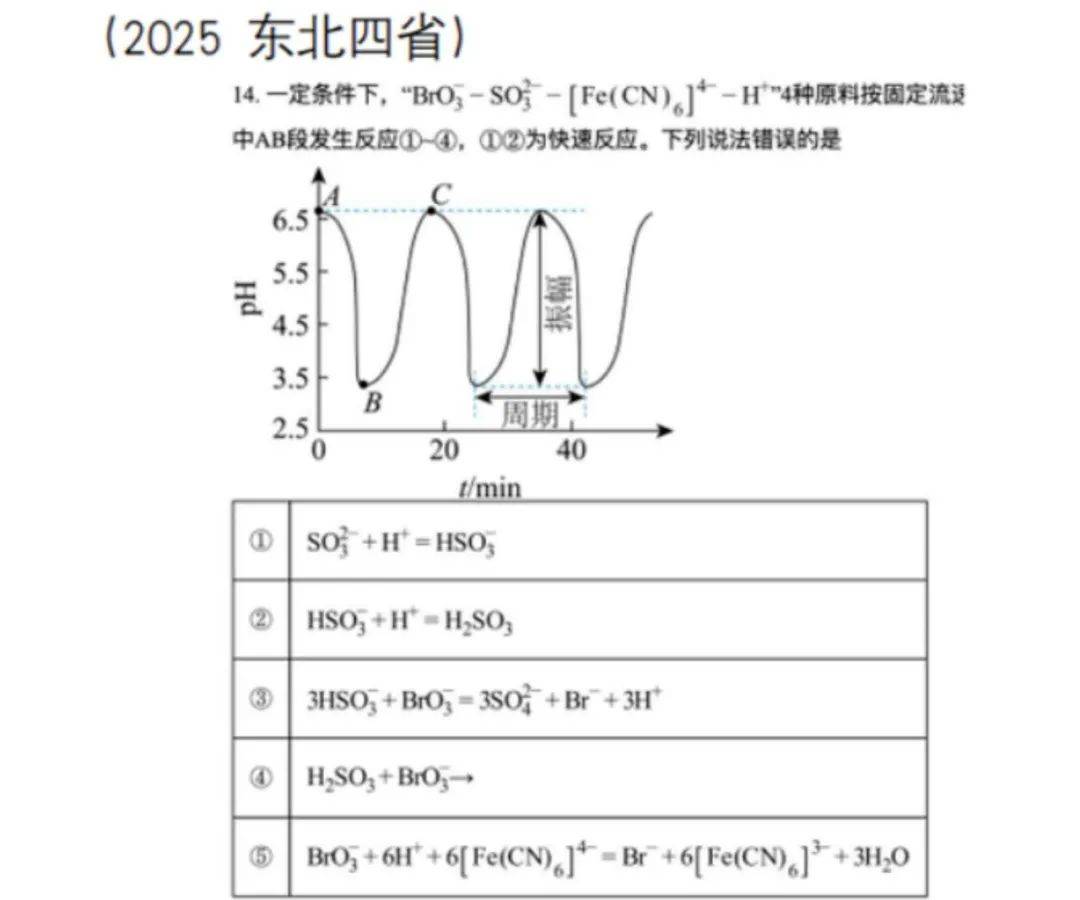

与超纲趋势形成有趣对比的是,2025年北京、东北四省试卷呈现出“返璞归真”的特点。

化学考了这么多年,知识点早被翻来覆去的从各个角度、各种形式考了一遍,如果出题人能让一些老的知识点焕发新的活力,绝对是非常厉害的。

甚至这类老知识点的再创新,题目难度会更大。为什么?

因为它的难点不在知识层面,而在逻辑分析层面,虽然披着熟悉的外衣,但逻辑内核更复杂、思维更深。

比如2025年东北四省的高考化学题,看起来图像简单、含义清晰,但背后的逻辑复杂度相当之高,普通同学不一定能做出来:

简单总结一下,化学考试的“多变”“求新”恰恰说明,一定不能依靠刷题和碰原题,今年的套路,明年就可能失效,唯有抓住学科本质,培养核心素养,才能以不变应万变。

02

从“解题”到“解决问题”的转变

数学、物理的难点通常在于逻辑链非常长,而化学的难点在于非常零散,且很难串联。

化学本质上是一门应用学科,要把学到的知识用到现实场景中,就像挖坑种树,如何正确的把树栽到土坑里面,这是一门功夫。

这就要求学生不能仅停留在记忆层面,必须建立“原理-推论-应用”的逻辑链条。

相反,很多同学学习化学时直接记忆的是二级结论,非常庞大,那一定越学越复杂、越凌乱。

实际上高中化学的一级原理很少,只有四大核心概念,简单清晰。只要把握住这条主线,就能像串珍珠一样把零散的二级理论联系起来。

哪四大概念?

分别是:无机元素化学、物理化学(化学反应原理)、结构化学、有机化学。

很遗憾的是,学校的教学方式,或者其他的一些学习方式,很少会给孩子讲化学的底层逻辑,这进一步加深了同学们对化学学习的不理解,最终只能通过记忆和背诵的方式来学习,试图应对考试。

然而,高考的改革明确告诉我们,背诵记忆这条路,走不通。

我在孙维刚思维系统课的化学课上,就是从这些关键的四大概念讲起,帮助孩子理解庞大的内容。

比如讲化学势时,引导孩子就像理解物理势能“水往低处流”一样,化学变化也总是向着化学势降低的方向进行。为什么木柴可以燃烧而石头不能?为什么电池会没电?这些现象都可以用化学势的概念来理解。

(复杂问题和概念背后的简单逻辑)

再比如,有机化学表面上看,反应繁多难记,但本质上不过是电子给体与受体之间的相互作用,抓住了这条主线,大部分有机反应都能迎刃而解。

03

小初高,化学学习的关键点

小学-初中:建立化学图像感与模型思维

小学阶段要通过直观手段培养“化学可视化”能力。

化学本质上是图像思维,在理解概念时,脑海中应该浮现的是具体的图像,而非冰冷的文字。

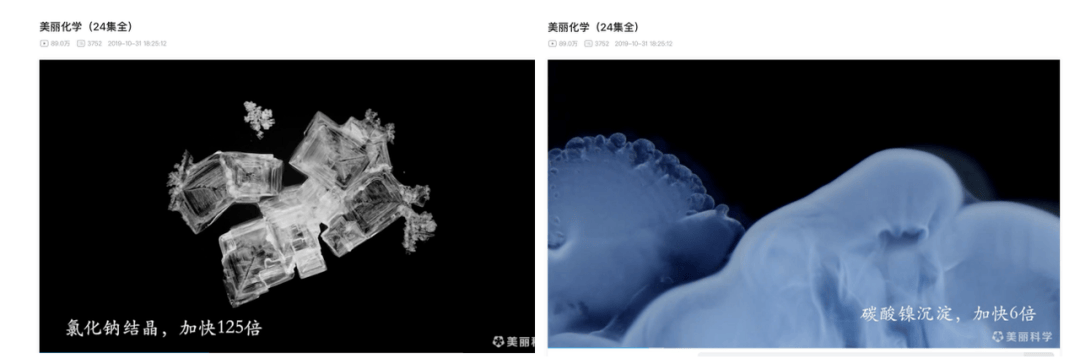

可以阅读可视化化学读物,比如《视觉之旅:神奇的化学元素》《美丽的化学》等图文并茂的科普书籍,让孩子在轻松阅读中形成化学直观感受。

特别推荐中国化学会出品的“美丽化学”系列视频,通过高清影像记录化学反应过程,让抽象概念变得生动具体。

初中阶段要重视实验观察和模型构建。

比如学习化学结构时,可以使用球棍模型让孩子动手搭一搭,虽然有一些软件也可以搭,但是远不如具体的模型来的实在,亲手搭建能够形成深刻的空间记忆。

接触真实实验器材,不需要做复杂实验,只需触摸、观察基本仪器,理解它们的构造原理。

比如分液漏斗的磨砂口、冷凝管的双层设计,这些细节只有亲手接触才能体会其中妙处。

初三-高一:构建化学底层原理体系

进入系统学习阶段后,一定要建立知识框架,形成化学的底层原理。

为什么很多孩子到了高年级,都很难形成化学的底层原理呢?原因是目前普遍的教学模式,就是使用冰冷的文字呈现概念,学生只能咬文嚼字地去悟、去理解,学完之后刷题。

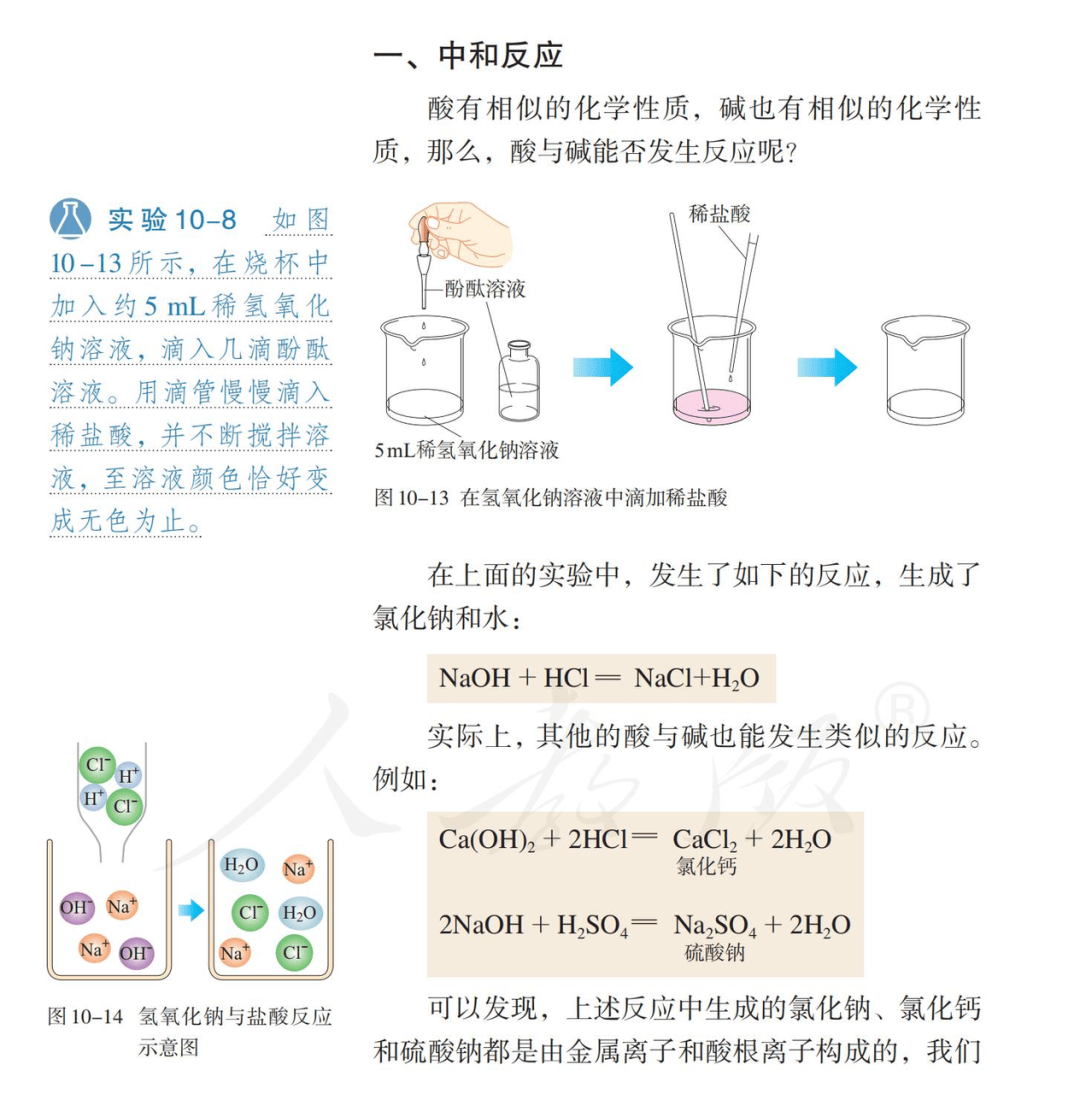

比如“中和反应”在教材中只用了一个实验和三个方程式呈现:

(教科书的内容)

学生看完概念就直接做题,这种通过题目来理解概念的方式肯定是片面的,因为题目本身是非常狭义的应用,对概念的细节、背后的化学过程,理解会非常浅薄。

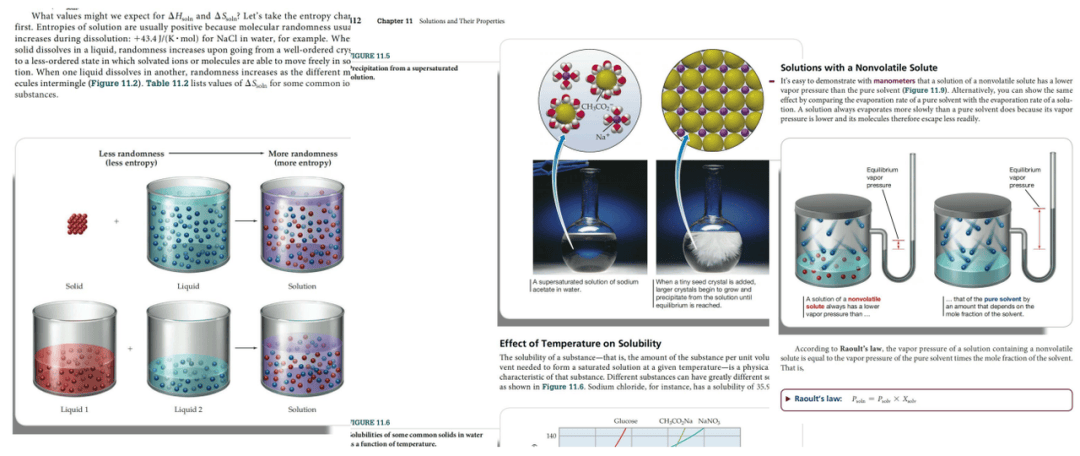

而优质教材如《科学发现者》,会用十几页篇幅,通过大量图示和实例、循序渐进地揭示概念背后的原理:从水分子相互作用讲起,用放大镜视角展示离子如何被水分子包围、如何交换组合。

在我的初高中化学课上,很多素材都是源自这种含有大量图片、图文并茂的教材。我把精华内容提炼出来,通过通俗易懂的化学思路表达,帮助孩子真正地理解化学概念,而非枯燥的文字、或者化学反应方程式。

从反应的过程,去理解化学概念、总结规律,只有理解了“为什么”,才能真正掌握“是什么”。

学透这些基础概念有什么用?

孙维刚老师总说,要站在系统的高度学数学。化学也是如此!我希望让学生知道,一切概念都是可以生长出来的。

化学,就是由一些很基础的知识点、背景,慢慢地变化,扩展出来一些很形象的比喻和表达,最后再一步一步地形成复杂的概念,才是学好这门学科的关键思路。

高二-高三:拓展边界,解题策略和思想方法形成

如果基础知识掌握得比较好,课内的练习做得也不错,学有余力的话,一定要广泛地阅读,提升化学感。

什么是化学感?

就像学英语时的语感、学数学时的数感,即使面对陌生的化学问题,看一眼也能大概知道是什么情况。