你怕留学太贵 但没想过国内高考路径的隐形成本

每年一到高考结束季,总有家长说:“出国太贵了,我们不考虑。”这句话几乎成了许多家庭在规划留学时的第一道心理门槛。但很多人没有意识到的是,那条看似“经济实惠”的高考升学路径,其实也藏着巨大的隐性成本,只不过我们习惯了,不觉得在“花钱”。真正拉开家庭教育差距的,恰恰是对“成本”的理解方式——只看学费账单,往往忽视了更大的支出在时间、人力、精神和成长潜力的维度。

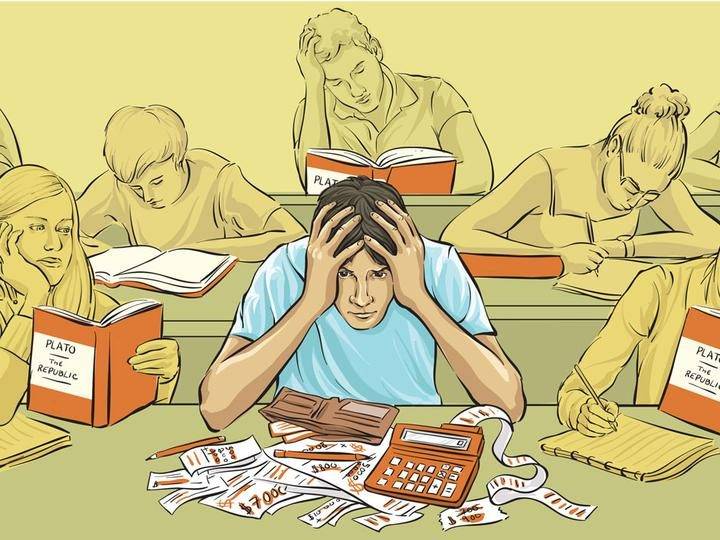

高考不是免费的午餐,代价藏在每一个“内卷的瞬间”

从高一开始,无数家庭就已经为高考倾尽全力。三年时间,学科竞赛、校外补习、周末一对一、寒暑集训营……光是“补课费”就能轻松破十万;再加上转学进重点中学、家长陪读租房、资料费、志愿填报指导等,三年下来,中产家庭在“上岸”这件事上,往往默默付出了远比预期多得多的经济与精力投入。

但这还不是全部。真正沉重的,是“赌式选拔”的不确定性。高考一锤定音,没有重来机会。一分之差,可能从211跌入普通本科。一旦志愿没填好、临场发挥失误,要么复读一年,要么“将就上”,这其中的机会成本和心理落差,远比钱更难估算。

留学投入虽高,但节奏清晰、路径灵活、回报可控

与其说留学“贵”,不如说它“贵得透明”。学费、生活费、预科/本科年限、毕业时间……所有环节在申请前就能被家庭精确预算、分段准备。更重要的是,大多数海外本科提供多次申请机会、课程转专业机制、带薪实习路径,给了孩子极高的教育弹性。哪怕孩子一开始没选好方向,中途也能调整,避免“被专业绑架”。

以英国为例,本科三年制起步,预科一年+本科三年,四年内顺利毕业成为主流。相比国内高考四年本科+考研三年,留学的整体学业时间反而更短,不仅节省了时间成本,也更早进入社会积累竞争力。这一点,很多家长并没有算进教育投资回报比里去。

孩子的成长状态,是两种路径最大的分水岭

高考路径的问题,从来不只是经济上的。更大的代价,是孩子三年青春被牢牢绑定在分数排名上。高度标准化、目标单一、压力不间断,很多学生熬到大学就“松懈瘫痪”,迷茫、焦虑、失去动力。你会发现,他们能做选择题,但不会提问;能写应试作文,但表达困难;面对多元社会、复杂世界时,缺乏主见和判断。

而留学体系从一开始就鼓励自主选择,学生需要撰写个人陈述、参与面试、规划课程,这种“被迫独立”反而帮助他们更早建立自我认知和成长路径。不止是“学什么”,更是在思考“我想成为什么样的人”。这种内在驱动,才是未来社会最需要的底层能力。

算一笔“真正的性价比账”:是短期看省钱,还是长期看回报?

当我们谈教育性价比的时候,很多人只算了学费,却忘了算成长的效率、路径的可持续性、和孩子能否从“系统中突围”的能力。高考这条路看似稳定、低成本,但机会窗口极少,一步错步步难。留学虽然前期投入更高,但路径更宽,允许孩子在更大的系统里跑出属于自己的节奏。

教育不是一锤子买卖,它更像一场长期投资。你给孩子买的不是“高分数”,而是“高潜力”;不是短期回报,而是未来可以自由选择人生方向的能力。

真正值得我们深思的是:你是想省一笔钱,还是想给孩子争一个未来?高考不是便宜,只是贵得你没意识到;留学不是奢侈,只是贵得更明白。

如果你也在为“高考还是留学”纠结,不妨问自己一个问题:你希望孩子的人生,从此被分数定义,还是被可能性点亮?