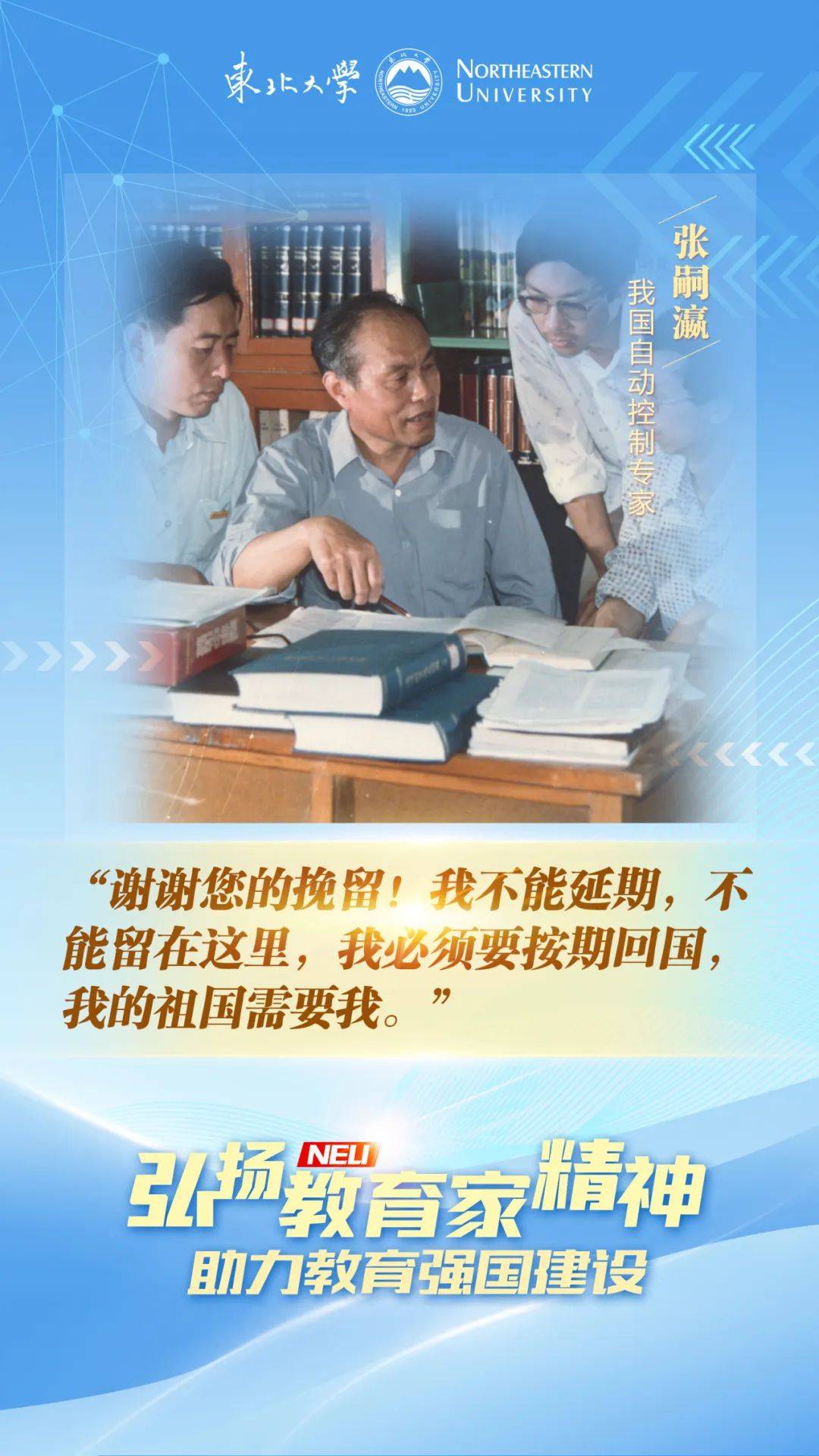

张嗣瀛:“我必须要按期回国,我的祖国需要我”

弘扬教育家精神

-编者按-

教育家的身影,是穿透时代的精神灯塔;三尺讲台的故事,是滋养心灵的永恒诗篇。我们怀着敬意叩响历史之门,寻访老教育家的生命印记。这些泛黄教案里凝结的智慧和白发皱纹中镌刻的坚守,不仅是个人奋斗的注脚,更构筑起东北大学育人兴邦的精神谱系。他们以不同姿态共同诠释着:对育人使命的虔诚,对真理追求的炽热,对后辈成长的托举。

这些故事不是尘封的档案,而是流动的星河。当我们凝视这些教育长河中闪耀的星辰,看见的不仅是过往的荣光,更能照见肩上的担当和未来的希望。愿教育家精神系列报道成为薪火相传的驿站,让这种精神血脉在新时代焕发夺目光彩。

他是领跑者,赤诚报国,始终向“新”,一生以国家需求为科研导向,为国奉献矢志不渝;他是奠基人,行者恒远,滋兰树蕙,为中国控制学科的建设与发展孜孜以求,夙兴夜寐;他是引路人,崇文重教,爱生如子,用深厚的学识修养、高尚的道德情操、不懈的精神追求教育和影响着一代代学子;他是孺子牛,执着坚守,不知疲倦,九秩高龄仍耕耘不辍,在复杂系统中寻求简单的人生。他就是中国科学院院士、东北大学教授张嗣瀛。

01

科学无国界

但科学家有祖国

“张,你的工作做得很好,再接着做下去,再花上一年时间得出一些结果来,就可以做副博士论文答辩了。”“谢谢您的挽留!我不能延期,不能留在这里,我必须要按期回国,我的祖国需要我。”这段对话发生在1959年夏天,张嗣瀛作为东北工学院选派优秀青年教师赴苏进修期满前。

张嗣瀛的青年时期历经了中国社会两大转折期——抗日战争和新中国诞生。他曾亲睹日军的暴虐、国民政府的无能和中国共产党带领人民求解放、谋幸福、图发展的艰苦卓绝。少年时期,他拒绝学习日文,离家千里,中学苦读强识;初入大学,他积极投身“反内战、反饥饿”大游行,为全国解放振臂高呼。学有所成、报效祖国是青年张嗣瀛的价值观。

张嗣瀛中学时代(1941年)

张嗣瀛大学毕业(1948年)

1950年11月11日,25岁的他光荣地加入了中国共产党。有了正确方向的指引,张嗣瀛的爱国之心便有了坚定的政治航向,他孜孜以求投身教学与科研。

20世纪50年代中期,新中国百业待兴,急需建设人才,党中央决定有计划地向苏联及东欧各社会主义国家派遣留学生。

1957年11月17日,莫斯科大学礼堂。毛泽东主席接见赴苏留学人员。演讲中,他深情地说:“你们青年人朝气蓬勃,正在兴旺时期,好像早晨八九点钟的太阳。希望寄托在你们身上……世界是属于你们的。中国的前途是属于你们的。”这一幕深深地烙印在赴苏进修未满两个月的张嗣瀛心里。学好本领,报效国家。自此,张嗣瀛更加如饥似渴地学习新理论、新方法。

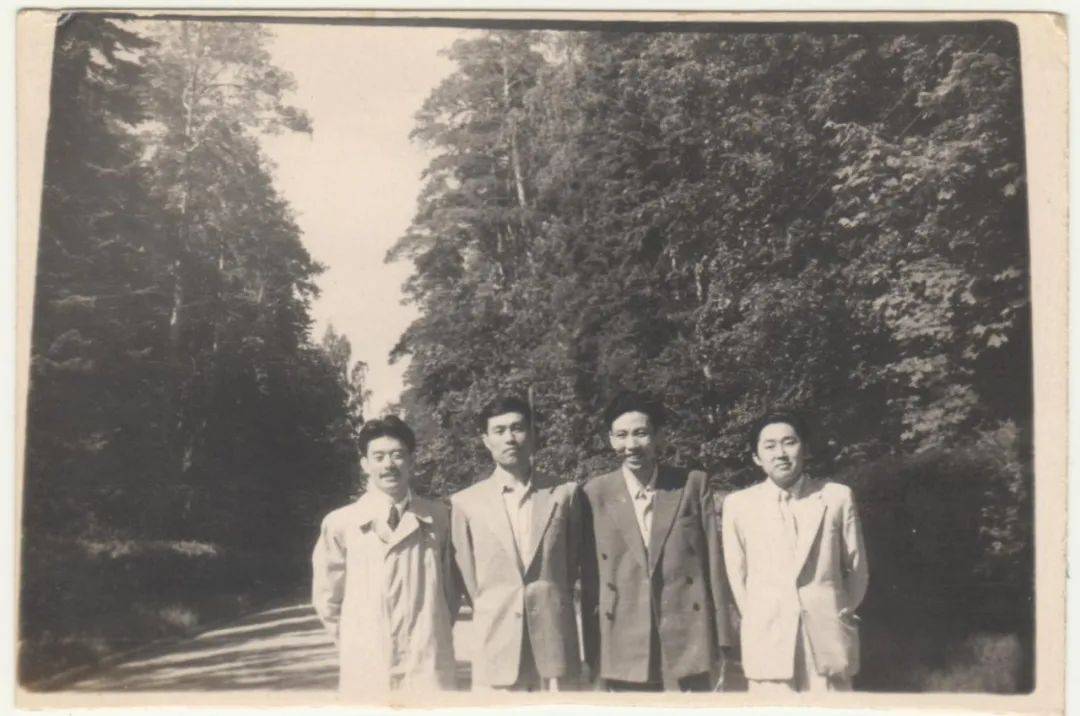

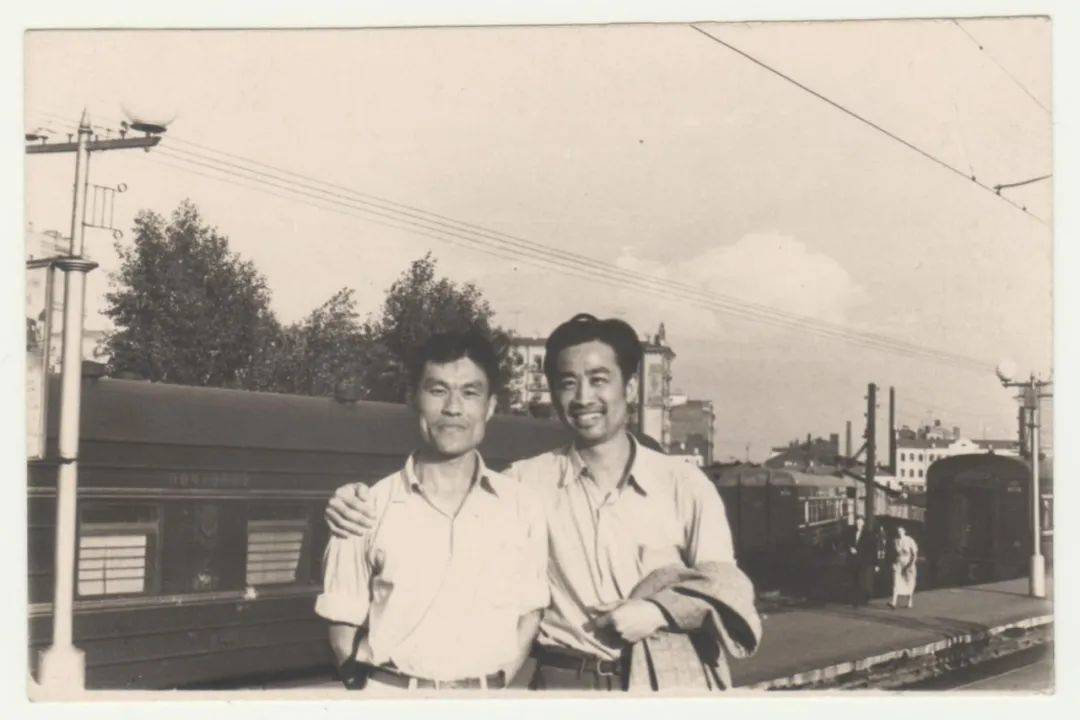

1958年6月在莫斯科近郊(阿拉汉克斯基-是托尔斯泰故居,左二为张嗣瀛,右一为清华大学中科院院士黄克智)

1958年7月,在莫斯科河畔(左三为原南开大学党委副书记胡国定,当时为中共苏联党支部书记)

在莫斯科大学教授、苏联科学院通讯院士N. G.契塔耶夫(Chetaev)的指导下,张嗣瀛做出了一批科研成果,他的努力与天分赢得了导师的欣赏、信任和重视,进修期满前,他向这位来自中国的青年科学家发出了挽留的邀请。

“科学家都是有良知的,人这一辈子要取之社会,回报社会。”1959年夏末,带着这份坚定和执着,张嗣瀛与赴苏进修的同事如期回国。

张嗣瀛离开苏联回国

1984年10月1日,天安门广场,建国35周年阅兵仪式,这是新中国成立以来规模最大、装备最新、机械化程度最高的一次阅兵仪式。“红箭-73”作为我军新一代单兵反坦克武器,威风凛凛地行进在受阅方队中,接受党和人民的检阅。看到“红箭-73”,年届六旬的张嗣瀛热泪盈眶、激动无比。

这一刻,距离张嗣瀛进入“红箭-73”项目攻关组,已经整整过去了10年。那段艰苦卓绝的岁月,在张嗣瀛的记忆中都是闪亮的日子。潜心解决“红箭-73”反坦克导弹因控制指令交叉耦合而不能中靶的关键问题,张嗣瀛付出了常人难以想象的艰辛与汗水。废寝忘食,全年无休,张嗣瀛带领团队夜以继日地攻克一个又一个技术难点,在国家靶场进行的正式打靶演习中,三千米远移动坦克靶十发九中,成绩令人振奋不已。1979年,“红箭-73”反坦克导弹定型并批量装备部队,填补了中国反坦克导弹装备的空白。“红箭-73”导弹的研究成功, 极大地推动了我国国防现代化建设, 大大增强了我国的国防力量。

1978年3月18日,全国科学大会在人民大会堂隆重召开,张嗣瀛荣获了“作出突出贡献的科技工作者奖”称号。

02

领跑是科研的最美姿态

始终把国家利益放在首位,以服务国家重大战略和经济社会发展需求为目标,想国家之所想、急国家之所急。张嗣瀛总是充满了科研紧迫感。

经过最优控制问题和对实际军工项目的研究与实践,张嗣瀛看到了一个更为广阔的研究方向——微分对策问题的研究。

微分对策研究是20世纪60年代美、苏军备竞赛军事理论研究的热点。对策理论零基础、国内文献零存储,张嗣瀛科研转向的背后是他领跑科研、科技强军的毅力与决心。在研究中他创造性地提出一系列新概念、新方法,形成了完整的新体系。

如何将科研成果转化为军事战斗力?张嗣瀛与八机部、四机部、航天部等单位建立了协作项目,进行“飞行最优制导律”等实际问题的研究,得出了可指导实际应用的结果。

1987年张嗣瀛出版了《微分对策》一书,这是国内唯一一本关于微分对策理论的专著。当今世界最系统、最完备的大型学术性数学工具书《数学辞海》中收录的有关微分对策的30余个词条均出自《微分对策》一书。同年,张嗣瀛因其开展的“微分对策及定性极值原理的研究”荣获了国家自然科学三等奖和国家教委科技进步一等奖。

成绩的背后,张嗣瀛想的是更远的未来:“必须有原创性的东西,得提出方向来让别人跟着你走才行。”

20世纪90年代初,密切关注学术研究领域新动向的张嗣瀛又开辟了一个全新的研究方向——复杂系统的研究。

复杂性科学是一门崭新的科学,张嗣瀛以复杂控制系统的对称性及相似性结构为主攻方向,带领团队开始攻坚战。至20世纪末,这一研究方向取得了重要进展,不到10年间,团队在国内外期刊及重要国际学术会议发表论文百余篇。1995年“复杂控制系统对称性及相似性结构的研究”荣获国家教委科技进步奖一等奖。

1997年,张嗣瀛因在控制科学与系统科学领域的突出贡献当选为中国科学院院士。

03

行者恒远丹心随

滋兰树惠满庭芳

“我对东北大学是有极深感情的。从东北工学院成立,我就在这里任教。我很骄傲,我是一名东大人。”这是张嗣瀛的东大情缘。

1957年,在钱学森、周培源等著名科学家的倡议和推动下,中国力学会成立了。张嗣瀛将自己的第一个研究结果写成论文,投稿力学会议并被大会接收。

1957年2月,中国第一届力学会议在北京召开,张嗣瀛宣读完论文后,突发奇想地提出:“包络把稳定区域包起来以后可能这就是一个最优的。”这时,坐在台下的力学学会理事长钱学森问道:“你这个最优是什么概念?什么叫最优?学术问题是非常严谨的,必须严格定义。”正是钱学森的这次发问,促使张嗣瀛对最优控制理论产生了浓厚的探索欲望。

在控制学科的长期教学与科研实践中,张嗣瀛敏锐地发现学科建设是高校发展不变的主题:“学科建设是关键,重点是提高学科实力,打造学科高地,要做好规划、突出重点,使部分学科在较短时间内能够走在全国前列。”

“他创办了这个学科,又培养了好多代人。张老师一直影响着控制学科发展的进程。”谈到张嗣瀛对控制学科的贡献时,东北大学信息科学与工程学院杨光红教授如是说。

1985年,作为中国自动化学会常务理事的张嗣瀛在北京主持筹办了国际自动控制联合会(IFAC)的“建模、决策与对策(MDG)国际学术会议”,并任国家组织委员会主席。

第二年,张嗣瀛主持创办了自动化学科领域的综合性学术刊物《控制与决策》,并亲自出任主编。这是当时国内控制界仅有的四大学术刊物之一,对国内控制领域的学术研究工作起到了不可低估的推动作用。

1988年秋,张嗣瀛提出主办全国性大型学术会议“中国控制与决策会议”。从1989年开始每年一次,控制界专家学者齐聚一堂,交流学术思想,开风气之先,领时代之新。2007年,年会实现与国际接轨,所有论文均进入IEEE Xplore Database,并被EI检索。2018年6月9日,第30届中国控制与决策会议在沈阳召开,九秩高龄的张嗣瀛到会致辞,细数了年会三十年的发展历程,如歌的岁月承载的就是张嗣瀛行者恒远、滋兰树蕙的皓首丹心。

04

丹心育桃李

韶华铸师魂

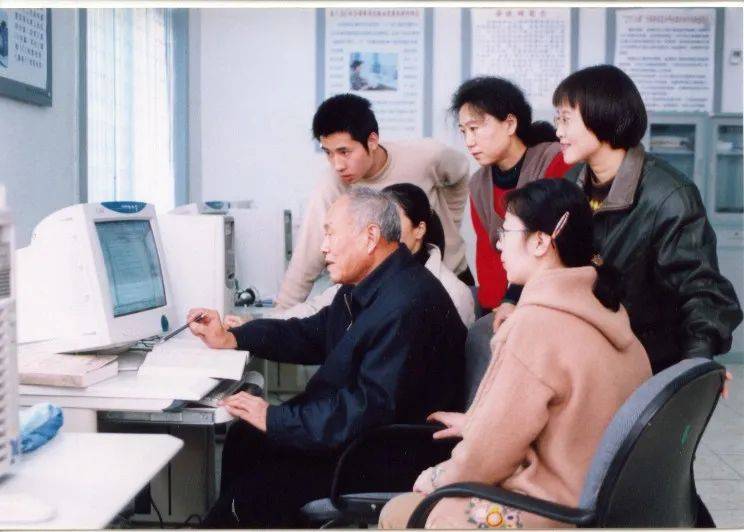

作为教育和科技工作者,张嗣瀛思考更多的是如何能培养出科技创新能力更强的人才。1961年,张嗣瀛将在苏联进修时的讨论班形式引入教研室,成立了东北工学院第一个个人发起、不受行政干预的科研活动组织——学术讨论班。

“张老师每周三主持学术讨论班,初期开学术讨论班的目的就是给大家普及一些科研相关知识。”逐字逐句的翻译、深入浅出的批注、精准细致的画图,工工整整的抄写,井元伟收藏了两本泛黄的厚厚笔记,那是1961—1963年间张嗣瀛为了能够方便讨论班同事阅读文献、了解运动稳定性基本理论而翻译注释的苏联导师契塔耶夫的书籍译稿和备课笔记。

如今的信息学馆214室,每年有300多场学术讨论班在这里举行。传承60余年的学术传统,促进了学术队伍的发展,一大批科研骨干和学术精英迅速成长起来。回想起先生对自己的教育和影响,学生们印象最深刻的莫过于他春风化雨的教诲和无微不至的关怀。

1984年7月,井元伟硕士毕业后留校任教。张嗣瀛同他进行了一次语重心长的谈话。“张老师告诫我,人,是要有一点精神的。要么就不干,干就干得好,要么就不做,做则取最优。”井元伟回忆道。

一片丹心育桃李,张嗣瀛以“为祖国培养人才”为己任,从教70余年,培养出100余位博士、硕士研究生,先生所想均是国家需求,弟子们自然厚植家国情怀。如今,活跃在自动控制领域的张门弟子,许多已成长为国家“杰青”、学术带头人。

“我做了一辈子教书匠,我很满足,我的学生们正直、朴素、勤奋,兢兢业业、踏实勤恳地在工作岗位上奉献付出,他们的成长成功是对我最好的回馈。”张嗣瀛发自内心地感慨。

这,就是师者质朴的幸福与满足。这,就是学者无私的奉献与付出。这种燃烧自己、至诚报国的爱国情怀,温暖当下,烛照未来。

人物档案

张嗣瀛(1925—2019),自动控制专家。1948年毕业于武汉大学机械系。东北大学自动控制系教授、自动化研究所所长。1997年当选为中国科学院院士。

早期从事运动稳定性及最优控制的研究,其中包括新型的有限时间区间稳定性。曾参加反坦克导弹的研制,解决了控制系统的关键问题,取得突出实效。在微分对策的研究中,提出并论证了定性微分对策的极值性质,给出了定性极大值原理,使定量、定性两类问题都统一在极值原理的基础上,形成新体系,并给出一系列应用。在主从对策的研究中,提出惩罚量等新概念及定量计算。提出复杂控制系统对称性及相似性结构研究的新方向。对非线性系统、组合大系统进行了广泛研究,得到系统的规律,即这类结构可使系统降维、分解、化简,并得到简化的控制规律。

文字 | 姚艾君 井元伟 刘颖慧 张蕾

编辑 | 毕淳越

责编 | 白一含 蔡晓淇