清华毕业学厨,“本升专”回炉…一大批名校生正在下沉自救

邮箱:tbeducation@daznet.cn

文丨Alice 编丨KK

近年来,关于“名校生就业难”的讨论频频登上热搜。从北大毕业生做饭堂阿姨,到985硕博入职县城中学。

这种高开低走的现实,正冲击着一代人对高等教育的预期。

“学历贬值”本就引起了不少讨论,那么这一代中国年轻人面对日趋残酷的就业市场,能做什么?又做了哪些改变?

清华硕士自费学厨,

名校高学历纷纷“下沉自救”

就业一年难过一年,不是空穴来风。

根据人力资源和社会保障部公布的数据, 今年全国高校毕业生总规模达到1222万人,较2024年新增43万人,数量再创历史新高。

根据智联招聘《大学生就业力调研报告》的数据,2024年的1179万毕业生就业率为55.5% ,也就是说2024年应届生有近一半人还在待业,马上又有1222万新的毕业生进入人才市场。

毕业生数量的持续膨胀,将本就紧张的就业市场进一步推向饱和。

与之相对的,是逐渐“哑火”的考研和持续升温的公考热潮。

2025年研究生考试报名人数下降至388万,比去年减少了50万人,显示出年轻人逐渐放弃通过考研逃避就业的路径。

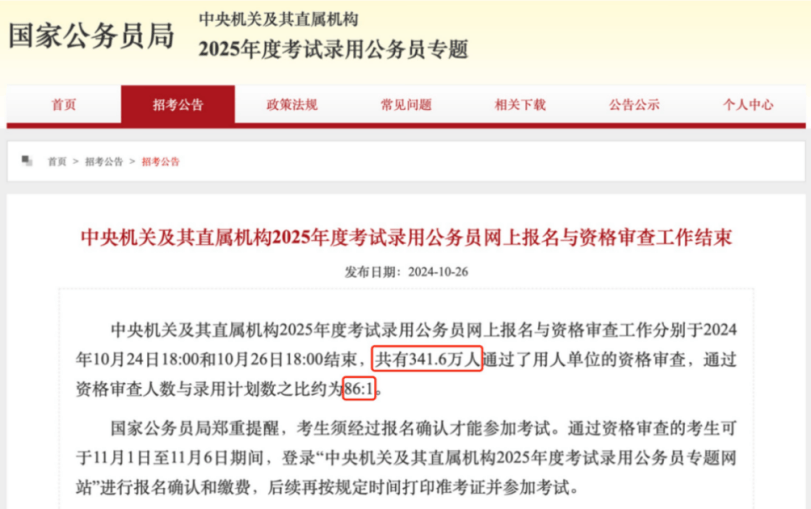

而国家公务员考试报名人数却达到341.6万人,再度刷新纪录。

这种冰火两重天的就业形势背后,映射出青年人对稳定岗位的强烈渴望和对就业市场的深深焦虑。

前段时间,双一流高校云南大学发布的2025届研究生初次就业数据引发广泛热议。2025届约5600名研究生中,只有1188人落实了就业去向,初次就业率只有21.21%。

其中表现最好的是软件学院,就业率为53.47%,而云南大学唯二的双一流学科民族学、生态学就业率不足10%,后者更是低至3.83%。

面对岗位缩减与行业收缩,不少高学历毕业生也开始自救,主动或被动地“下沉就业”。

有报道称,一位清华土木硕士失业后,自费6000元去蓝翔学厨;甚至,曾经被誉为“最难考”的清华姚班的一名硕士毕业生,被爆出在华为担任外包人员。

还有本科毕业进行“本升专”的主动降维。

郑州铁路职业技术学院发布2025年单独考试招生章程,有部分专业计划面向本科毕业生招生135人,毕业后发放专科毕业证。

清北博士回流到基层,更是屡见不鲜。

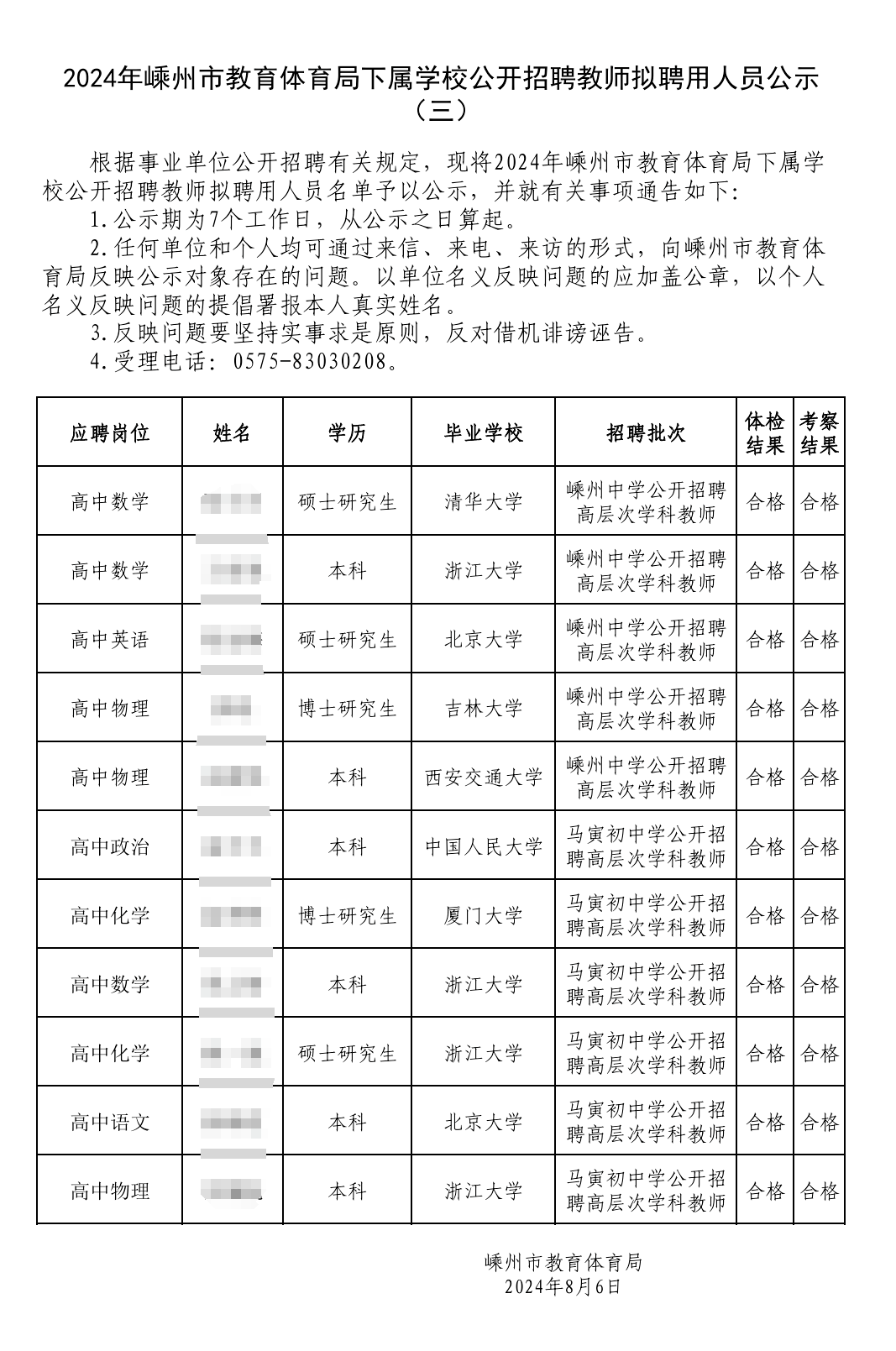

浙江绍兴嵊州市教育体育局发布《2024年嵊州市教育体育局下属学校公开招聘教师拟聘用人员公示》,公示名单中不乏来自清华大学、北京大学、浙江大学、厦门大学等顶尖大学的硕士、博士。

在时代浪潮下,适应就业市场变化,“下沉就业”,将成为高校毕业生不得不面对的现实。

何时才能走出“就业难”的历史周期?

学历贬值背后,是一个复杂的社会问题。

表面上看,是大学扩招和就业岗位数量不匹配的问题,实际上是经济周期与人口结构长期演化下的结果。

如果将目光转向其他国家,就会发现,学历的社会溢价从来都不是线性的,而是周期性波动,最终趋于均值的过程。

早在上世纪60至70年代,美国大学教育迅速普及,每年大学入学率超过50%。短期内劳动力的素质提升,推动了经济增长,也带来了教育通胀与学历过剩。

进入70年代,美国的石油危机、经济滞胀与社会政治动荡交织,使得大学生就业形势恶化。

后来,随着经济复苏,美国再度回归学历型社会。等到1985年,文凭价值显著提升,大学毕业生的平均收入是高中学历的两倍。

如今伴随2008年的金融危机和2020年疫情冲击,美国再次迎来学历贬值。去年美国的大学入学率下跌至63%左右,重新回到30年前的水平。

随着高等教育的普及,全球学历贬值现象逐渐显现。经济泡沫破裂后,日本也经历了疯狂的学历贬值;英国学历贬值出现专业分化,人文社科受影响较大,理工医学比较坚挺。

《文凭社会》书中,就把“学历贬值”的周期概括为:

(1)随着越来越多的人获得更高的学位,工作职位对教育水平的要求也在水涨船高;

(2)当越来越多的人获得某一教育文凭或学位时,文凭在求职过程中的含金量越来越低。

学历增值或贬值,也和经济周期有相关性。 一般认为,经济处于高速增长时期阶段,社会意识形态比较容易出现学历型社会;经济处于停止增长时期,学历型社会将开始瓦解,学历将出现快速贬值。

当然,学历贬值并不会永远持续下去,它本身也是一轮轮周期。或许我们也要经历一代人的发展,才能迎来就业的拐点。

大变革时代,

更要打破“高学历诅咒”

在下沉就业和学历贬值的浪潮中,也出现了一个新的现象。

我们会看到,一些名校、高学历的学生,开始以另一种方式,挖掘全新的发展路径。

前不久,一篇关于985学霸女生转行做中餐厨师的报道,引发大家讨论。

95后女生崔迪,毕业于同济大学风景园林专业、后又去瑞士读了酒店管理专业,毕业后却毅然投身到了自己热爱的中餐厨师行业。

虽然起薪只有5500元,在外界看来,她这纯属于“学历浪费”,她却没有后悔过。

2023年8月,崔迪参加厨师竞技真人秀《主厨的荣耀》

她相信,天下没有白读的书。

“大学里,我学到的设计思维,我提升的能力,是很大程度上让我区别于其他出事的地方。所以我一直觉得,如果你的人生是你努力走过来的,那么每一步都不会白费的。”

进入由男性统治的中餐后厨后,她将所学的园林设计思路,融入菜肴,对不同菜系、食材进行融合创新。如今,她是上海两家热门餐厅的主厨。

未来她还会开设自己的店,希望有朝一日将中餐的技艺带给世界,走出一条自己的路。

不过,现在还有一种现象值得关注, 那就是高学历名校毕业生对就业怀有更高的期待,以及心有不甘,反而不能放手一博,导致陷入“高学历诅咒”。

知乎上关于“研究生退学”的话题已有3.2万条讨论,豆瓣里超过一半的崩溃帖来自985/211背景。

这些数字背后,是越来越多年轻人读了这么多年书,却仍为找不到生活意义,陷入痛苦中被反复拉扯。

他们的崩溃,不是能力不够,而是被困在不能失败、不能偏离常轨的社会剧本里。

真正的“高学历诅咒”并不是来自知识本身,而是将学历视为唯一价值标签时所引起的内耗。

而那些看似背离轨道的选择,正是一种破除诅咒的尝试。

未来,想要打破高学历诅咒,或许我们还需要更多心态和思维上的准备:

首先,打破唯学历论的路径依赖,探索多元成才的可能。

单一的教育轨道难以承载一个多元社会的需求。

不必将大学文凭视为成功的唯一通道,职业教育、技能培训、创业实践等路径同样能够重新构建起教育与工作的桥梁。

随着新经济、新消费的崛起,“会玩”也在成为生产力。网红经济、自媒体博主、潮玩国风、AI和机器人、以及各种文旅产业、二次元文化,都在给有一技之长的年轻人,发现商机、创造价值的可能。

其次,要意识到文凭本身已不再是价值的终点,而是价值的起点。

相比文凭,一个人的自学能力、解决问题的经验,以及可迁移的素养,变得越来越重要。

有人说,在这个时代,“好好学习”的意义,并不在于获得多么高的学历和文凭,而是为了有基础的知识储备,培养自学的能力,以及通过不同学科训练逻辑推理、思辨、批判性思维等能力,滋养审美、健全人格等等。

而在“好好学习”之外,如果一个孩子有自己喜欢折腾的领域,哪怕看上去是瞎捣鼓,和“学习”不沾边,它也一样有可能成为能力培养的载体。

最后,教育不是一次性的筛选,而是持续性的长远投资。

在学历均值回归的周期里,那些能够持续学习、不断升级自我认知与能力结构的人,才是最终跨越周期的人。

我们今天看待教育的视角,不能仅仅有“筛选”这一个维度。

哪怕暂时没有找到自己的兴趣和天赋,教育至少也要为孩子保留一个健康的人格、一个幸福的童年,那才是未来一切可能性的基石。

在就业困难的当下,我们正站在一个新周期、大变革的开端,文凭的光环正在褪去,但教育的真正价值,必将回归。

参考资料:

(上下滑动浏览)

1.AI is ‘breaking’ entry-level jobs that Gen Z workers need to launch careers, LinkedIn exec warns;Fortune

2.Something Alarming Is Happening to the Job Market;The Atlantic

3.《中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员网上报名与资格审查工作结束》;国家公务员网

4.《云南大学2025届毕业生初庆毕业去向落实率》;云南大学

5.《大学生就业力调研报告》;智联招聘

6.《2023年大学生职场风向标金融业大学生就业趋势报告》;智联校园

7.《热点|多名清北毕业生入职县级中学?当地教体局:已入职,可领大额补贴和奖金》;中国青年报

8.《中大哲学硕博生的「吗喽烤肠实验」》;极昼工作室

9.《985学霸转行做厨师:月薪5k,从不后悔》;一条