“我不是北大亲生的”,学生晒出2张录取对比图,控诉北大偏心

“母校”为啥能叫“母校”呢?有大学生调侃,因为有些学校真的就像“亲妈”一样对学生好,从衣食住行到学习方面的大小事宜,每一处细节都体现了用心。

而正是因为有了这些用心爱学生的“母校”,才能让大学生在第一次离开父母、第一次住校、甚至是第一次异地求学后感到无尽的温暖。

但也不是所有学校都能这样事无巨细的照顾学生的感受,但真正让学生们感到不平等的,不是学校不用心,而是学校区别对待,那种感觉就仿佛“母校”成了“继母”,而自己因为不是母校“亲生”的而感受到了深深的委屈和不公。

北大学生晒出两张录取对比图,控诉北大偏心:自己不是亲生的!

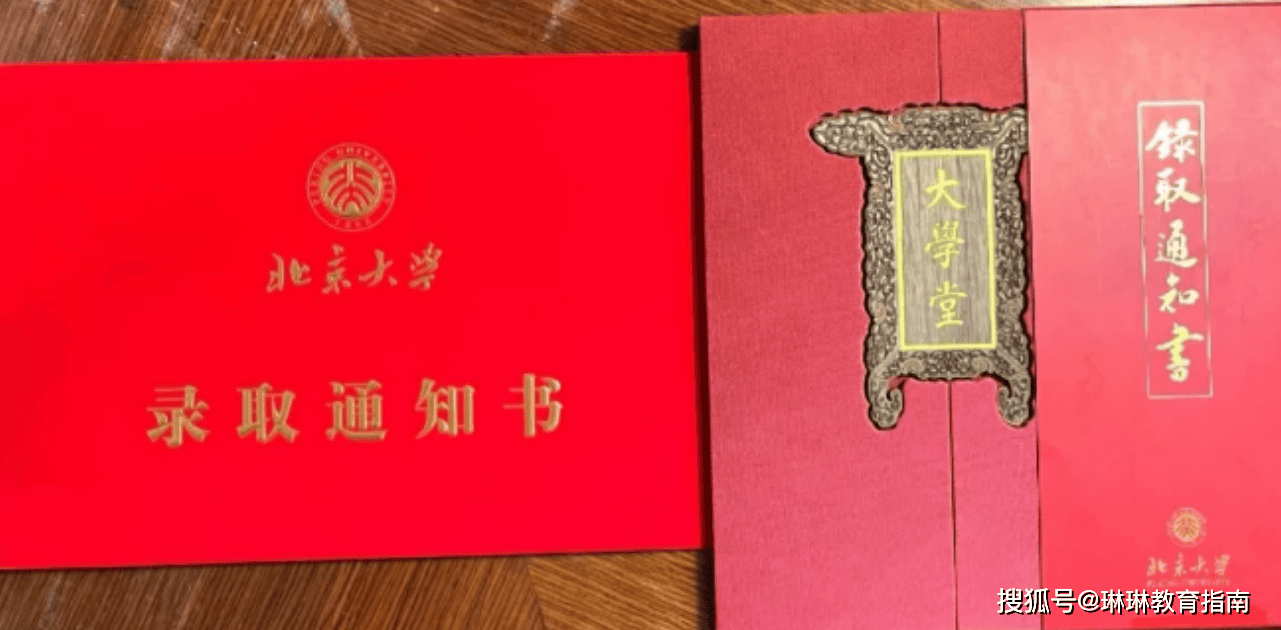

一位同学在网上晒出了自己的北大录取通知书,考入顶尖学府本该是值得喜悦的事情,更令人羡慕的是,这样高含金量的录取通知书,女同学还有两张,本科和研究生都考入北大的她,对北大有着极其深厚的情愫。

可当女孩收到研究生录取通知书后,她的心情很复杂,为了解答内心的困惑,她果断找出了自己本科阶段收到了北大录取通知书,并且拍下了这两张对比图。

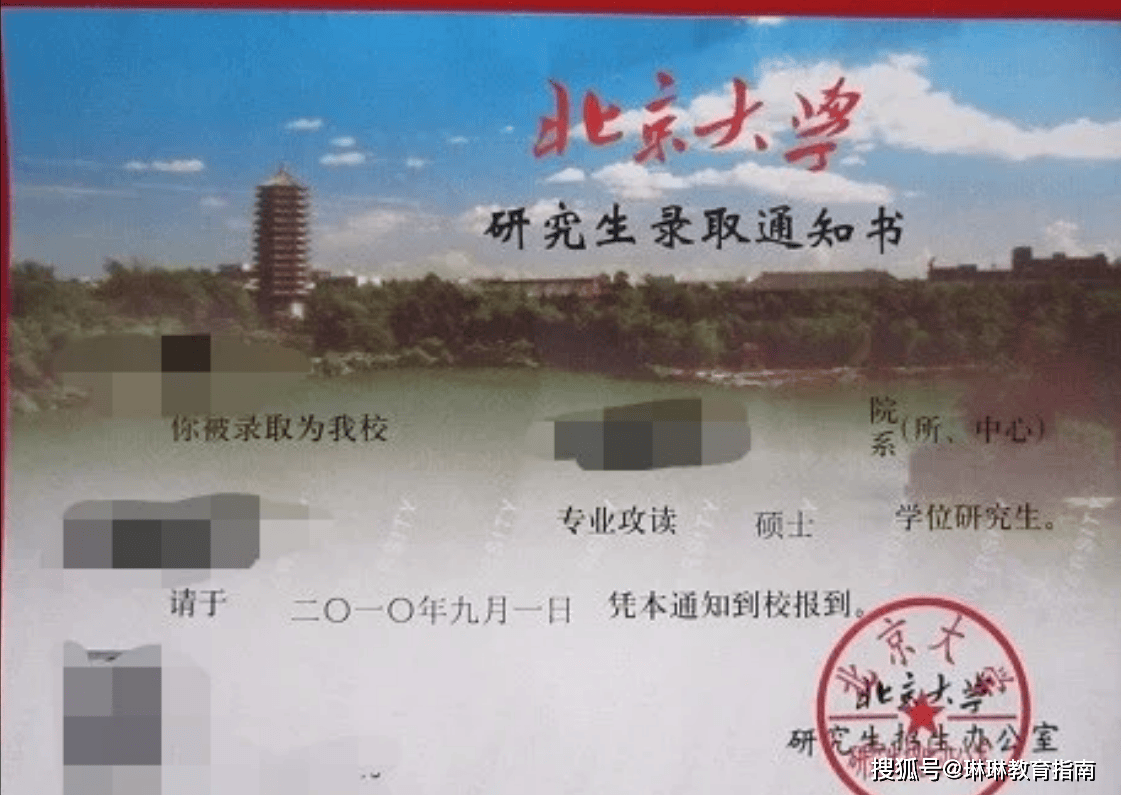

同样是北大的录取通知书,这两张通知书在质感和设计上存在明显差异。本科录取通知书精美大气,有“大学堂”字样的牌匾式设计,打开后给人强烈的仪式感;而研究生录取通知书则过于简陋,就连纸质看起来都比本科阶段的廉价。

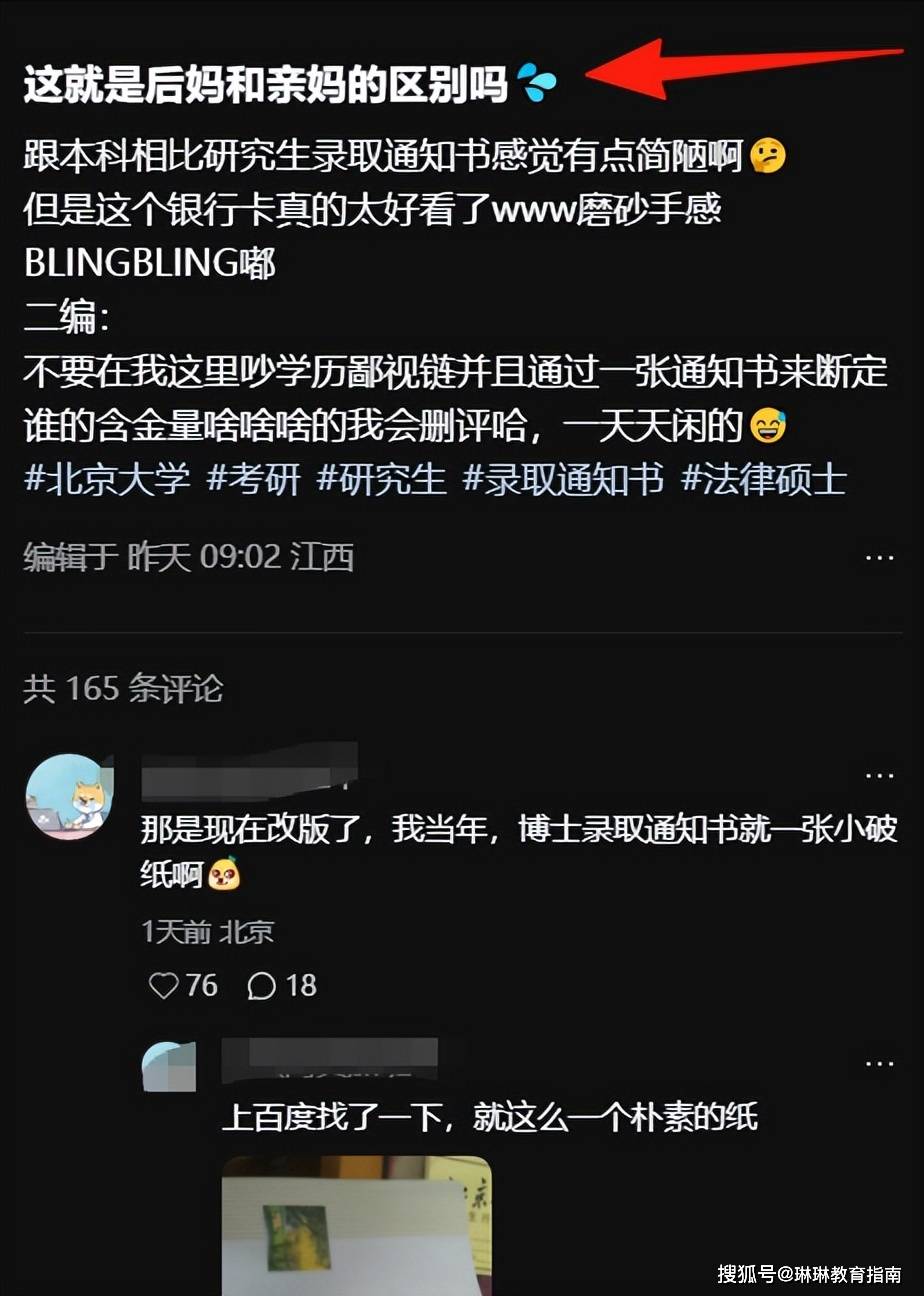

强烈的对比让女同学忍不住控诉北大的偏心,她还调侃:本科阶段北大像“亲妈”一样,而到了研究生阶段“亲妈”突然变成了“后妈”,一下子从亲生孩子变成了不是北大亲生的,这种落差感可想而知。

女同学的吐槽让评论区的不少网友都感同身受,不仅是录取通知书,本科生与研究生待遇差异远比想象中的还多,而且普遍存在。

从迎新活动、奖学金设置到学校资源分配,本科生总是能享受到更多优待,多数高校对新入学的本科生格外重视,给予丰富的欢迎礼品和隆重的迎新仪式,开学季学长学姐们会给新生准备各种礼物,学校也会投入大量资源确保本科新生顺利适应大学生活。

而反观研究生入学,不仅典礼没有本科新生隆重,就连活动也远不如本科迎新丰富,同样是新生,这差距也太大了。

无论是哪个阶段的学生,都理应得到学校一视同仁的尊重

有北大校友分享了自己2010年收到的北大研究生录取通知书,甚至比现在更简陋,而博士阶段的录取通知曾经只是一张容易丢失的纸条,学历越高、被重视程度反而越低了。

有网友猜测,或许是因为学校觉得,随着年龄的增长,研究生们不再需要那么强烈的仪式感,相反他们真正需要的是重实质性内容,比如学术资源和导师关注度;也可能是学校觉得,研究生对于学校的归属感总归不如本科生那么容易建立。

但这也不是学校可以区别对待的理由,研究生固然需要实质性的学术资源和教育成长,但这也并不意味着他们不需要学校的仪式感,仪式感带来的不仅仅是被重视的感觉,更能带来学生对一所学校的认可和归属。

无论是本科生还是研究生,学生只要来到了这所学校,就都是靠着各自的努力好不容易考进来的,就理应得到学校的重视和尊重,哪怕不能做到让所有的学生都拥有同等水平的仪式感,也至少要做到一视同仁。

差异化的待遇会引发学生的负面情绪,特别是那些对校园文化和仪式感有强烈需求的学生。对于高校教育工作者来说,如何在资源有限的情况下,去平衡不同群体的需求,是教育管理者们在当下发展中值得思考的难题。

今日话题:你如何看待这件事呢?

(所有图片均来源于网络,如有侵权,请联系删除)