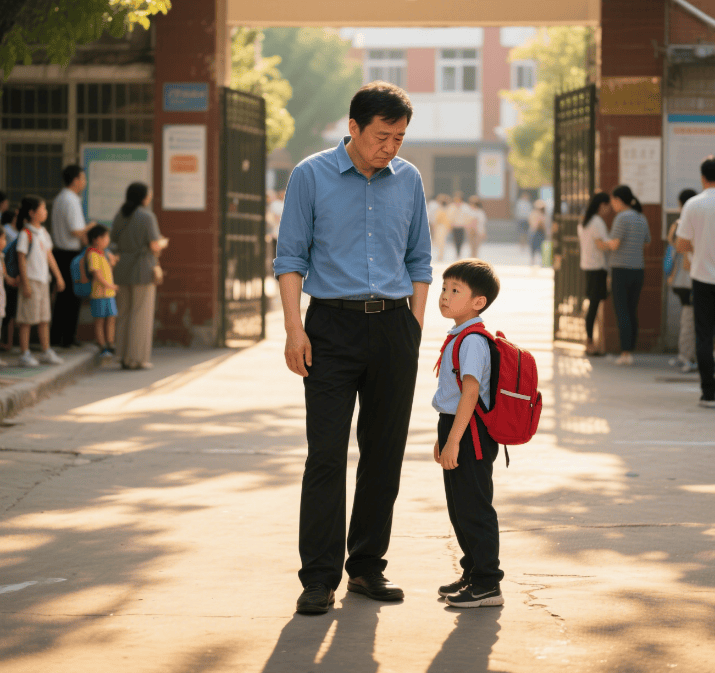

什么叫对孩子的降低预期?

1.幼儿园:清华北大

2.一年级:985

3.二年级:211

4.六年级:一本也行

5.初一:二本也可以

6.初三:能考上高中也行

7.高中:不犯法就行

8.大学:性取向正常就行

9.到了社会上:能活着就行

10.进入婚姻:他们小夫妻不吵架,不啃老就万事 OK

11.有了孙辈:孩子只要健康,不傻,丑点就丑点,笨点就笨点吧

“对孩子的降低预期” 是一种在家长群体中较为常见的心态变化现象,指家长对孩子成长各阶段的目标期待随着现实情况逐渐调整、从高到低回落的过程。你提到的列表形象地呈现了这一过程,本质上反映了家长在面对教育现实、孩子成长规律时的心态转变,背后蕴含着多重社会、家庭和教育层面的因素。以下从现象解析、背后原因、理性看待三个维度展开分析:

一、“降低预期” 现象的本质:从 “理想预设” 到 “现实接纳” 的妥协1. 预期变化的核心轨迹

- 起点:基于社会规训的 “顶配期待”

幼儿园阶段 “清华北大” 的预期,本质是社会对 “成功教育” 的标准化定义(如名校 = 人生赢家)在家长心中的投射,此时家长容易受 “不能输在起跑线” 的焦虑驱动,将名校、高分等外部标签等同于孩子的未来价值。

- 过程:被现实 “打脸” 后的逐步退让

从小学到中学,随着孩子学业压力增大、个体差异显现(如学习能力、兴趣点不同),家长逐渐发现 “理想期待” 与孩子实际表现的差距,于是期待从 “985/211” 降级到 “考上高中”,这一过程伴随着对孩子 “普通化” 的认知接纳。

- 终点:回归生存与情感本质的底线期待

成年后 “能活着就行”“不啃老就好” 的期待,实则是家长在经历长期社会压力后,将目标从 “卓越” 转向 “健康生存”“人格独立”,反映了对教育本质的反思 —— 比起 “成功”,更希望孩子拥有安稳的生活状态。

列表中预期的断崖式下跌,本质是家长对 “教育内卷”“社会竞争残酷性” 的被动回应。例如:

当孩子在小学阶段无法维持 “学霸” 地位时,家长可能意识到 “名校路径” 并非适合所有人;

进入社会后,家长更关注孩子在高压环境下的心理韧性,而非世俗意义上的 “成功”,这是对 “唯分数论”“唯名校论” 的一种隐性反抗。

- 幼儿园到高中:层层筛选下的期待崩塌

以高考为例,2023 年全国本科录取率约 43%,985/211 院校录取率不足 5%,当家长意识到孩子在激烈竞争中难以跻身头部,期待自然从 “顶尖” 滑落至 “达标”。

- 案例类比

如同家长最初期待孩子是 “竞赛冠军”,后来发现孩子只是 “中等生”,于是目标调整为 “不挂科”,这是对教育资源分配不均、竞争激烈的无奈妥协。

幼儿阶段家长容易陷入 “自家孩子最优秀” 的滤镜,而随着孩子成长,家长逐渐发现:

孩子可能在学业上缺乏优势,但在艺术、社交、动手能力等方面有特长;

孩子的性格特质(如内向、敏感)可能不适合高压竞争环境,强行追求高目标反而导致心理问题。

- 举例

曾有家长期待孩子成为 “奥数天才”,但发现孩子对植物学兴趣浓厚,最终支持其学习园艺专业,这是从 “社会标准” 转向 “孩子天性” 的认知转变。

当家长目睹社会中 “高学历低就业”“内卷导致 burnout” 等现象时,会本能地调整对孩子的期待 —— 比起 “考上名校但心理崩溃”,更希望孩子 “平凡但安稳”。

列表中 “不犯法”“性取向正常” 等期待,本质是家长对孩子 “社会适应性” 的底线要求,反映了对 “人格健全” 的重视超过 “世俗成功”。

- 避免过度焦虑对孩子的伤害

若家长始终维持 “清华北大” 的高期待,可能导致孩子长期处于高压状态,引发厌学、抑郁等问题。适当降低预期,本质是对孩子 “心理健康” 的优先考量。

- 尊重孩子的生命节奏

教育的本质是帮助孩子成为 “最好的自己”,而非 “别人眼中的成功模板”。例如,允许孩子选择二本院校但追求热爱的专业,比强迫其挤进名校却学不喜欢的专业更有意义。

- 误区 1:用 “降低预期” 掩盖 “懒得管教”

部分家长可能因教育挫败感而彻底放弃对孩子的引导,从 “要求 985” 直接变成 “只要不犯法就行”,忽略了孩子在学习习惯、品德培养上仍需要适度引导。

- 误区 2:将 “世俗标准” 的降低等同于 “无目标放任”

合理的期待应基于孩子的能力和兴趣,而非简单 “躺平”。例如,孩子对编程有热情,家长可支持其深耕技术,而非以 “反正考不上名校就随便学学” 的心态放任。

- 原则 1:以 “孩子的成长需求” 为核心,而非 “家长的面子”

例如:孩子数学成绩中等,但喜欢写作,家长可将期待从 “数学考满分” 调整为 “通过写作表达自我”,并提供阅读、写作课程支持。

- 原则 2:设定 “弹性目标”,而非 “非黑即白”

高期待:考上重点大学;

中期待:找到适合自己的专业;

低期待:保持学习热情,不放弃自我成长。

这种分层目标能让家长在孩子不同状态下灵活调整,避免因单一目标未达成而彻底失望。

- 原则 3:将 “期待” 转化为 “支持”

与其纠结 “孩子能不能上清华”,不如思考 “如何帮助孩子找到热爱的方向”。例如:

幼儿园阶段:培养好奇心和探索欲,而非提前学习小学知识;

青春期:关注孩子的社交需求和心理状态,而非仅盯着分数。

家长对孩子期待的变化,本质是一场从 “追求社会定义的成功” 到 “接纳孩子独特性” 的修行。真正健康的教育,不是一味降低期待,也不是固执坚守高目标,而是在观察孩子天性的基础上,与孩子共同设定 “踮脚可及” 的目标,让期待成为孩子成长的助力,而非枷锁。毕竟,比起 “考上哪所大学”“赚多少钱”,孩子能否在人生中找到热爱、保持善良、拥有面对挫折的勇气,才是教育的终极意义。

你对这个现象有什么感受?欢迎在评论区分享你的观点~