“我妈连1w块都拿不出来!”热搜上上万暑假账单,刺痛多少父母?

高考结束了,家长就能轻松了吗?答案可能恰恰相反。

过去一个月,家长们在送考、查分、填志愿中忙得脚不沾地,如今高考尘埃落定,暑假正式开启,然而真正考验家庭教育智慧的阶段才刚刚开始。特别是对于刚刚经历高考的家庭来说,这个暑假,是“放松”的时间,更是“成长”的关键期。

“我妈连1万都拿不出来”背后的争议:孩子该不该被宠着?

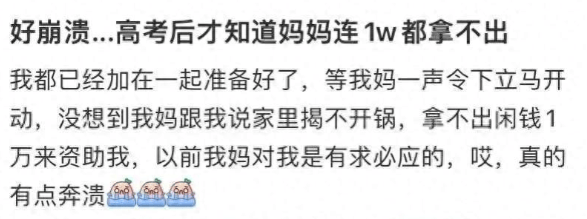

不久前,一个名为《好崩溃……高考后才知道妈妈连1w块都拿不出来》的帖子冲上热搜。一位刚高考完的学生列出了一份"大学装备清单",包括新手机、新电脑、护肤品和旅行计划。他原以为妈妈会像高考前那样毫不犹豫地支持,结果被婉拒。

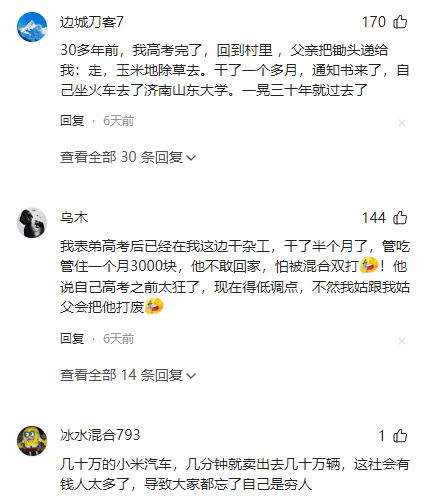

这个贴子在网上迅速引发热议。有人批评孩子不懂事,也有人认为高考完奖励一番理所应当。

但这其实反映的是一个现实问题——在2025年的今天,高考后的消费鸿沟正越来越明显。对于经济宽裕的家庭,这样的开销不过是小事一桩;但对于普通家庭而言,一万块是几个月的工资,甚至是多年的积蓄。

那么,问题来了:在这个暑假,家长到底该怎么引导孩子?

一、重新定义“高考后的假期”:不仅仅是放松,更是转型期

高考后这个暑假和以往的寒暑假完全不同。它不仅是释放压力的时间,更是从学生身份向大学新生过渡的关键阶段。

如果只是吃喝玩乐、睡觉刷剧,不仅浪费了宝贵时间,还可能让孩子在进入大学前失去自我管理的能力。而一个有方向、有节奏、有规划的暑假,往往能让孩子提前建立起对未来生活的期待和适应力。

二、引导消费观:不盲从、不攀比、不透支

“别人都买了,我也得有。”这句高考后最常听到的话,其实是“消费焦虑”的真实写照。

家长要做的不是全盘否定,也不是一味满足,而是和孩子坐下来,认真分析那张“大学购物清单”:哪些是必需品,哪些是可选项,哪些纯粹是“人有我也要有”。

顺便让孩子了解一下家里的经济状况,也可以让他们参与家庭账本记录,甚至规定预算限额,让孩子感受到“消费”与“付出”之间的平衡。

在这个阶段建立起理性消费的意识,将影响他们未来十年的金钱观。

三、从“考生”变“新人”:利用假期建立生活能力

大学是离家生活的开始。如果孩子连洗衣做饭都不会、不会整理床铺、不知道生活用品从哪买,那么进入大学后,适应困难只是早晚的问题。

这个假期,是锻炼生活能力最自然的时期。家长可以从简单的事情入手,比如学会做三顿家常饭、学会使用洗衣机、掌握网购基本流程、了解地铁和公交路线图……这些看起来琐碎的小事,其实就是未来生活的底色。

更进一步,还可以鼓励孩子做些兼职、参加社区志愿服务、甚至参与短期实习,哪怕是去咖啡店当服务员,也比宅在家强。

四、主动建立大学过渡期的“学业与职业预热”

高考结束了,学习不能停。不是说要继续刷题,而是要把精力转向更有远见的方向:比如了解自己未来所学专业的基本知识、掌握一些大学必备的技能(如英语口语、计算机基础、演讲技巧等)。

更有意义的是,家长可以陪孩子一起了解未来职业发展路径,比如医学类如何规避实习内卷,财经类如何布局实习资源,甚至是如何利用大学的各种平台提升竞争力。

越早了解,越早规划,就越不容易“入学即迷茫”。

五、家庭关系的“重启按钮”:用这个假期一起成长

高三的备考常常让家庭关系紧绷,有时甚至像“高压锅”。

现在正是一个“和解与共鸣”的好时机。可以和孩子一起做饭、去徒步、参加一场露营旅行,在聊天中释放情绪,也在日常中拉近关系。

同时,父母也应试着尊重孩子的空间,不要因为“假期在家”就天天查岗,而是要建立平等、信任的沟通机制。比如每周一次深度谈话,聊聊彼此的感受和计划。

六、一个全新的观点:高考后的暑假,是“第二次成长窗口”

教育学研究中提到,一个人在高考后进入成年前的这段时间,是心理和能力成长的“黄金窗口期”。

之前有太多时间被课业压住,这个假期,是孩子重新探索自己、重构生活节奏、建立自我价值感的机会。如果把它完全用于吃喝娱乐,实在是太可惜了。

这个假期过得好,孩子可能从迷茫中走出来,重新认识世界;这个假期过得不好,可能进入大学后还得用大一整年去调整。

写在最后:

回到文章开头的问题——高考后的假期,家长该放手让孩子自由,还是该继续“规划人生”?

其实答案并不是非黑即白,而在于找到那个“刚刚好”的平衡:既尊重他们的放松需求,也不放弃成长引导。

因为人生真正的分水岭,不是高考那一刻,而是高考之后你如何走好下一步。这个暑假,可能正是孩子真正长大的开始。