就业焦虑提前 4 年!1222 万毕业生逼出 “新选择”:比起名校光环,他们更要 “确定的未来”

最近看到一个数据,着实有点意外。

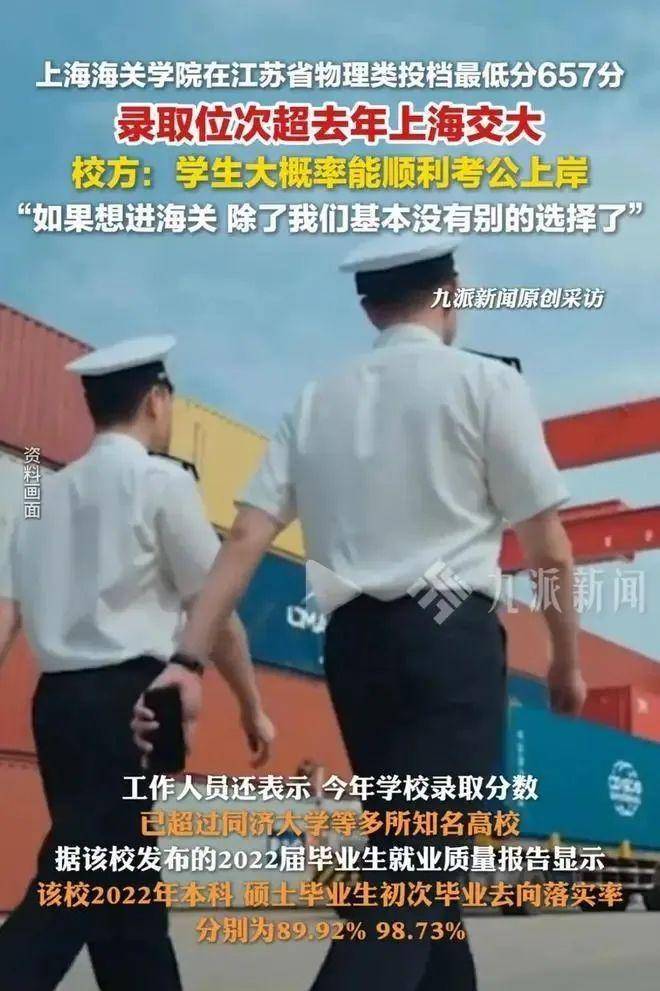

上海海关学院,一个“双非”院校,录取分数线648分,直接超过了香港中文大学的645分。更离谱的是,北京电子科技学院某专业组657分,这个分数放在以前,妥妥的985名校啊。

江苏警官学院甚至被网友调侃成“江苏第三所985”。

这是什么概念?就是说,现在的孩子宁可放弃那些响当当的名牌大学,也要挤破头进这些看起来“不起眼”的学校。

为啥?

答案很简单粗暴:更稳定的就业。

从考公热到选专业,焦虑提前了四年

说白了,现在的年轻人和家长都想明白了一件事:与其大学毕业后再去卷考公、考编,不如直接选个“自带编制”的专业。

这逻辑链条其实很清晰:就业压力大→考公务员竞争激烈→干脆从源头解决问题→选择能直接进体制内的大学和专业。

焦虑,整整提前了四年。

上海海关学院的负责人说得很直白:“如果想进海关,除了我们学校,基本没有别的选择了。”这话听起来霸气,但背后的逻辑让人深思。

浙江有个高分考生,放弃985高校,选择了丽水学院的定向委培项目。只要不挂科、不犯错,毕业就是公务员。这种确定性,在当下的就业环境里,简直比什么都珍贵。

三十年河东,三十年河西

其实仔细想想,这种现象并不新鲜。

三十年前,人们考大学为了什么?还不是为了包分配,为了铁饭碗。

后来市场化浪潮来了,大家开始追求“好工作”。但那时候信息不透明,什么叫“好工作”?很多人其实是懵的。互联网公司、金融行业、外企。。。这些概念对普通家庭来说,都挺模糊。

现在不一样了。

信息壁垒被彻底打破,经济形势下行,人们对大学彻底祛魅了。

什么985、211的光环,在就业现实面前,显得那么苍白。2025年全国高校毕业生预计1222万,这个数字摆在那里,谁还敢赌运气?

所以你会看到一些“奇葩”现象:读了本科又回炉读大专,能读本科偏要选大专。为啥?因为大专的某些专业,就业反而更有保障。

实用主义的胜利

这其实是一种集体理性的回归。

当年那些行业院校,水利的、电力的、海关的,在90年代末大部分都下放给地方了。很多学校为了生存,专业设置开始偏离行业需要,培养模式也变得四不像。

但少数保持行业背景的学校,现在反而成了香饽饽。为什么?因为它们的人才培养真的对口,真的能解决就业问题。

北京电子科技学院的毕业生就业去向好,不是因为学校名气大,而是因为它培养的人才确实符合行业需求。

这给所有高校上了一课:什么叫面向实际需求设置专业,什么叫培养行业真正需要的人才。

确定性的代价

当然,这种选择也不是没有代价的。

确定性,往往意味着限制了想象空间。

公费师范生频频违约,就是最好的例子。当初为了一个“铁饭碗”,结果发现这个碗可能并不适合自己。

而且,选择行业学校只是增加了“上岸”概率,万一没上岸呢?选择余地就非常有限了。

更关键的是,今天的热门领域,意味着未来优秀人才的聚集,竞争只会更激烈。今天的确定性,可能是明天的内卷起点。

时代的镜子

但我们不应该指责这些考生和家长的选择。

这种现象,本质上是社会的一面镜子。

如果市场能提供足够多的高质量就业机会,年轻人也有更好的选择,谁愿意提前锁定一个确定性的工作?而放弃发展的想象空间呢?

古人说:“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。”现在的情况是,连“衣食足”都成了问题,还谈什么“知荣辱”?

当一个社会的年轻人,开始集体追求确定性而不是可能性的时候,这个社会需要反思的,绝不仅仅是教育问题。

985、211不再吃香,背后藏着的,是整个社会对未来预期的变化。这种变化,值得我们所有人深思。