“高端”课堂长啥样?海淀这所教育部项目基地校亮出新样本

3D打印纳米材料、齿科修复材料改良等前沿科研成果走进中学课堂,学生研究科学家们正在研究的项目,像科学家一样拆解问题、设计方案……

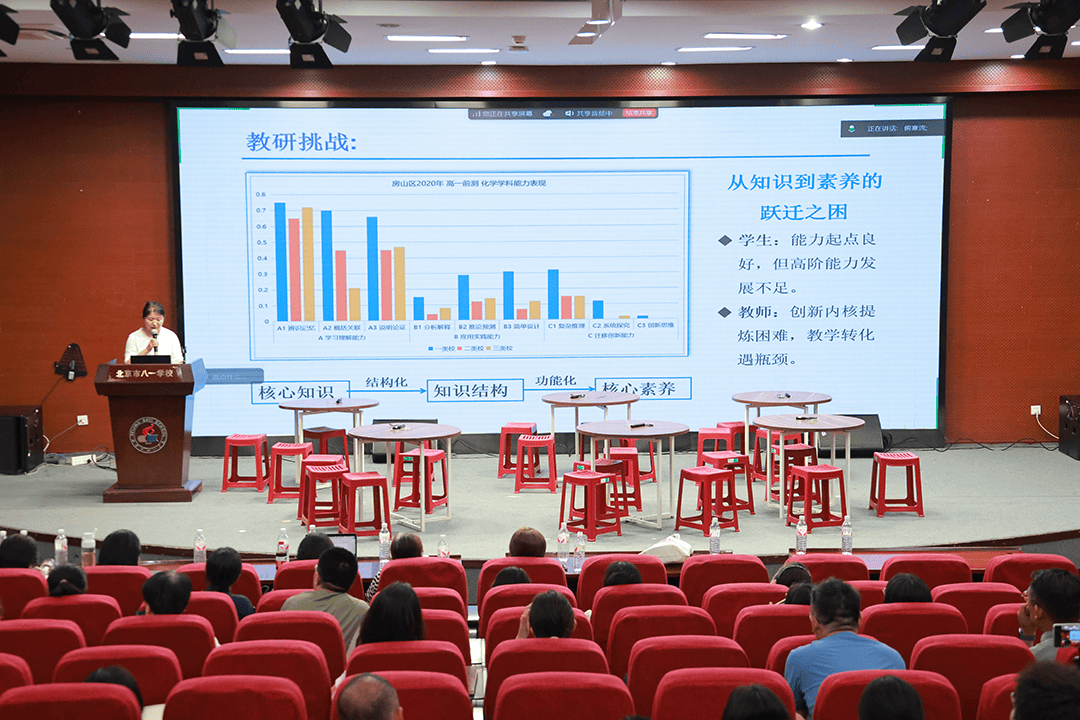

当前,拔尖创新人才培养、大中贯通,无疑是当前教育领域持续聚焦的核心议题。如何在课堂主渠道中践行创新人才培养,让科学家的创新研究成果跨越实验室与教室的边界,真正成为培育下一代创新力的养分,让学生构建自己的创新意识和科学思维,成为目前基于核心素养培养的教学变革的重心所在。

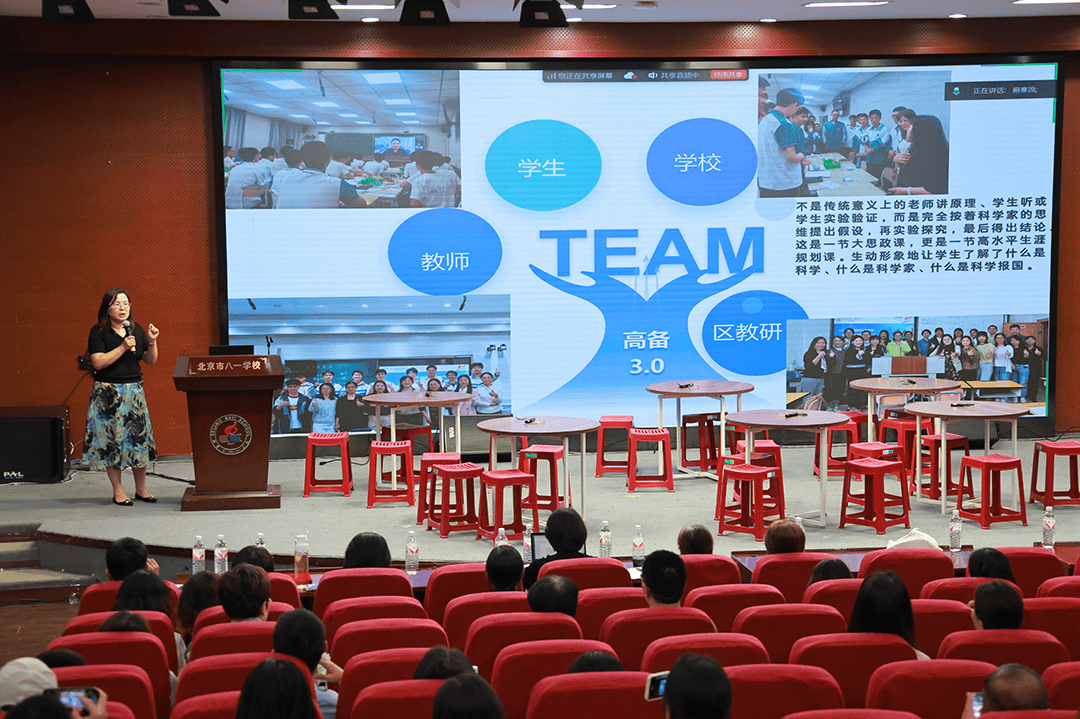

近日,一场“高端备课3.0”2025年春季学期总结展示活动在八一学校举办,现场精彩纷呈。作为 “高端备课” 项目的核心参与者,八一学校 13 年的课程深耕之路,始终有高校专业团队的硬核支撑,北京师范大学化学教育团队联合国家教材建设重点研究基地(中小学化学),为学校提供从科研资源转化到课堂落地的全流程护航。

作为教育部普通高中指向核心素养的深度学习教学改进项目基地校,八一学校过去13年的课程深耕,生动诠释了创新素养导向的课堂设计之道,也为科学家成果的教育转化提供了可复制的实践样本。

01

以真实问题为锚点

让课程扎根科研土壤

八一学校的化学课上,《齿科修复材料的设计与改良——胆汁酸的创新应用》不要太前沿,它是北师大朱晓夏教授团队正在跟进的科研项目,学校让中学生直接上手科学家的同款课题,这波操作简直太酷。

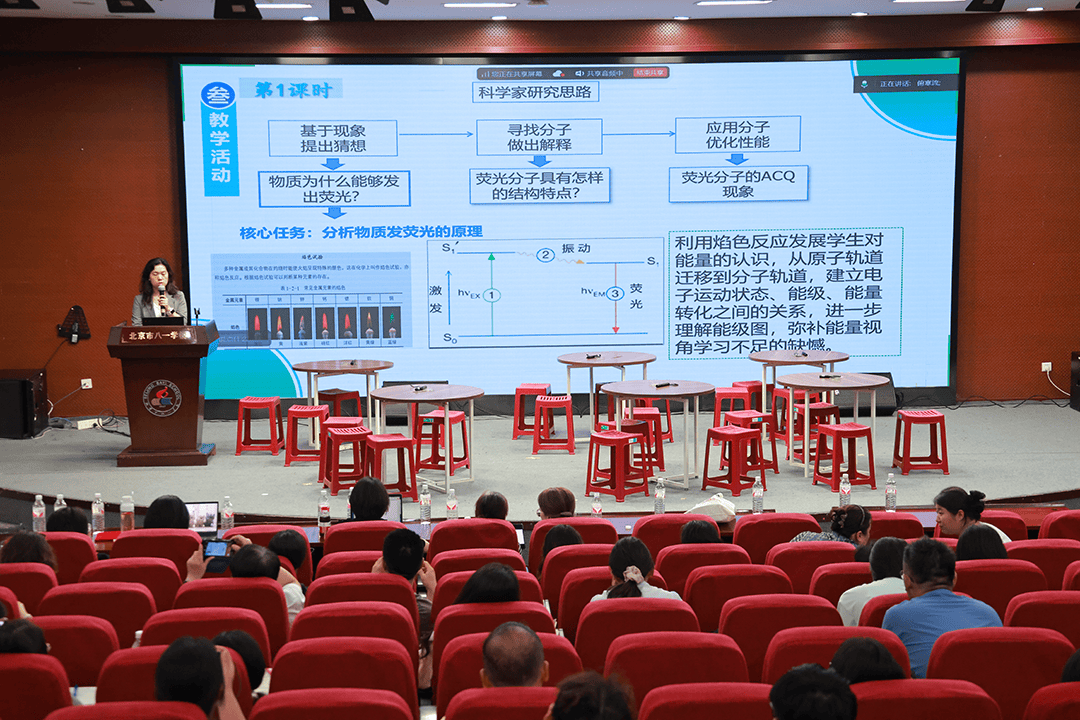

这门课的第一课时,由八一学校陈颖老师打头阵,从 “补牙材料为何易脱落” 的真实痛点切入,带着学生梳理材料性能与化学性质的关联,结合课本知识锁定符合需求的物质结构,一步步建立 “结构决定性质” 的认知框架,甚至敢对传统齿科材料 “开刀”,创造性设计改良方案。

到了第二课时,庞雪老师直接把课堂变成现场秀,她带着学生深挖北师大朱晓夏教授团队的研究成果,聚焦胆汁酸的分子结构展开分析,怎么改良结构才能让补牙材料更靠谱?科学家研发时踩过哪些坑、又怎么破局?一个个问题抛出来,学生像科研人员那样拆解、论证。

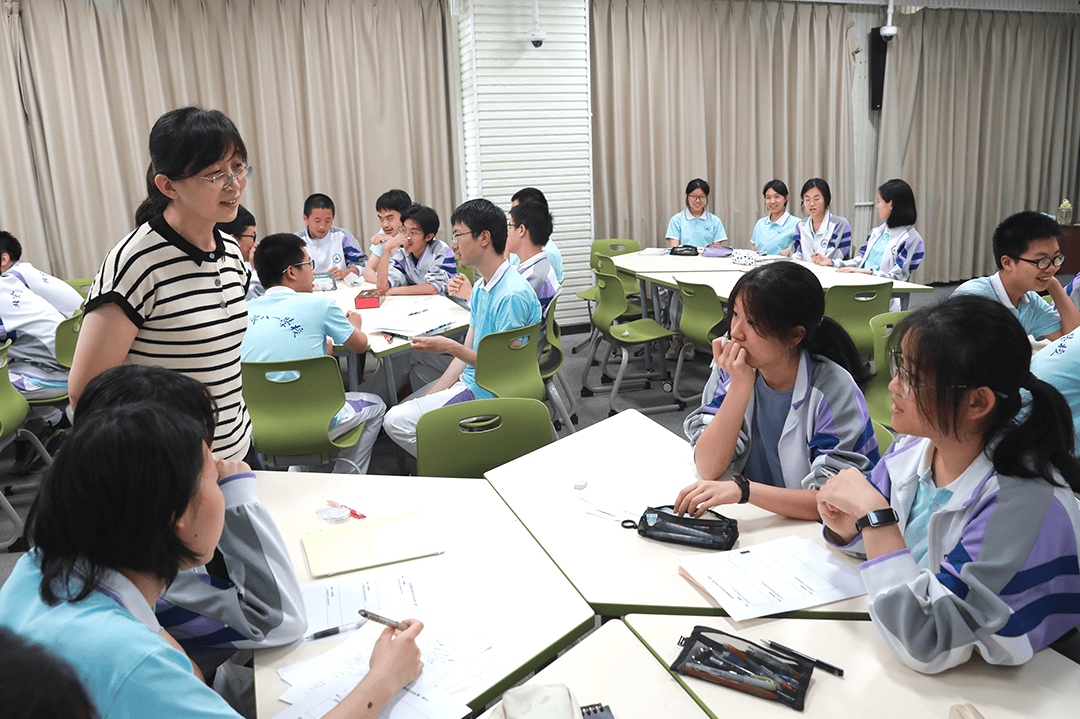

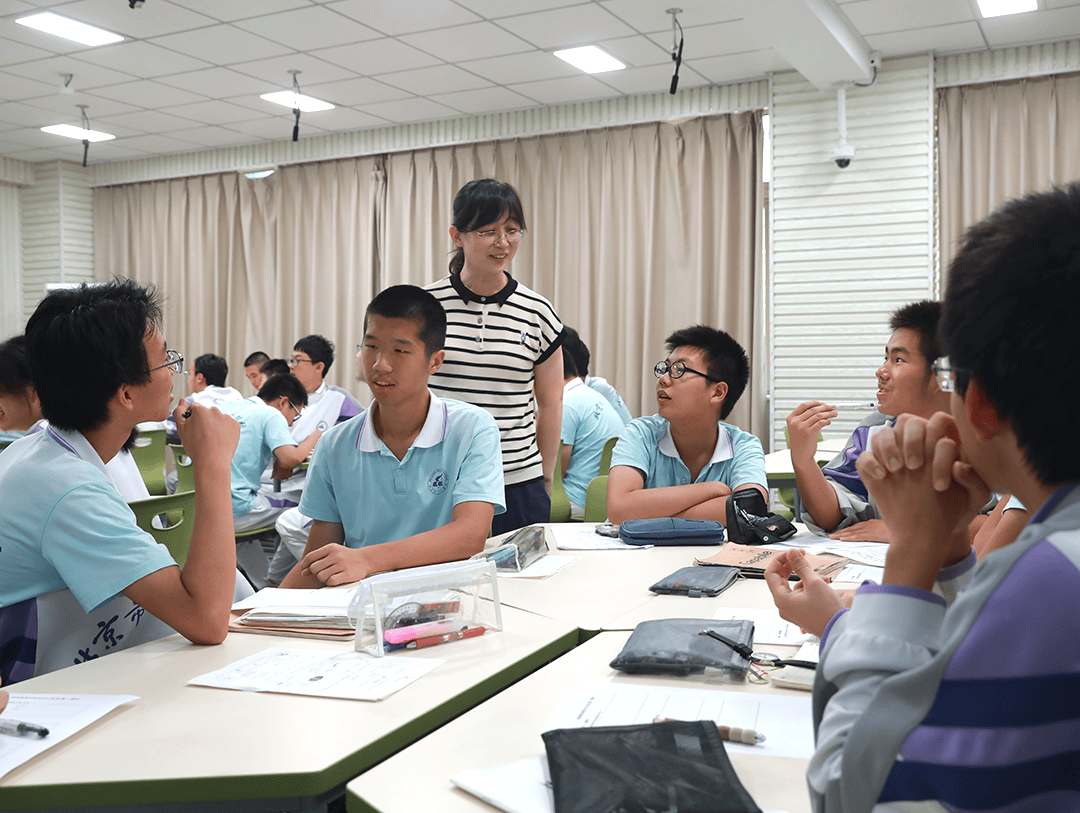

课堂上,庞雪老师亲切地称呼学生为“小科学家”,“小科学家”们分组讨论,拿着朱晓夏教授给的补牙材料的样本反复观察,在笔记本上写写画画,计算着材料的各种比例搭配,寻找改良方法。

这是模拟科学家们讨论、设计、推翻、优化的过程。

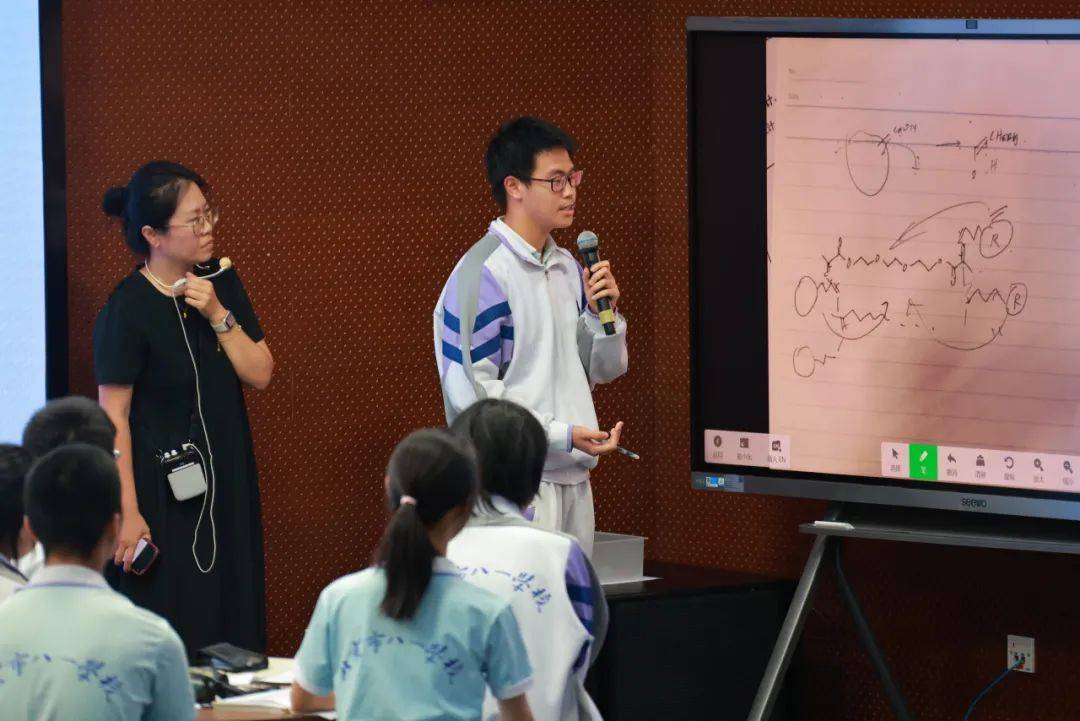

值得一提的是,课堂还连线了朱晓夏教授团队,和科学家进行线上对话。

学生兴奋地说:“以前觉得科学研究离我们很遥远,没想到现在能自己动手设计材料。” 这样的场景,在八一学校的课堂上并不罕见。

据了解,这样的课程设计,源于八一学校对 “课程深研” 的独特理解,不是将知识点拆解成习题,而是为学生搭建科研成果、教学资源、素养培育的转化桥梁。

正如校长王华蓓所言,13 年参与 “高端备课” 的历程,让团队学会了 “在推翻与重建中逼近教育本质”。从最初的照搬科研案例,到如今能精准提炼科学家成果中的教育价值,再到创设让学生 “沉浸式科研” 的课堂场景,课程深研的每一步都踩在 “真实问题解决” 的节点上。

值得关注的是,八一学校在创新人才培养方面,一直走在前列。以科技高中建设为例,学校围绕国家科技战略需求,形成具有科技特色的现代育人模式。从国家课程校本化实施,到特色课程校本化推进,丰富课程资源配给,学校开发出机器人技术、天文探索、水下工程等为核心的多元课程体系。

据了解,学校以 “航天工程” 为主线设计科技课程群,通过电磁炮设计制作等项目培养学生科技创新素养。课堂上,学生需综合运用物理、数学及工程设计知识,在分组实践中自主解决电路连接、发射角度等问题。高二同学坦言:“项目让课本知识落地,锻炼了动手能力、团队协作与问题解决能力。”像这样的课程,在八一学校还有很多,学生逐渐有了科学家思维。

02

团队研磨是常态,这支爱 “啃硬骨头” 的教师团队底气十足

精彩课的背后,是一支 “啃硬骨头” 的教师团队。在八一学校,“备课” 从来不是孤军奋战,从拿到科学家成果时的集体攻关,到邀请北师大专家反复打磨教学方案,再到跨学科教师共同设计探究环节,从专家领航到团队共创的模式,让教师从 “知识传授者” 蜕变为 “创新引导者”。

就拿《齿科修复材料的设计与改良》这门课来说,陈颖和庞雪老师为了设计出更符合学生认知水平又能体现科研前沿的课程,前后召开了十几次备课会。他们不仅研究北师大朱晓夏教授的科研成果,还查阅了大量的相关文献,甚至去医院向牙科医生请教补牙材料的实际应用情况。在这个过程中,两位老师常常因为一个教学环节的设计而争论不休,但正是这种严谨的态度,让课程不断完善。

金雅娟老师的感悟颇具代表性:“我们经历过思路卡壳时的彻夜讨论,也有过学生提出意外方案时的惊喜,课程深研的过程,也是教师重新理解‘教与学’的过程。”

为提升教师专业能力、助力课程深研,八一学校搭建了多元成长平台。据悉,学校定期举办发展、德育、教育等研讨会,聚焦教学经验与困惑的分享解决,助力教学研究深入开展。

同时,依托名师工作室,以名师引领开展教研、课题研究与教学实践,成员共编教材、制课件,实现资源共享,助力名优教师成长。学校还专门为青年教师搭了 “成长营”,用师徒结对、双师带徒等方法,帮青年教师快速提升。

03

以素养培育为目标

全力让课堂生长未来力量

在八一学校,“创新” 从来不是抽象的概念。学生在设计齿科材料时展现的结构分析能力,都是课程深研结出的果实。

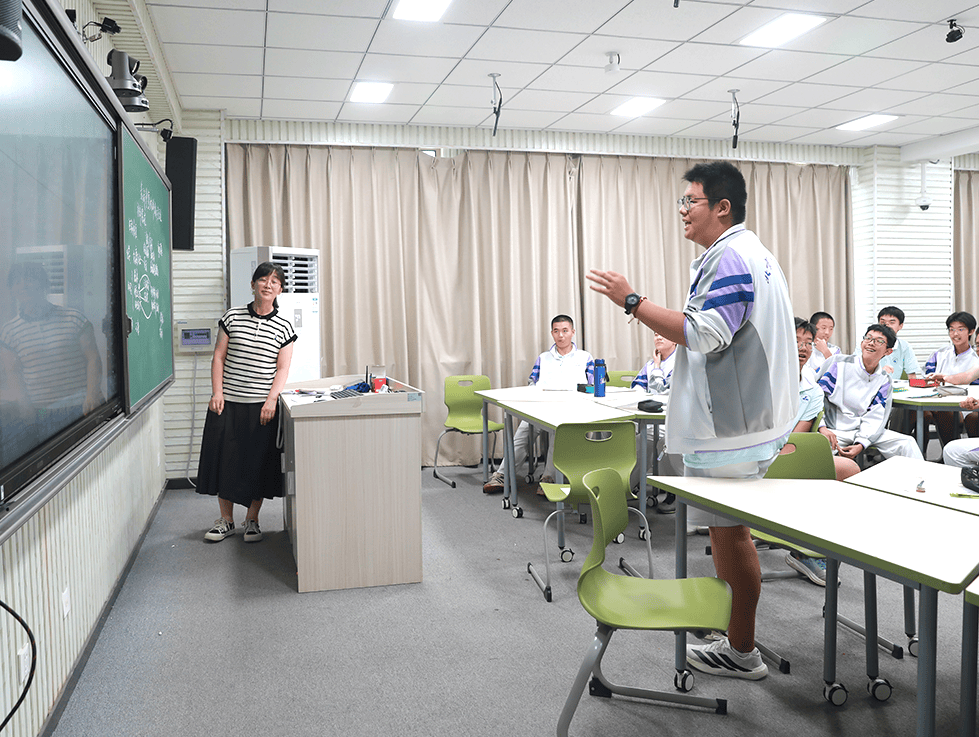

本次 “高端备课3.0” 现场会汇聚了20余所重点种子学校的教学团队、各区教研员以及教育专家,集中展示创新课例。八一学校的独特之处在于,老师并没有直接评判方案的优劣,而是引导学生分析每个方案的可行性和优缺点。它将课程变成了一种 “教育生态”,从科学家资源的系统转化,到教师团队的专业成长,再到学生创新思维的自然生长,环环相扣,层层递进。

据了解,学校为学生提供了丰富的资源和平台,助力学生成长。校内有科普卫星数据共享实验室和空间生命科学实验室,还有以星、箭、站、器四个航天实验室为载体的航天少年科学院,并汇聚了北航、北理工、西工大等 “国防七子” 院校的专家资源,全方位助力学生探索成长。

八一学校丰富多样的特色社团,也为同学们提供了学会与人相处、合作的平台。水下机器人、无人机等四十余个学生社团给了学生们展示才华的广阔空间。

当基础教育进入“素养导向”的新阶段,八一学校用13年的课程深研证明,真正的教育创新,不在于引入多少前沿概念,而在于能否扎扎实实地将每一节课堂,都变成培育创新基因的土壤。

编辑 | 京教君

内容来源 | 北京市八一学校