潮评丨写给新生的“文化情书”

潮新闻客户端 特约评论员 王志高

图源:央视网

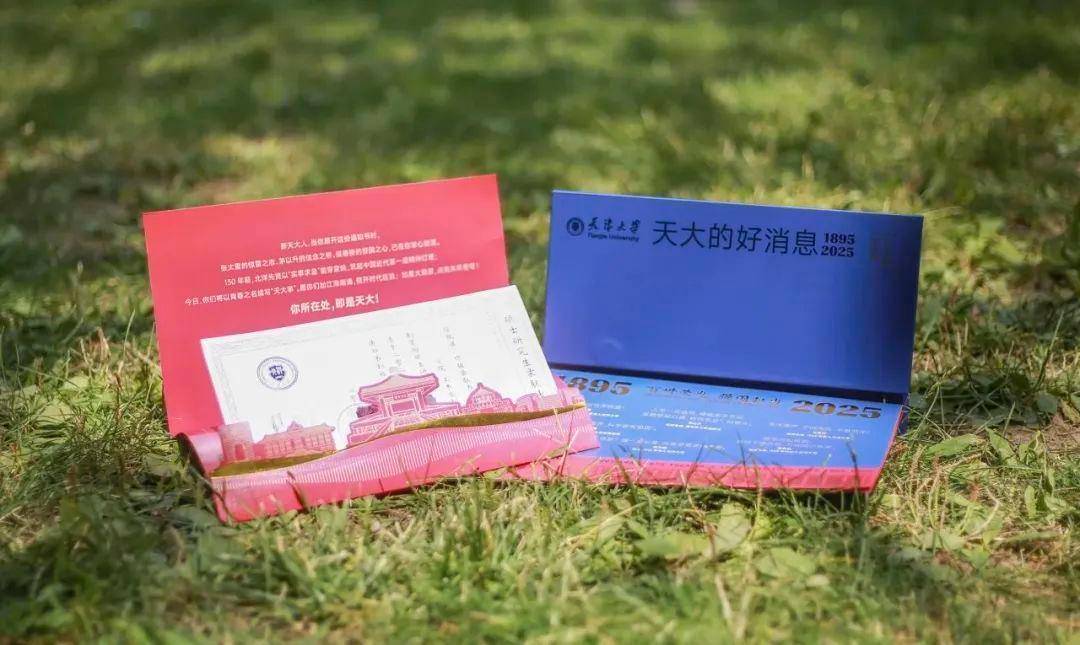

近日,各高校录取通知书上新,创意亮点频现。天津大学以送你一份“天大的好消息”为主题,用信笺承载百卅校史的厚重,一句“你的事,天大的事”用谐音梗传递与学生共成长的真诚;中国人民大学的录取通知书盒里,一幅历史画卷随礼盒展开,一盏书灯映照着陕北公学青年奔赴延安的身影,附赠的《大众哲学》仍在为新时代青年指引思想坐标……这些曾被视作“一张纸”的录取通知书,正悄然变身高校与新生对话的“文化情书”。

这种转变,藏着高校对“教育初心”的重新诠释。录取通知书的本质,是高校向新生发出的“价值邀约”。过去,它只需完成“通知”功能;如今,它要回答“我们是谁”“我们从何而来”“我们将走向何处”。天津大学用“天大的事是你的事”的巧思,让百年名校的温度触手可及;复旦大学将百年校史浓缩进潞绸封面的茶香里,烫金的“永铭”二字不仅是校庆标识,更是对“铭记责任”的代际传承;陆军军医大学的卷筒式通知书展开时,金色盾牌与“红色军医”征途交相辉映,把“救死扶伤”的使命直接放进新生的手心——这些设计看似“花哨”,实则是高校在说:“你看,我们的精神从未褪色,它就藏在这些具体的故事里。”

更动人的是,这些创意打破了“教育者自说自话”的单向输出,转而用年轻人熟悉的语言建立情感联结。浙江工业大学的盲盒校徽藏着“独家定制”的校史见面会,用未知的惊喜激发探索欲;哈尔滨工业大学将新生姓名刻在即将发射的卫星上,让个人梦想与星辰大海同频共振——当“宇宙级浪漫”“盲盒惊喜”这些年轻人热衷的元素融入,高校传递的不是“我要你接受什么”,而是“我们的故事,等你一起续写”。

这种变化,折射出教育理念的深层进步。好的教育,从不是灌输,而是唤醒。录取通知书作为教育的“第一堂课”,正从“告知身份”转向“唤醒认同”。当新生摸着人大书灯上的历史剪影,闻着复旦通知书里的茶香,看着哈工大卫星上的自己名字,他们不再是“被录取的学生”,而是“即将接棒的文化传承者”。这种身份认同的建立,比任何说教都更有力量。

愿每一份录取通知书都能成为新生的“文化起点”。当多年后他们翻出这份“情书”,不仅能想起收到时的惊喜,更能记起其中藏着的学校精神、时代使命,以及那份“被认真对待”的温暖。这,或许就是教育最动人的模样。

下一篇:数智赋能 育时代良师