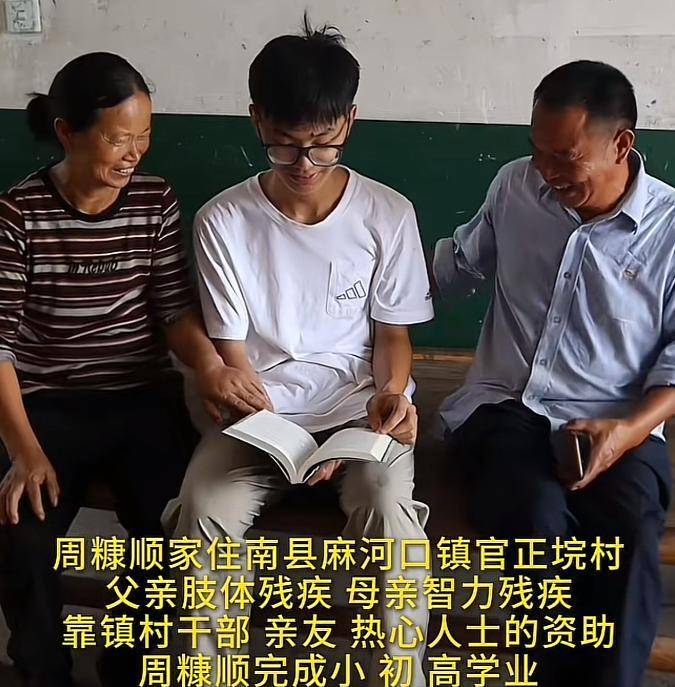

寒门再出贵子!庞众望之后又出一个周糠顺,天崩开局却考出642分

家里穷已经够难了,要是爸妈还是残疾人,日子就更不好过,很多人可能连基本的生活都成问题,更别说有什么好成绩了。

但湖南益阳有个男孩,就在这样的环境下硬是熬了出来,父母都是残疾人,家庭条件特别差,可他靠自己的努力一步步撑下去,高考考出了642分的好成绩,这不是运气,是他咬牙坚持换来的结果。

2025年高考一结束,湖南益阳的男孩周糠顺就成了网上的“热搜人物”,他高考考了642分,在湖南这个“卷到极致”的省份,这已经算是顶尖成绩,能进一本线里的第一梯队。

很多人一看到这个分数,都替他激动,觉得他肯定能上清华北大,至少也是个复旦、浙大这种顶尖985吧,可一看他的志愿表,大家都傻了,第一志愿居然是“北京邮电大学”。

于是网友们纷纷开喷:“太可惜了”,“孩子太保守”,“不会填志愿”等声音铺天盖地,说他不懂得珍惜好成绩,不懂得争取名校资源,是典型的“眼界决定命运”。

但其实这种“惋惜”说到底只是外人看热闹的看法,他们只盯着分数,却根本不知道,这642分背后藏着的,是这个男孩用尽全力换来的命运筹码。

他之所以选择北邮,不是不懂“名校”两个字有多香,也不是他志向不高,而是因为他活得太清醒了,他知道自己不像别人家孩子,能拿着爸妈的钱在大城市慢慢选专业、慢慢找方向。

他没这个条件,他想要的不是名气,不是光鲜的大学头衔,而是毕业后能尽快挣钱,有份稳定工作,让家里人不再为生活发愁,说得直接一点,他上大学不是为了圆梦,是为了还债,是为了扛起一个家的希望。

周糠顺这个男孩,家里是真的苦,苦到别人都难以想象,他出生在湖南益阳南县的一个农村,家里住的是简陋的砖房,屋里几乎没什么像样的家具,一眼望去就是贫穷写在墙上。

他爸叫周建军,年轻时外出打工,不幸受了工伤,腿落下了残疾,干不了重活,只能在村里做保洁员,靠着每个月几百块的工资和一点低保勉强维持全家人的生活。

他妈妈叫龚伏红,有智力障碍,生活完全不能自理,还得长期吃药控制病情,这些药费一笔笔加起来,对这个家庭来说简直就是天文数字。

这样的家庭,根本不可能为孩子创造一个安稳读书的环境,很多人家的孩子放学后有补课、有营养餐、有干净整洁的书房,而周糠顺没有,他没有补课的条件,没有电脑,没有参考书,有时候连吃饱饭都是问题。

但就是在这样的环境下,他自己扛过来,一路考上了南县的重点高中,硬是靠着咬牙坚持拿下了642分的高考成绩,对很多人来说,这分数是通往梦想大学的门票,可对他来说,是逃离贫困、改变命运的道路。

有人说他“没眼光”,642分不去选清北复交,偏偏选了北京邮电大学,太“可惜”了,但这些人根本不了解他的真实处境,周糠顺不是不懂得什么叫“名校”,他是太明白什么叫“现实”。

他不敢去赌未来能不能考研、能不能靠人脉进大公司,他要的是一所能稳定就业、对口专业强的大学,他想尽快毕业,找份好工作,把这个家撑起来。

北邮虽然不是顶流985,但在通信和互联网领域口碑极好,就业率高、起薪也不错,对他来说,这是最稳、最合理的选择。

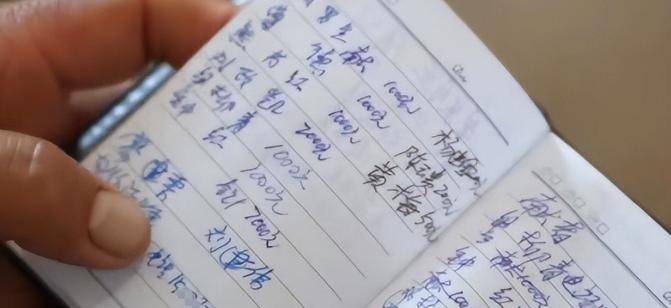

而他有这样的成熟思维,并不是天生的,而是被生活逼出来的,2015年他经历了一场差点要了他命的大病,在学校被同学不小心撞倒,伤得很重,被查出脑震荡加肠道断裂,急需手术,费用10万元。

对他们家来说,10万块根本就是天价,父母四处求人借钱,写求助信,靠社会上一点一滴捐款才凑够了费用,那时候他还小,但这事在他心里种下了一个结结实实的念头:“我欠大家一条命”。

周糠顺的家人把每一个捐款人的名字、金额都认真记录下来,不是为了感动谁,而是为了让他记得,是好心人把他从死神手里拉了回来。

这个恩情,他没法忘,他心里一直记着这笔账,他读书、考大学、选专业,都是为了有一天能有能力去还,这种“责任感”,早就融进了他的骨头里。

为了让周糠顺能够安心上学,他的大伯周建辉咬咬牙把他从村里接到了县城的家里一起生活,其实大伯家本身也不宽裕,夫妻俩开着一个小早餐店,靠早起卖粉卖包子,一年下来也存不了几个钱。

但就是在这样的情况下,大伯还是把这个侄子当亲儿子一样照顾,不但管吃管住,还天天接送他上下学,就为了不让这个苦孩子因为家庭条件耽误了读书。

从那以后,周糠顺才算是真正离开了乡下那间破砖房,有了一个相对安稳、有灯有热饭、有书桌的学习环境,别的孩子可能在市里住得久了早就习惯这些,但对他来说,这样的生活已经是恩情。

他非常清楚自己这份“稳定”是靠谁换来的,因此也更懂得珍惜,他从不乱花一分钱,学习用品能省就省,连教辅资料都是能借就借、能不买就不买。

他的所谓“补习班”,其实就是堂姐在晚上抽空给他讲几道不会的题,再难的题、再枯燥的知识,他都靠自己一点点啃下来。

周糠顺不是天赋型选手,也不是那种一学就会的天才,他有的只是死磕到底的精神和极强的专注力,别人玩手机、刷短视频,他就埋头刷题,别人觉得学累了躺一会,他就再做一套卷子。

他不太喜欢说话,朋友圈也没什么晒成绩的东西,但家里那面贴满奖状的墙已经替他说了他所有的努力。

高考那天,成绩一出,同学用手机帮他查分,一看642分,身边人都惊讶了,他却显得很平静,甚至还说了句:“有点遗憾,没发挥到最好”。

不是他在装淡定,而是对他来说,这分数不是拿来“炫耀”或“梦想”的,而是完成一个他必须完成的任务,他从小就告诉自己,读书不是为了自己,而是为了整个家。

所以他填北京邮电大学,别人觉得浪费分数,他却知道,这是最能尽快赚钱、最能稳定生活的选择。不是他不敢追梦,是他不敢拖累。

他要尽早挣钱,替父亲分担压力,让母亲能吃上药,不再为钱发愁,也好报答大伯这些年不图回报的照顾,更要还清那年救命的十万块所欠下的善意,这是他从小立下的承诺,也是他背负的责任。

真正的“寒门贵子”,不是头顶光环进清华北大,而是懂得在现实面前保持清醒,愿意在压力下依然不抱怨地向前走,他的“贵”,贵在清醒、在担当,更贵在那一点一滴拼出来的尊严。