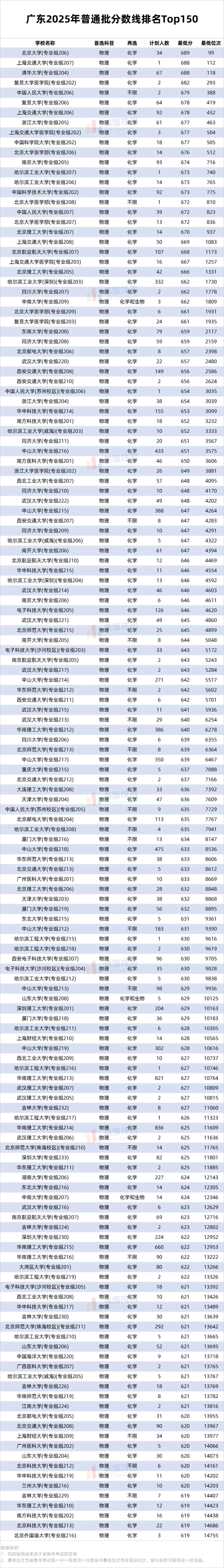

2025年广东普通批分数线排名:大湾区大学首秀碾压985,医药类院校集体“滑铁卢”

7月18日,广东省2025年普通高考本科批次投档工作正式启动,在今年的录取格局中,两大现象尤为引人注目:首年招生的大湾区大学以622分的高分跻身第一梯队;而多所医药类院校则遭遇集体“滑铁卢”,多个专业组位次暴跌超10万。

新锐崛起:大湾区大学首秀惊艳

作为今年6月刚刚获教育部批准设立的全新高校,大湾区大学定位为“理工科、小而精、高水平研究型”的大学,首次本科招生即交出亮眼答卷。在物理类投档中,大湾区大学最低录取分数达622分,最低排位13266名。这一成绩使其与华南理工大学持平,仅比中山大学低6分,更远超多所省内外985、211名校。

《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确支持建大湾区大学,其发展定位直接对接国家战略需求。地处松山湖科学城核心区域,毗邻中国散裂中子源、华为终端总部等重大科研设施与龙头企业,形成 "实验室-高校-企业" 三位一体的创新生态链,再加上顶尖师资、精英化培养模式、尖端设备等配置,对高分考生形成了强烈吸引力。

同样亮眼的还有首次加入本科批招生的南方科技大学,其非中外合作办学专业投档线达652分,排位3232名。两所新锐高校的表现,凸显广东考生对 “高起点、国际化”新型研究型大学的认可。

省外医药类院校“集体退潮”

与新型大学的火爆形成鲜明对比,医药类院校今年呈现显著的 "集体退潮" 现象,整体位次平均下滑超10000名,在位次下滑Top10院校中医药类占比达50%。

以甘肃中医药大学208专业组为例,今年新增食品质量与安全、食品营养与健康等非传统医学专业,这种“医学+非医”的捆绑策略让考生担忧被调剂到非目标专业;而黑龙江中医药大学209专业组则聚焦护理学专业,位次的下降反映出社会对护理职业的认知变迁——高强度的工作负荷与受限的职业发展空间,使其难以成为高分考生的首选。

另外,广东本地医学院校的虹吸效应加剧了省外院校的困境。中山大学、南方医科大学等本地高校通过 "临床医学+人工智能" 复合培养模式,吸引了优质生源;而广州医科大学、广东医科大学等则通过附属医院资源整合,强化了 "实习-就业" 一体化优势。反观这些省外院校,既缺乏地域优势,又未形成特色学科,在招生竞争中逐渐边缘化。

大湾区大学等新锐高校的崛起,印证了国家战略布局与高等教育创新对考生选择的深刻影响;而医药类院校的调整,则折射出专业价值认知、地域资源分布与职业发展预期的动态平衡。这场志愿选择的变革浪潮中,可以确定的是:高校的专业实力与就业前景,已成为考生用分数投票的最高标准。

特别声明:本文为易度排名(yidupaiming)原创作品。未经著作权人授权,禁止转载和使用,否则将承担法律责任。