辽宁省高校排名变动:大连海大第3,沈航大第7,辽东学院第25

辽宁省,东北老工业基地的核心省份,坐拥渤海湾与辽河平原,既是装备制造业重镇,也是高等教育资源丰富的区域中心。

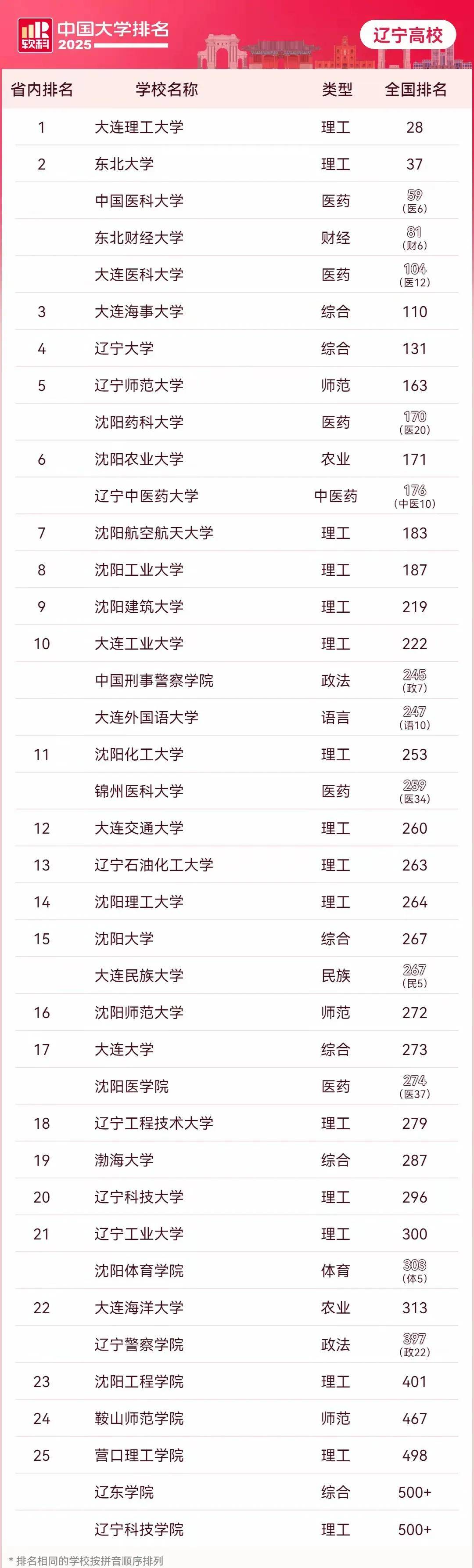

2025年中国大学排名榜单发布,大连理工大学以全国第28名蝉联省内榜首,东北大学(37名)、大连海事大学(110名)、辽宁大学(131名)、辽宁师范大学(163名)分列第二至第五。

这份基于学术实力、科研产出与社会贡献的排名,揭示了辽宁高校在传统与变革交织中的新格局。

大连海事大学排名第三

大连海事大学以全国第110名、省内第三的成绩,稳居海事类高校前列。作为交通运输部直属的行业特色高校,其航海技术、轮机工程等专业长期领跑全国。

2024年,学校牵头研发的“智能船舶远程操控系统”通过国际海事组织认证,应用于中远海运集团的北极航线船舶。此外,大连海大与大连港集团共建“智慧港口联合实验室”,推动5G、区块链技术在物流领域的落地。尽管综合排名较去年持平,但其在极地航行、绿色航运等前沿领域的探索,为东北振兴注入了“蓝色动能”。

沈阳航空航天大学排名第七

沈阳航空航天大学以全国第183名、省内第七的成绩,巩固其在航空航天领域的特色优势。学校聚焦无人机集群控制、航空复合材料等方向,与沈飞集团合作研发的“隐身涂层技术”成功应用于歼-31战机。

2024年,沈航大“新能源飞行器创新团队”设计的太阳能无人机,实现连续飞行72小时,刷新国内纪录。然而,受限于经费投入与地域吸引力,学校在高端人才引进上进展缓慢,未来需借力沈阳“国家航空高技术产业基地”政策,深化产学研协同创新。

辽东学院第25

辽东学院以全国500+名、省内第25的排名,成为地方应用型高校的典型代表。这所位于丹东的综合性院校,立足边境经济,开设跨境贸易、朝鲜语等特色专业,与丹东港、中朝边民互市贸易区共建实训基地。

2024年,学院“鸭绿江经济带研究中心”发布的《中朝经贸合作风险评估报告》,被商务部纳入政策参考。尽管学术排名靠后,但其“接地气”的办学模式,为辽宁沿边开放培养了近千名复合型人才。

从榜单整体看,大连理工、东北大学形成“双雄争霸”,大连海事、辽宁大学等第二梯队保持稳定。

沈阳航空航天大学、沈阳工业大学(187名)凭借行业特色稳居前列,而辽宁石油化工大学(263名)、沈阳理工大学(264名)等则陷入同质化竞争。地方院校中,营口理工学院(498名)、鞍山师范学院(467名)艰难求生,民办高校整体缺席榜单,凸显辽宁高教“公办主导、特色不足”的结构性矛盾。

值得关注的是,辽宁高校的核心困境在于优质资源过度集中。沈阳、大连集聚全省80%的“双一流”学科与科研平台,而辽东学院、营口理工学院等地方院校长期面临经费短缺。政策层面,辽宁或需推动“飞地经济”模式——例如大连理工与辽东学院共建海洋科技分校,沈阳航空航天大学对口支援营口理工学院智能制造专业建设。

另一方面,深挖产业需求成为突围关键。大连海洋大学(313名)聚焦水产养殖,与獐子岛集团合作开发生态养殖技术;辽宁石油化工大学(263名)依托抚顺石化基地,发力炼油催化剂研发。这些案例表明,在东北振兴与沿海开放战略下,高校与地方经济的深度融合比盲目追求综合排名更具现实意义。

总体来说,2025年的辽宁高校排名,既是对传统强校的肯定,也是对变革者的鞭策。大连海大的坚守、沈航大的硬核、辽东学院的务实,共同勾勒出辽宁高教的多元图景。

在“双循环”与东北亚开放的新格局下,如何将产业优势转化为教育竞争力,如何让“非头部高校”走出差异化道路,将是辽宁从“高教大省”迈向“创新强省”的必由之路。