7-12岁财商培养黄金期,这套绘本让孩子秒变“小管家”

为什么中学生更需要财商教育?

当孩子进入中学阶段,零花钱数额开始增加,社交消费需求也明显增多。很多家长突然发现,孩子对金钱的概念还停留在"钱从手机里刷出来"的阶段——他们知道扫码能买东西,却不理解金钱背后的劳动价值;会抱怨零花钱不够,却不会规划每周开支;甚至有些孩子为了买限量版球鞋,偷偷用家长手机转账。

这种"金钱观断层"现象,正是中学阶段特有的财商教育盲区。相比小学生,中学生面临的金钱决策更复杂:要不要用压岁钱买游戏皮肤?同学过生日该送多贵的礼物?补习班和兴趣班如何取舍?这些看似简单的选择,其实都在塑造孩子未来的财富思维方式

一套会"说话"的金钱教科书

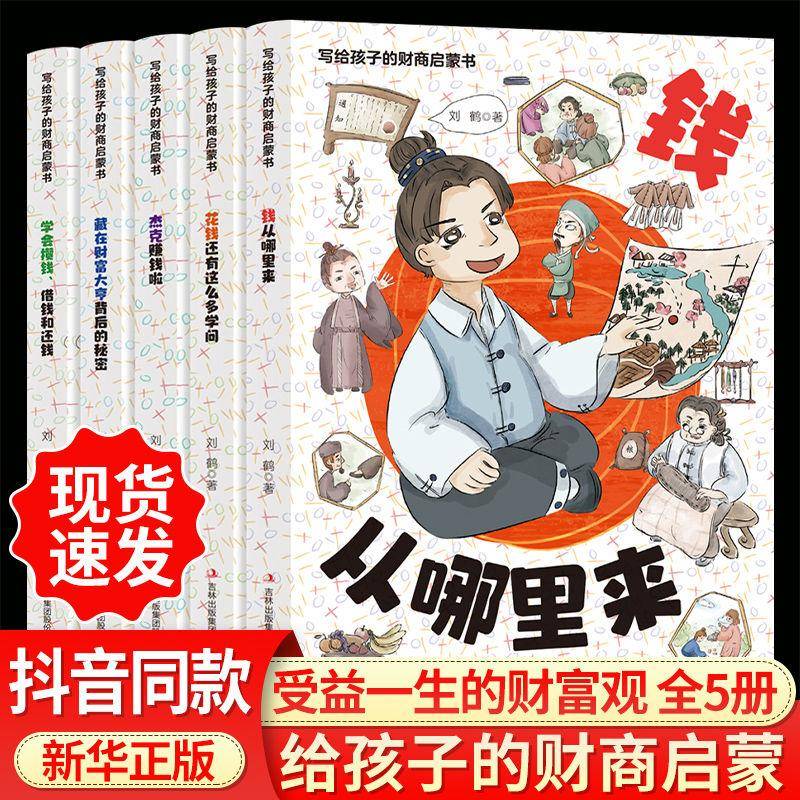

《写给孩子的财商启蒙书》系列之所以能成为家长圈的口碑之选,在于它用中学生看得懂的故事,讲透了成年人都在摸索的财富逻辑。比如其中《钱从哪里来》这一册,没有枯燥的说教,而是通过小主人公帮爸爸整理旧物的经历,引出"劳动创造价值"的核心理念——爸爸年轻时收集的绝版邮票,为什么现在能换一台新手机?这种具象化的案例,比抽象讲"钱是劳动所得"更容易被青少年接受。

整套书的编排暗藏玄机:从货币起源到现代电子支付,从储蓄技巧到风险意识,五册内容像通关游戏一样层层递进。第三册《我的第一本记账本》甚至附赠实体记账工具,让孩子在"记录-分析-优化"的实践中,自然养成量入为出的习惯。这种"认知+实践"的组合拳,正是传统财商教育最缺失的部分

从压岁钱管理到人生选择

书中最打动人的案例,是"小美买手机"的故事。想换新手机的小美有三个选择:花光所有积蓄立刻购买、等三个月打折时入手、或者用这笔钱报名编程课将来自己开发APP。这个看似简单的消费决策,其实蕴含着机会成本、延迟满足、投资自我等深层财商思维。很多家长反馈,孩子读完这个故事后,突然主动提出要把压岁钱分成"梦想基金""学习账户"和"零花钱"三部分。

这种转变正是财商教育的精髓——它不是教孩子如何省钱,而是培养权衡取舍的决策能力。当孩子懂得比较"买一杯奶茶"和"攒钱看演唱会"哪个更值得时,他们未来的消费观、职业观甚至人生观都会更加理性。书里特别设计的"家庭财商实验室"环节,更是把超市比价、旅行预算这些生活场景变成亲子互动游戏,让理财思维自然融入日常生活

给青春期家长的特别建议

中学生正处于渴望独立的心理阶段,直接给理财建议容易引发抵触。这套书的巧妙之处在于,它用同龄人的故事引发共鸣,让价值观传递变得不着痕迹。比如《零花钱大作战》里,主角通过帮邻居遛狗赚外快的情节,会自然激发孩子的赚钱意识;而《超市侦探日记》则教会他们识别营销套路,避免冲动消费。

特别值得关注的是书中"数字时代新财商"板块,专门讲解网络打赏、游戏充值等新型消费场景。有位初中班主任分享道,班里学生传阅这本书后,自发组织了"防氪金互助小组",这种现象正是财商觉醒的最好证明。当孩子开始讨论"皮肤氪金值不值""怎么用闲鱼转让闲置物品"时,家长就能欣慰地发现:金钱已经不再是禁忌话题,而是可以公开探讨的生活工具

比补课更重要的软实力

在升学压力巨大的当下,很多家长容易忽视财商这类"非应试能力"。但数据显示,接受过财商教育的青少年,在大学阶段的助学贷款违约率低42%,工作后的财务焦虑指数也更低。这套书就像给孩子装上了"财富导航系统",让他们在未来面对助学金申请、兼职选择、信用卡使用时,都能做出更明智的判断。

有位读者留言特别有代表性:"儿子用书里教的'愿望清单法'攒钱买了无人机,整个过程自己制定计划、比较型号、等待促销。当他骄傲地展示省下的300元时,我突然意识到,这比考试多考10分更有价值。"这种通过具体目标培养的规划能力、执行力和抗诱惑力,将会成为孩子受益终身的竞争优势