美国发布上海高校排名:复旦遗憾!上大飙升超华理上财,上纽第19

#教育创客回归赛#

当美国某权威机构的世界大学排名新鲜出炉时,上海高校的排名结果在教育圈炸了锅。

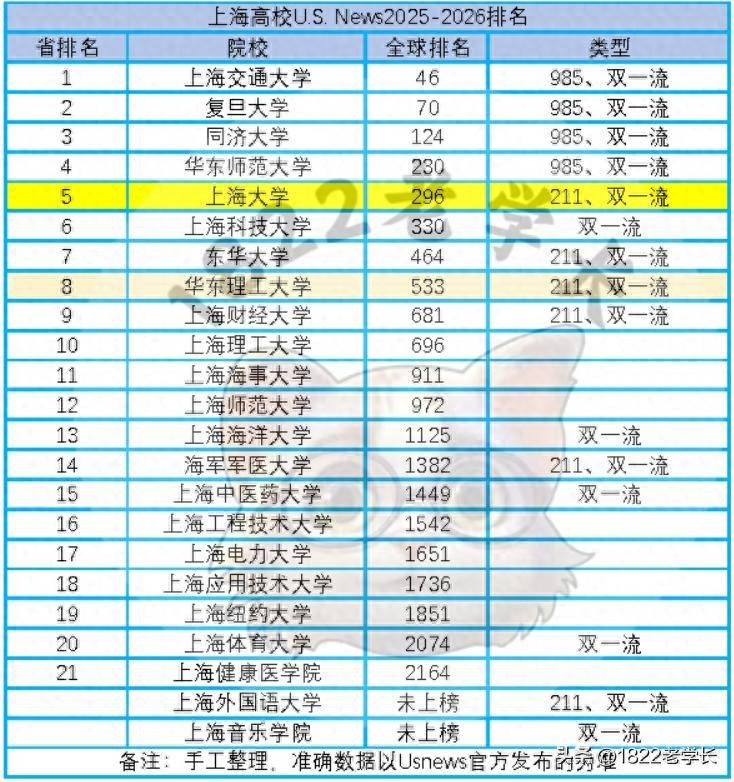

这份被戏称为 “论文锦标赛” 的榜单上,上海 21 所高校的座次大洗牌:

上交稳坐头把交椅,复旦却与 “老对手” 拉开明显差距;

上海大学异军突起,把华理、上财等老牌 211 甩在身后;

而自带 “国际化光环” 的上海纽约大学,竟在全球排到 1851 名。

这场由美国排名指标主导的 “高校变形记”,不仅让网友看得眼花缭乱,更撕开了中外大学评价体系的 “次元壁”。

排名大洗牌:上海高校上演 “过山车” 剧情

在美国榜单的上海高校名单上,前 10 名的座次让熟悉国内排名的网友直呼 “看不懂”:上交(全球 46 名)、复旦(全球 70 名)、同济、华师、上大、上科大、东华、华理、上财、上理。这个顺序与国内常见的排行榜相比,简直像换了个 “剧本”。

最让人意外的是复旦大学的 “遗憾滑落”。

在国内多数排行榜稳居上海第二的复旦,此次不仅被上交拉开 24 名的差距,更在全球排名中显得后劲不足。要知道在软科等国内榜单中,复旦与上交的差距往往在 “毫厘之间”,而这次却成了 “肉眼可见的距离”。

有教育博主制作对比图调侃:“就像两个常年并列的学霸,突然一个考了全班第三,一个掉到第十名,吃瓜群众表示需要心理缓冲期。”

上海大学的 “逆袭之路” 则堪称本届排名最大黑马。这所常被调侃为 “上海最大高校” 的综合性大学,此次一举超越华理、上财等传统 211,冲到上海第五的位置。要知道在国内就业市场,上财的金融专业、华理的化工学科都是 “香饽饽”,录取分数常年高于上大。

这种 “排名倒挂” 让网友惊叹:“上大这是偷偷修炼了‘论文神功’?”

上海纽约大学的 “水土不服” 同样引发热议。这所由中美合办的国际化高校,在软科国内排名中位列上海第十,而在美国本土机构的排名中却跌至全球 1851 名,堪称 “反向留学认证”。

有在读生无奈吐槽:“在国内被问‘是不是三本’,在国外排名被母校‘吊打’,我们到底活在哪个平行宇宙?”

指标 “掐架”:75% 科研权重 VS 国内百项指标

美国榜单的 “简单粗暴” 与国内排名的 “复杂精密”,堪称大学评价体系的 “南北极”。

这份美国榜单的排名指标体系仅有两大维度:75% 的权重死死绑定科研,从论文数量、引用率到期刊影响力全面 “算账”;剩下 25% 则交给 “研究声誉” 这个主观指标,相当于学术界的 “口碑投票”。

这种 “论文为王” 的导向,直接决定了高校排名的 “命运走向”。

上海交大之所以稳坐榜首,与其在工科领域的论文 “产能” 密切相关 —— 船舶工程、临床医学等学科的论文数量和质量长期领跑,完美契合美国榜单的 “评分标准”。

而复旦大学因文科见长,文、史、哲等学科的学术成果难以通过论文指标充分体现,自然在这场 “论文锦标赛” 中稍显逊色。

与国内排行榜相比,美国榜单简直是 “极简主义” 代表。国内某知名排行榜的指标体系多达数百项,从教学质量、科研成果到社会服务、国际交流无所不包,甚至细分到 “毕业生薪酬”“校友捐赠” 等民生指标。

这种 “指标内卷” 让高校排名更贴近社会期待,却也难免因 “面面俱到” 而模糊焦点。

有教育专家打比方:“美国排名像单科目考满分的偏科生,国内排名像各科均衡的三好学生,评价标准不同,成绩单自然大相径庭。”

指标差异直接导致 “排名幻觉”。上海大学的逆袭正得益于其近年来在科研领域的 “猛发力”,材料科学、工程学等学科的论文产出量激增,完美踩中美国榜单的 “得分点”。

而华理、上财等高校虽在国内就业市场认可度高,但学科领域相对集中,论文 “总产量” 难以与综合性大学抗衡,排名下滑也在情理之中。

网友神评论:一半吐槽一半清醒的排名观察

美国榜单发布后,网友评论区瞬间变成 “教育观察大会”,各种神吐槽精准戳中排名背后的 “猫腻”,比排名本身更有看点。

“美国排名以学术论文为主打分比例偏重,所以复旦落后交大一大截,毕竟文科偏重的复旦也没有多少高质量的论文,还有上财这种专业学科领域面窄论文数量与质量都是劣势自然排名靠后。”

网友 “智慧云朵 4Y” 的评论一针见血。这条高赞评论道出了排名差异的核心:评价标准就像 “滤镜”,用论文滤镜看文科强校,自然会 “美颜失效”。

关于上大的飙升,网友们展开 “福尔摩斯式分析”。有知情网友爆料:

“上大这几年引进了不少‘论文高产户’教授,实验室经费向论文成果倾斜,这次排名算是‘精准押题’。”

但也有人泼冷水:“论文多不代表就业好,企业招聘时可不管你排名第几,华理的化工、上财的金融照样香。”

这种 “学术 VS 就业” 的争论,道出了排名与现实需求的错位。

上海纽约大学的排名争议最大。

网友 “Alanzhang16819” 为母校鸣不平:“英美精英教育模式的分校,专业不全但强势学科突出,按综合性大学排名当然吃亏。上纽学生适应国际化环境的能力,排名可测不出来。”

这条评论引发共鸣,不少网友认为:“用单一标准评价合办高校,就像用体重秤量智商,根本不搭边。”

对排名权威性的质疑同样尖锐。网友 “DXF” 调侃:“前两天刚看完一个排名,又来了一个,我过两天也去弄个发发?”

这种 “排名疲劳症” 反映了当下高校评价的乱象 —— 不同机构各立标准,今天 A 榜第一,明天 B 榜垫底,让公众眼花缭乱。

更有人犀利指出:“我们自己的高校为什么要靠美国排名证明价值?”

这种对评价话语权的思考,让讨论超越了单纯的排名之争。

排名的真相:没有 “标准答案” 的高校评价

美国榜单引发的争议,本质上是一场关于 “大学应该如何被评价” 的深层讨论。

在 “双一流” 建设的背景下,高校究竟该追求论文高产,还是就业口碑?

该专注学术突破,还是社会服务?

这些问题的答案,或许比排名数字更重要。

科研导向的排名并非全无价值。

美国榜单对论文的极致追求,客观上推动了学术标准的国际化。

上海交大、同济大学等高校在工科领域的排名优势,反映了中国高校在科研创新上的进步,这种 “硬实力” 的提升值得肯定。

正如网友所言:“论文虽然不能代表一切,但至少说明我们在某些领域有了国际话语权。”

但过度依赖单一指标必然失真。复旦大学的文科优势、上财的财经特色、上海纽约大学的国际化培养模式,这些高校的核心价值难以被论文指标完全覆盖。

就像评价厨师不能只看切菜速度,评价高校也不能只数论文数量。国内排名纳入就业、社会声誉等指标,虽显复杂却更贴近 “培养人才” 的教育本质,这种多元视角同样不可或缺。

高校的 “排名人设” 正在分化。

上海大学靠科研 “逆袭”,复旦因文科 “吃亏”,上纽因模式 “水土不服”,这些案例说明:在多元评价体系下,没有高校能讨好所有榜单。

聪明的考生和家长早已学会 “按需择校”—— 想走学术路的看科研排名,想进金融圈的参考就业口碑,想出国的关注国际化程度。

正如网友 “开朗小红花 oX” 所说:“不懂得人才看排名,就像钢琴考级十级是业余水平,专业的从不靠考级证明自己。”

破局之道:从 “排名焦虑” 到 “特色发展”

面对五花八门的排名,高校最该做的或许是 “脱敏”。

与其在不同榜单间疲于奔命,不如深耕自身特色 —— 上交继续强化科研优势,复旦守护文科根基,上大巩固科研成果,上纽发挥国际化特长。

就像自然界的生态系统,阔叶林有阔叶林的繁茂,针叶林有针叶林的坚韧,不必非要比出谁更 “高大”。

社会也该建立 “排名免疫力”。

企业招聘少看榜单标签,多察真才实学;公众讨论少追排名热度,多关注教育本质。毕竟真正的高校实力,藏在课堂质量里,在科研突破里,在毕业生的社会贡献里,而不是冰冷的排名数字里。

网友 “枕海听涛 498” 说得好:“高考录取分、企业认可度、毕业生薪酬,这些老百姓在乎的指标,才是最真实的排名。”

对学生而言,排名更像 “参考菜单” 而非 “人生答案”。选择适合自己的发展路径,比追逐名校光环更重要。

想学金融的去上财,想搞科研的选上大,想出国的考虑上纽,每个人都能在不同赛道找到价值。就像登山,有人喜欢陡峭的科研峰,有人偏爱平缓的就业坡,最终都能抵达自己的山顶。

美国发布的上海高校排名,与其说是 “权威认证”,不如说是一面镜子,照出了不同评价体系的偏好,也照出了高校发展的多元可能。

复旦的 “遗憾”、上大的 “飙升”、上纽的 “落差”,不过是不同标准下的不同结果,没有绝对的对错。真正的教育进步,不在于所有高校挤上同个榜单,而在于每所高校都能在自己的轨道上发光发热。

当我们学会用多元视角看待高校,或许就能跳出 “排名焦虑” 的怪圈,发现教育最本真的价值 —— 不是培养符合排名的高校,而是培养适合每个学生的未来。