“无能”的家长爱说3句话,越说孩子越难出人头地,看看你说过吗

育儿专家都在推广“鼓励式教育”,他们倡导家长们要多表演孩子的闪光点,给孩子正向的激励。

但仔细观察你会发现,身边的父母们还是更擅长“打压教育”。

传统文化告诉我们“水满自溢”,所以家长们深怕夸多了孩子会“飘”。

于是,大多数家长不经意间会给孩子一些言语上的打压,希望借此能“点拨”孩子,让他们认清现实。

但你知道吗?我们平常不太在意的一些日常对话,不仅不会让孩子知耻后勇,反而会让孩子在一次次的轻视、打压下让紧锁心房拒绝沟通。

尤其那些青春期拒绝沟通的孩子,不是不需要,而是早已在那扇紧锁的心门前撞疼过太多次。

也许你会问,到底父母说什么话会对孩子造成伤害呢?

根据被使用的频率强度,总结了3句,如果家长常把这几句话挂在嘴边,孩子会越难出人头地,一起看看你常说吗?

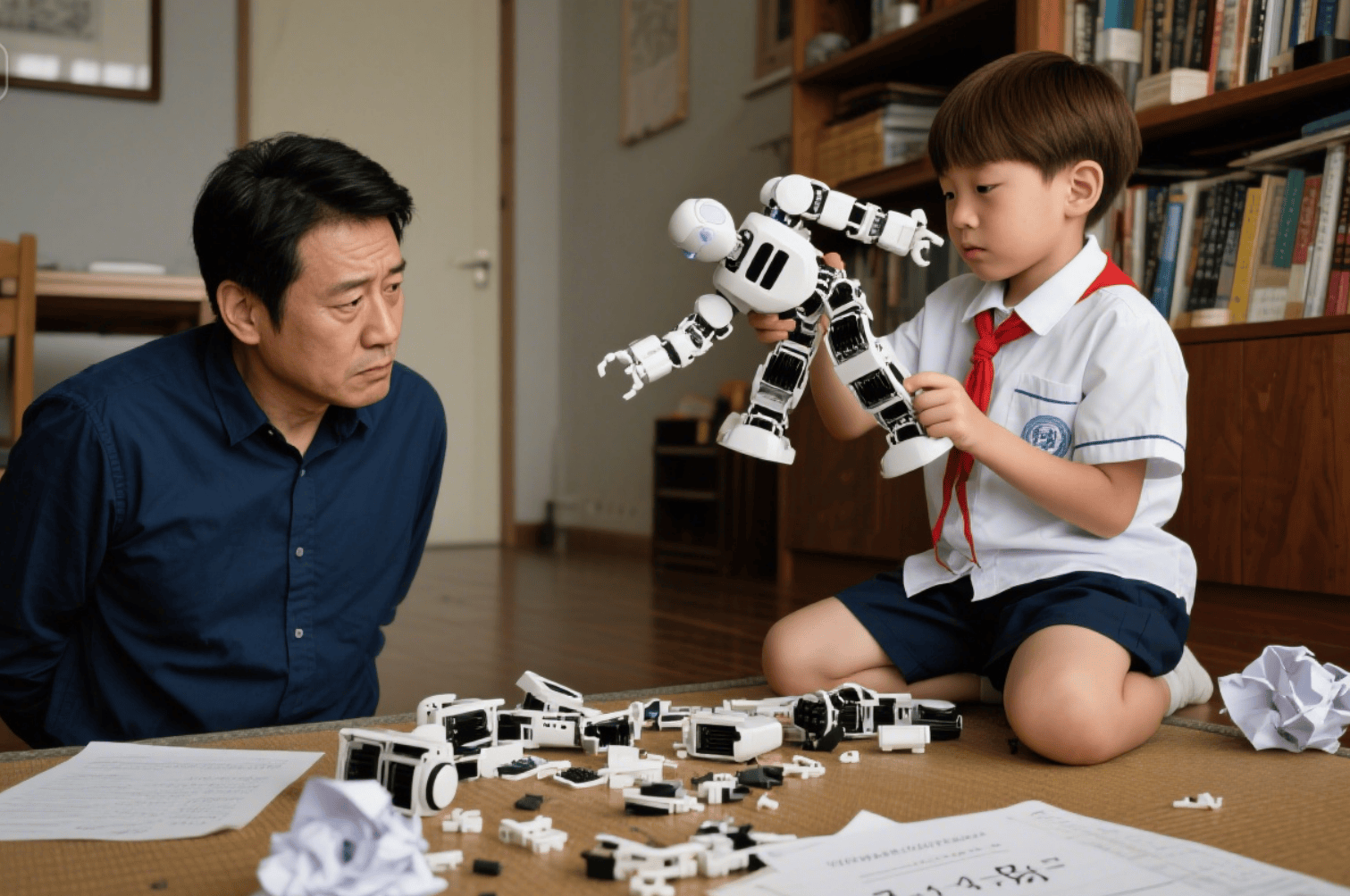

“这点事都做不好,你还能干什么?”

观察过不少家庭的相处方式发现:当孩子捧着拼歪了的模型,或是一张不尽人意的试卷,怯生生靠近时,迎面而来的常是这句劈头盖脸的否定。

“这点事都做不好,还能干啥?”,简单的一句话如凛冬的冰水,能瞬间浇灭孩子心中那簇靠近的火苗。

知乎上一位网友曾痛苦回忆:幼时洗碗打破一个,父亲那句“这点小事都干砸,你还能成什么事?”如影随形二十年。

成年后,在职场中面对任何挑战,这句话就如同“魔咒”一样在脑中炸开,紧接而至的便是手脚僵冷,未战先怯。

谁能想到,多年前家长对孩子的一句简单否定,会内化为孩子对自己最苛刻的审判。

在心理学中有个“习得性无助”理论,恰能解释这种现象: 当孩子反复经历不可控的失败与负面评价,便会陷入一种绝望的认知——“无论我如何努力,结果都不会改变”。

“这点事都干不好,还能干啥?”,正是最粗暴的“不可控打击”!

它斩断了孩子对自身能力的探索与信任,久而久之,孩子要么在恐惧中畏缩不前,要么在自我怀疑中放弃努力。

真正智慧的家长,绝对不会简单粗暴地质问“孩子能干啥”,他们总会巧妙的点燃孩子的火种。比如,同样面对模型拼歪,考试不如意,他们会说:

“这个模型拼得有创意!我们一起看看哪里能更牢固?”

“这次题目确实有难度,你卡在哪个点?我们一起攻破它。”

真正有力量的话语,从不是摧毁自尊的利斧,而是点燃信心的火种。

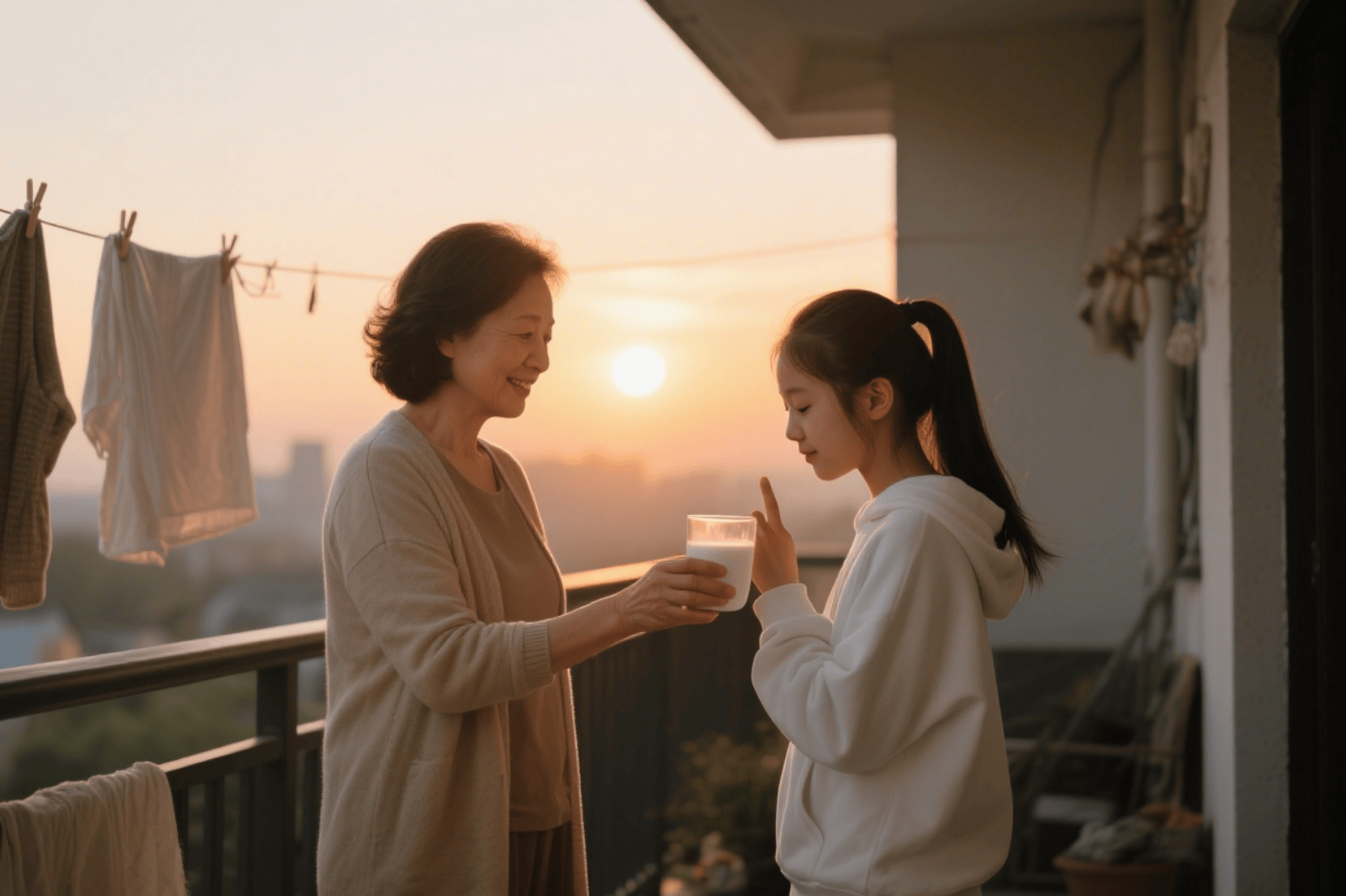

“我像你这么大时,比你能吃苦多了!”

说实话,现在孩子课业压力还是挺繁重的,虽然学校的作业不太多,但孩子们的课外班、家庭作业等,已经足够掏空他们了。

这一点从精神科逐年增加的未成年患者人数,就能看出来。

大多数家庭的矛盾点是,孩子们总觉着自己压力山大,但家长们却认为:好吃好喝供着你,啥都不让你操心,怎么就抑郁了?

常听到家长“忆苦”:

“我当年走十几里山路去上学,你这点苦算什么?”

“每年光补课费就好几万,请的都是名师,我们那时候哪有这么好的条件,你还不知道珍惜!”

不少家长以为用自己的经历激励孩子,便能让孩子上进。殊不知,这种方式只是一种粗暴的“情感忽视”,它否定掉的是孩子们当下的感受的真实性。

美国心理学家乔尼丝·韦布在《被忽视的孩子》中深刻指出:当父母无法共情孩子的情绪体验时,孩子将学会压抑自己的感受,难以建立健康的自我认知与情感调节能力。

这句话的潜台词是:如果我们长期给孩子灌输,“你的辛苦不值一提,你的感受无关紧要”。长此以往,孩子要么封闭内心不再倾诉,要么内化这种苛刻,对自己永不满意。

不能否认,我们小时候物质远不如现在丰富,那时也确实辛苦,但这不是我们否定如今信息爆炸时代孩子们精神压力的理由。

和不少孩子们交流过,他们不怕吃苦,怕的是独自吞咽的苦楚。

他们渴求的并非一场“谁更苦”的竞赛奖杯,而是最亲的人能看见他真实的挣扎。

所以,下次再遇到类似的情况,不妨试试:“我感觉到你最近压力很大,这种累是真实的。我们一起想想,怎么安排能轻松些?”

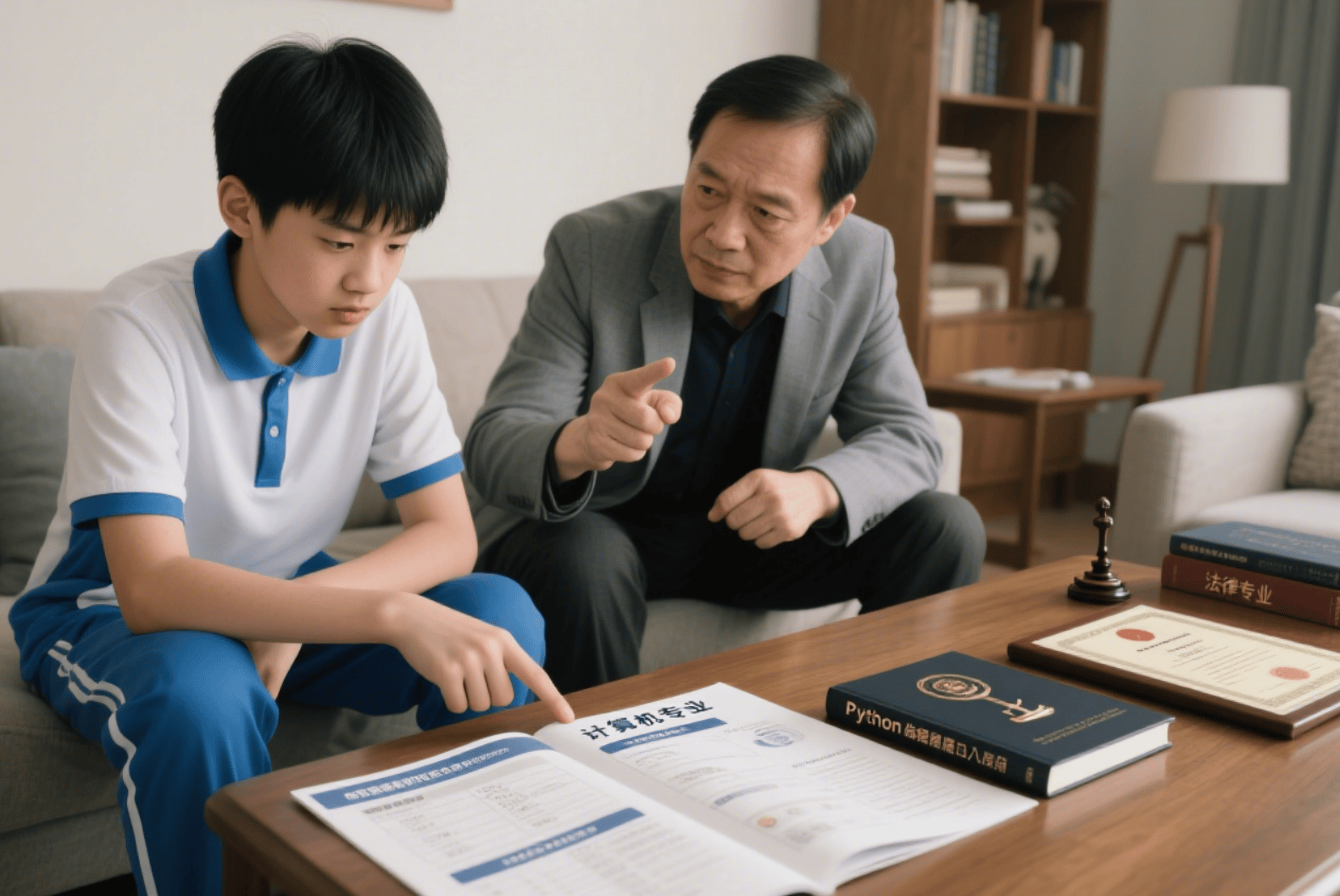

“听我的!我还会害你吗?”

“听我的,我还能害你吗?”这句话是不是特别耳熟?

小到穿衣吃饭,大到文理分科、大学志愿,家长们常以不容置疑的口吻抛出这句“终极真理”。

我们自诩比孩子经验丰富,又觉得自己是为了孩子好,所以哪怕孩子不顺从,我们也会简单粗暴的按下他们逆反的小火苗。

楼下邻居家儿子当年报志愿时,父母强制要求他学法律,因为父亲已经在这行打拼许久,哪怕孩子喜欢的是计算机,最终还是没能扭转结局。

毕业后孩子进了父亲的律师事务所,但他干的很麻木,每次看到因为鸡毛蒜皮来找律师的当事人都觉的莫名烦躁,想要鼓起勇气辞职,又觉得其他什么都不会,就只能半死不活地“苟着”。

心理学的自我决定理论早已揭示:胜任感、自主感和归属感是人类天生的基本心理需求,尤其自主感是激发内在动机的关键。

当家长习惯性地代替孩子思考、决策,用“为你好”的铁壁,阻隔孩子探索与试错的空间后,孩子要么沦为缺乏主见的“空心人”,要么在沉默中积蓄强烈的叛逆能量。

父母真正的远见,不是铺设一条自认为的“安全轨道”,而是守护孩子探索旷野的勇气。

人生从来不是流水线作业,要知道,孩子们越早学会在试错中校准方向,脚步才越稳当。

最后想说,孩子成长中那些无声的溃退,往往始于父母口中那些未被留意的荆棘。

当“否定”取代了鼓励,当“比较”淹没了共情,当“专断”扼杀了尝试,孩子内在力量的基石便在不知不觉中被侵蚀。

或许表面依然在行走,但灵魂深处却早已摇摇欲坠。

我们总在困惑:为何小时候绕膝欢笑的小人儿,如今却变得沉默如迷?

家长们不妨关注一下自己的口头禅,或许便能找到答案。