北京语言大学好不好?总统也在这里上过学?语言天花板级高校!

在教育交流日益成为全球合作关键词的今天,一段40年前的故事被重新提起:1983年,一位年轻的苏联外交官走进中国,在陌生的汉字与深邃的中国文化中种下了一颗信任的种子。

40年后,这位青年成了国家元首,而他当年求学的地方,也见证了中外文明沟通的真实路径——这不是一场短暂的留学记忆,而是一次跨越时代的文化共振。

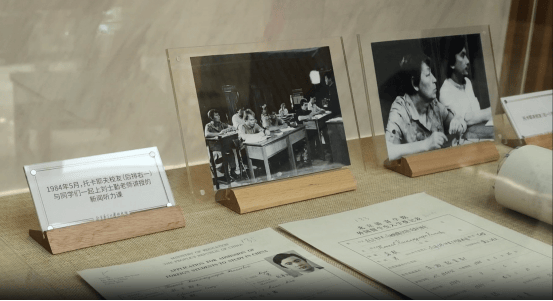

这位青年正是现任哈萨克斯坦总统托卡耶夫。1983年至1984年,他曾作为苏联研修生在中国学习中文,而他的中文启蒙之地,正是北京语言大学。彼时正值中苏关系逐渐解冻,中外交流尚处起步阶段,能将语言教育与文明互鉴深度融合的高校屈指可数。北语凭借独特的学科定位和深厚的语言文化积淀,成为国家外事人才的重要培养摇篮。

托卡耶夫总统后来回忆道,是北语的课堂,让他第一次读懂“山川异域,风月同天”的哲理。授课教师刘士勤教授不仅是语言教学的开拓者,更以博大的教育情怀培育了遍布五洲的弟子群体。他的教学理念也恰与“构建人类命运共同体”的思想不谋而合:用语言连接人心,用文化融通世界。

正是这一份跨越国界的育人情怀,构成了北语最独特的办学优势。不同于传统“语言类”高校的单一定位,北语已形成以国际中文教育为核心,兼容文学、教育、国际关系等多学科融合发展的综合格局。截至2024年,学校累计为世界上189个国家和地区培养了30万余名懂汉语、熟悉中华文化的外国留学生,被誉为“中国走向世界的文化使者摇篮”。

但更重要的是,北语并没有停留在“外语教学”的表层,而是以语言为桥梁,持续拓展“对外传播”的深度和广度。学校牵头的“国际中文智慧教育工程”已成为全球中文教师培训、教材标准建设的中坚力量。北语国际中文教育学院入选教育部“双万计划”首批国家级一流本科专业建设点,标志着其国际中文品牌建设步入新阶段。

这种国际交流的“实用性”不仅体现在教学内容上,更落实于人才培养的全流程。依托中外合作办学、中外联合培养等项目,北语已与美、英、法、俄等世界81个国家的高校建立了长期互派与联合培养机制。每年派出1000余名学生出国交流学习,位居同类高校前列;同时,该校也接收了9000余名留学生,是全国外国留学生最多的大学之一。北语的学生,不仅能在课堂上了解世界,更能走出去,成为国际交流的参与者、讲述者与建设者。

而所有这些成就背后,正是北语“爱国担当、诚朴厚德、求真创新、开放包容”的大学精神在支撑。以刘士勤教授为代表的一代代教育者,凭借着不因语言壁垒而止步、不因文化差异而退却的坚持,将“讲好中国故事”的理念变为现实行动。他们不仅培养语言能力,更在学生心中埋下文化自信与人文关怀的种子。

语言是最软的力量,但也是最坚韧的桥梁。从托卡耶夫总统到成千上万的国际中文学习者,从“汉语热”到“中文桥”,北语用一代又一代人的努力,证明了“文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展”的真理。

今天的你,也许只是初学者,但走进北京语言大学,你所收获的,不只是语言本身,更是世界对话的钥匙。