197所国家双高计划高校现在怎么样了?

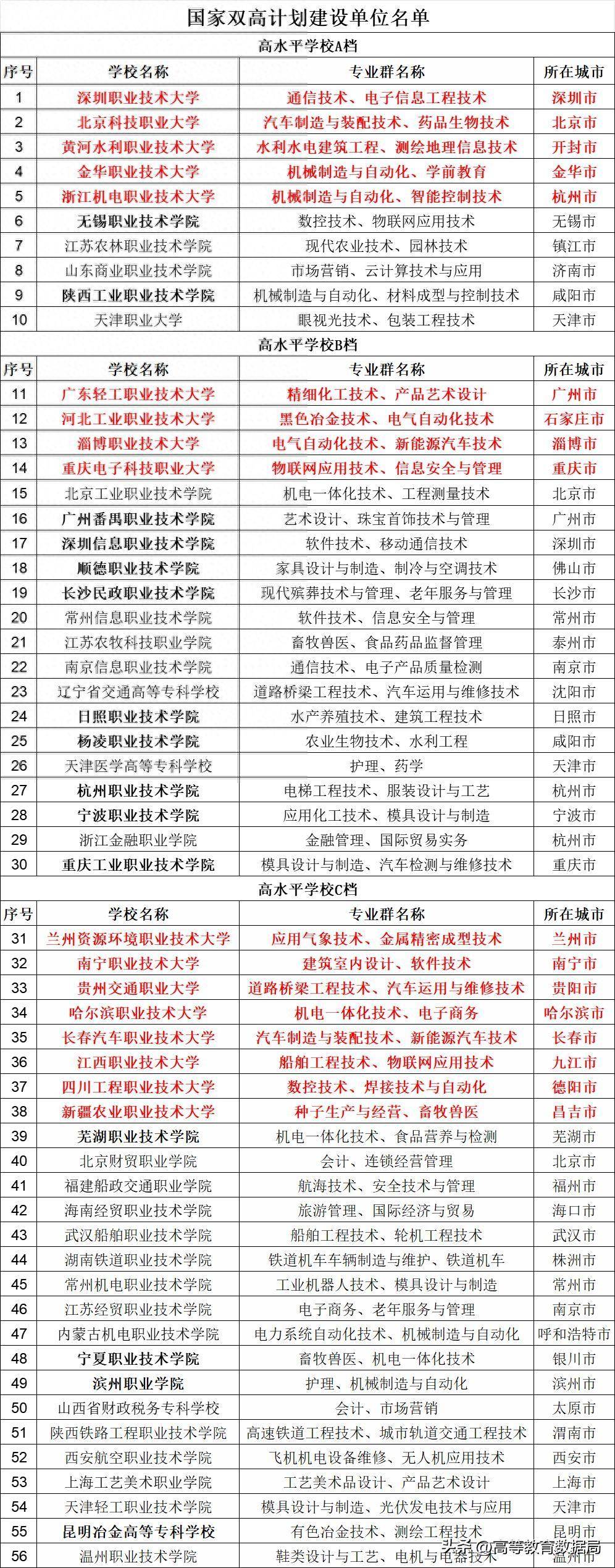

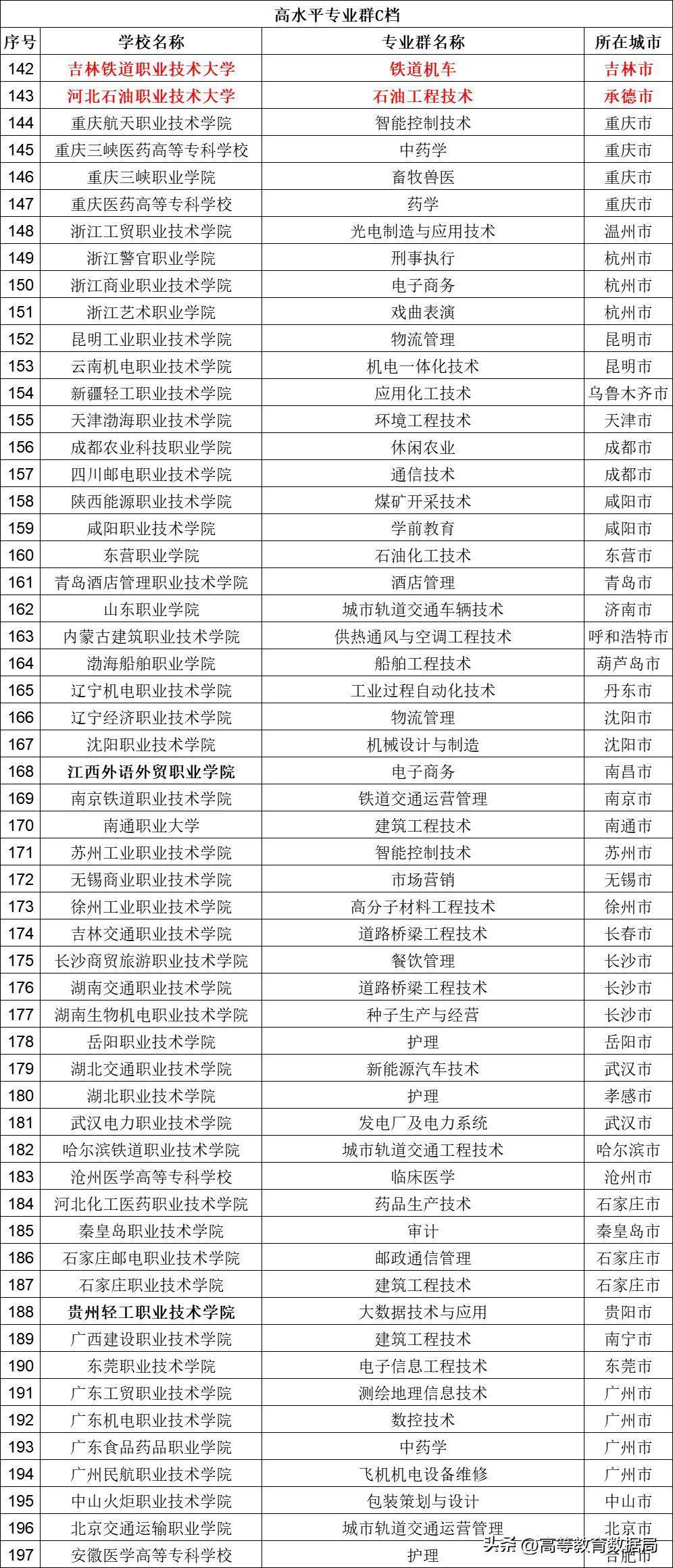

2019年,教育部启动中国特色高水平高职学校和专业建设计划(简称“双高计划”),197所院校入选首批建设名单。经过五年建设周期,这些高校在产教融合、科研创新、就业质量等方面交出了一份怎样的答卷?本文结合教育部评估报告、麦可思研究院数据及典型案例,解析双高计划的现状与未来。

一、建设成效:从“规模扩张”到“质量跃升”

1.就业率逆势上扬,校企合作成“就业稳压器”

数据支撑:麦可思研究院《2025年中国高职生就业报告》显示,双高计划院校毕业生就业率达92.3%,显著高于普通高职院校(85.7%)。其中,智能制造、新能源汽车等专业群就业率突破95%。

案例实证: 深圳职业技术大学:与比亚迪共建“新能源汽车技术”专业,企业导师占比超40%,毕业生起薪达8000元,首年留任率98%。 金华职业技术大学:联合西门子打造智能制造实训基地,学生获国家级技能奖项13项,专利转化收入超百万元。

2.科研实力突破,服务产业升级

横向技术服务收入:2024年,双高院校横向技术服务到账经费达45.6亿元,较2019年增长120%。

典型案例: 湖北某双高院校:牵头开发老挝国家职业标准,输出“机电一体化技术员IVET4级”标准,推动中国职教方案“走出去”。 常州科教城:通过“双岗互聘”机制,推动947名高层次人才参与企业技术攻关,促成技术合同登记金额7544万元。

3.产教融合深化,构建“市域联合体”

政策导向:教育部要求双高院校必须加入市域产教联合体或行业产教融合共同体。

区域实践: 广东模式:建成28个市域产教联合体,覆盖装备制造、生物医药等战略产业,全省职业院校办学条件达标率提高3倍。 襄阳案例:智能制造专业群联合6所中职院校推广“五维一体、四阶递进”育人模式,企业技改创收超2299万元。

二、现存问题:从“硬件达标”到“软实力”短板

1.区域发展失衡:东强西弱格局未改

数据对比:2023年,广东省高职毕业生本地就业率仅44.9%,而陕西省达63.1%。中西部院校因产业配套不足,人才外流现象严重。

资金差异:东部院校年生均财政拨款超1.5万元,中西部仅0.8万元,设备更新滞后影响教学质量。

2.专业适配度不足:传统专业“挤占”资源

结构矛盾:部分双高院校仍保留法律事务、小学教育等红牌专业,与区域产业需求脱节。

改革难点:某省属双高院校因专业调整缓慢,2024年对口就业率仅67%,低于教育部70%的遴选标准。

3.国际化短板:从“引进”到“输出”的跨越

现状分析:仅32%的双高院校开展境外办学项目,且多数集中在东南亚,欧美市场渗透率不足5%。

案例警示:某院校开发的“中医护理”国际标准因缺乏产业支撑,最终未能通过老挝教育部认证。

三、未来趋势:从“双高计划”到“新双高”迭代

1.遴选标准升级:聚焦“五金”建设

新要求:2025年“新双高计划”将“金课程”“金教材”“金教师”“金基地”“金专业”作为核心指标。

改革方向: 课程数字化:超60%双高院校建成虚拟仿真实训基地,适应远程教学需求。 师资国际化:要求专业教师每五年至少3个月企业实践,双语教师比例需达30%。

2.产教融合2.0:从“联合体”到“生态圈”

政策创新:教育部鼓励双高院校牵头组建跨区域产教融合共同体,打破行政壁垒。

实践探索: 长三角模式:上海、江苏、浙江联合成立“智能制造产教联盟”,共享师资与设备资源。 粤港澳案例:深圳、广州双高院校与香港职训局共建“大湾区职教云平台”,实现学分互认。

3.评价机制革新:引入“动态淘汰”

退出机制:教育部明确“新双高计划”将实行“有进有出”,中期评估连续两年排名后10%的院校将被淘汰。

数据预警:某东部双高院校因科研经费使用率低于60%,已被列入2025年整改名单。

结语:双高计划的“中国方案”与全球启示

197所双高院校用五年时间证明:职业教育完全可以走出一条“产教深度融合、服务区域发展”的特色之路。然而,面对东数西算、人工智能等新赛道,双高计划仍需在专业动态调整、国际话语权构建等方面持续发力。正如《教育强国建设规划纲要》所言:“职业教育不是‘低人一等’的教育,而是支撑产业升级的‘国之重器’。”

参考文献

教育部《2025年新一轮“双高计划”遴选前瞻报告》

麦可思研究院《2025年中国高职生就业报告》

广东省教育厅《职业教育产教融合白皮书》

新华社《“双高”建设成果典型案例汇编》

上一篇:南京两所学校新校长亮相