今年多所大学学费暴涨!为什么学历在贬值,学费却在升值?什么信号?

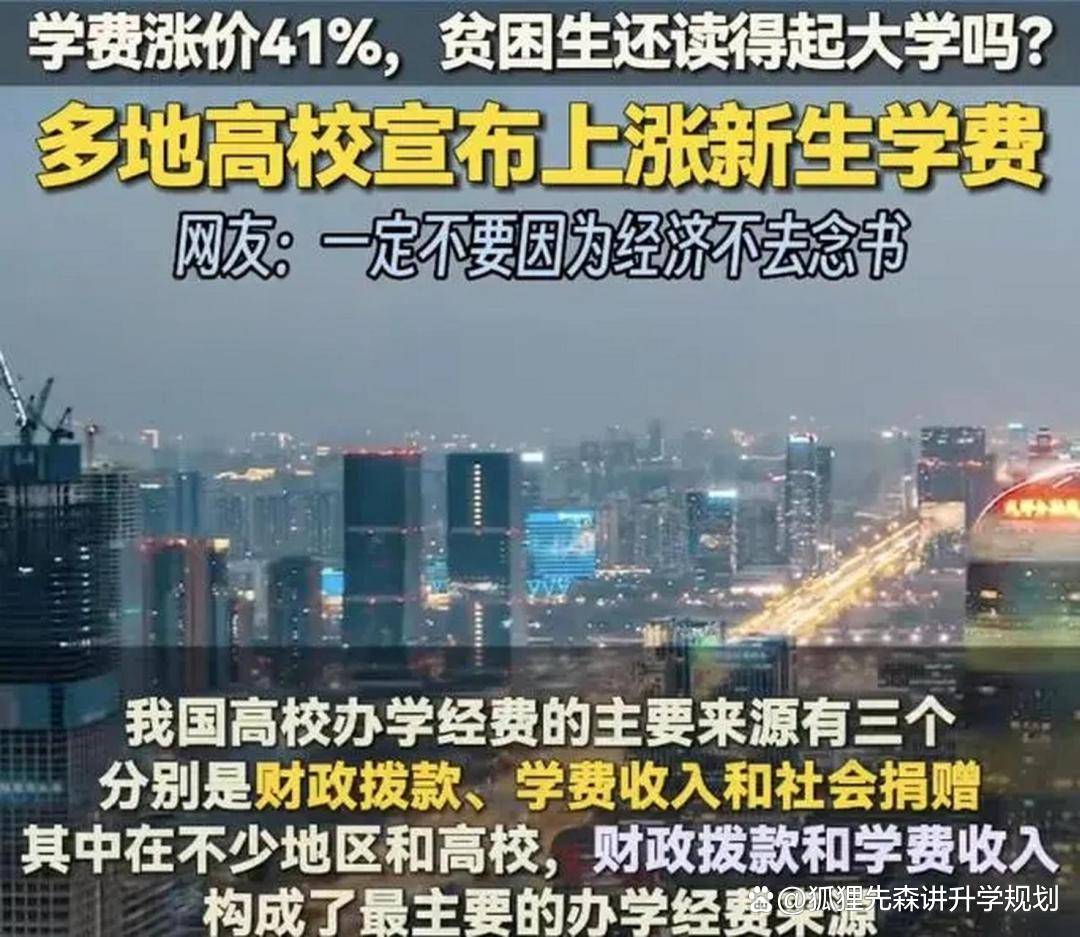

上大学的人越来越多,财政拨款无以为继,上大学不再是全民福利。

未来,除了极少数顶尖大学还能享受到财政支持,绝大部分大学都会自负盈亏。

自此,上大学从国家兜底,到“自己投资自己”

这个夏天,大家等来了大学录取通知书,也等来了涨学费的通知。

云南师范大学的学费从 5000 元涨到 6500 元,南京传媒学院的播音专业一年学费直逼 5 万,上海某民办艺术类高校的年费更是飙到 4.3 万。

更扎心的是,一边是学费 “噌噌涨”,另一边却是学历 “越来越不值钱”。2025 年高校毕业生突破 1200 万,很多本科生月薪 5000 都难寻对口工作,考研考公的竞争比一年比一年夸张。

这种 “学费升值、学历贬值” 的怪圈,到底在释放什么信号?

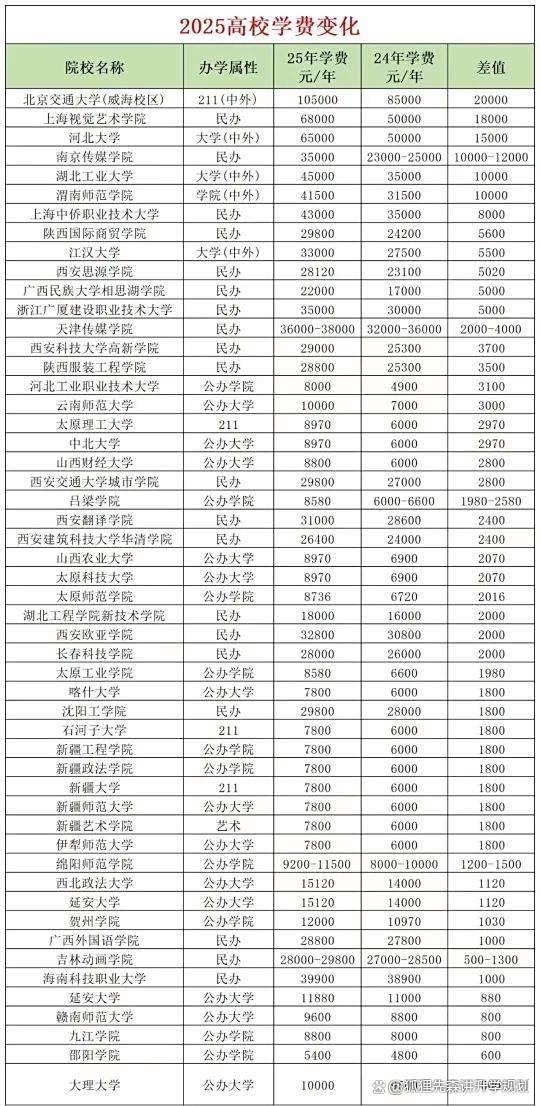

一、学费涨成什么样?公办民办一起 “跳涨”

今年的学费涨价潮,几乎席卷了所有类型的高校。

公办高校里,贵州大学的本科专业学费从 5000 元涨到 6500 元,涨幅 30%;云南大学从 4200 元涨到 6000 元,北京工业大学的部分专业学费逼近 9000 元。

这些涨幅看似不大,但叠加住宿费、教材费等杂费,四年下来比往年多花 2-3 万是常态。

民办高校更是 “涨声一片”。

上海中侨职业技术大学的艺术类本科专业,年费 4.3 万元;南京传媒学院的播音与主持艺术专业,一年学费涨了 1 万元,总价快 5 万了。

有家长吐槽:“民办本科四年读下来,够买一辆中档车了,可毕业后找的工作,月薪还不够还车贷。”

更让人无奈的是 “隐性支出”。很多高校的 “校企合作班”“实验实训费” 单独收费,年均数千元;部分专业要求购买高价设备或软件,一套专业绘图软件就要几千块。

这些费用加起来,每年的教育支出比学费单上的数字高出不少。

二、为什么非涨不可?大学从 “福利” 变成 “自负盈亏”

学费暴涨的背后,是大学 “钱袋子” 的紧张。

过去几十年,中国大学其实是 “类公共福利” 的存在。公立高校超六成经费来自政府拨款,学费 20 年几乎没怎么涨,远低于实际培养成本。

1985 年以前,大学生不仅免学费,还有奖学金,毕业包分配,堪称 “国家养着读书”。

但现在,这个模式撑不下去了。

一方面是大学生数量爆炸式增长:1999 年高校扩招时,全国大学生才 150 万,2025 年已经达到 1222 万,翻了近 8 倍。

另一方面是财政拨款在减少:2025 年教育部的高教拨款 1143 亿元,比 2024 年还下降了 4.7%。

僧多粥少,压力只能往下传。

上次大幅度涨学费已经是十年前了

部属高校家底厚还能扛,省属、市属高校就只能靠涨学费 “自救”。

一位高校财务老师透露:“计算机专业的实验室,一台服务器就要几十万,每年维护费好几万,不涨学费,这些专业可能都开不下去。”

更关键的是,大学正在变得越来越 “市场化”。食堂外包、物业承包、停车场收费,这些都是常规操作;图书馆按借阅次数收费、体育馆按小时计费,也越来越常见。

甚至教学楼冠名权、实验室命名权都能 “卖钱”,某 985 高校靠教学楼冠名就筹到 8 亿元。

当财政不再兜底,大学只能自己想办法 “搞钱”,而学费就是最直接的来源。

三、学历贬值的真相:1200 万毕业生抢 “有限饭碗”

学费涨得凶,学历却越来越 “不值钱”,这才是最让家长焦虑的。

2025 年高校毕业生 1222 万,比 2022 年多了 146 万,但优质岗位并没有同步增加。

麦可思数据显示,2023 届本科毕业生半年后平均月薪 6050 元,57.8% 的人月薪低于 6000 元,只有 7% 能 “破万”。

在二三线城市,很多本科生的起薪甚至不如技术学校的毕业生。

更尴尬的是 “专业错配”。社科院数据显示,33% 的毕业生从事与专业无关的工作;新浪教育报告提到,只有 26% 的人认为现工作与专业 “吻合”。

学了四年的专业知识用不上,相当于学费打了水漂。

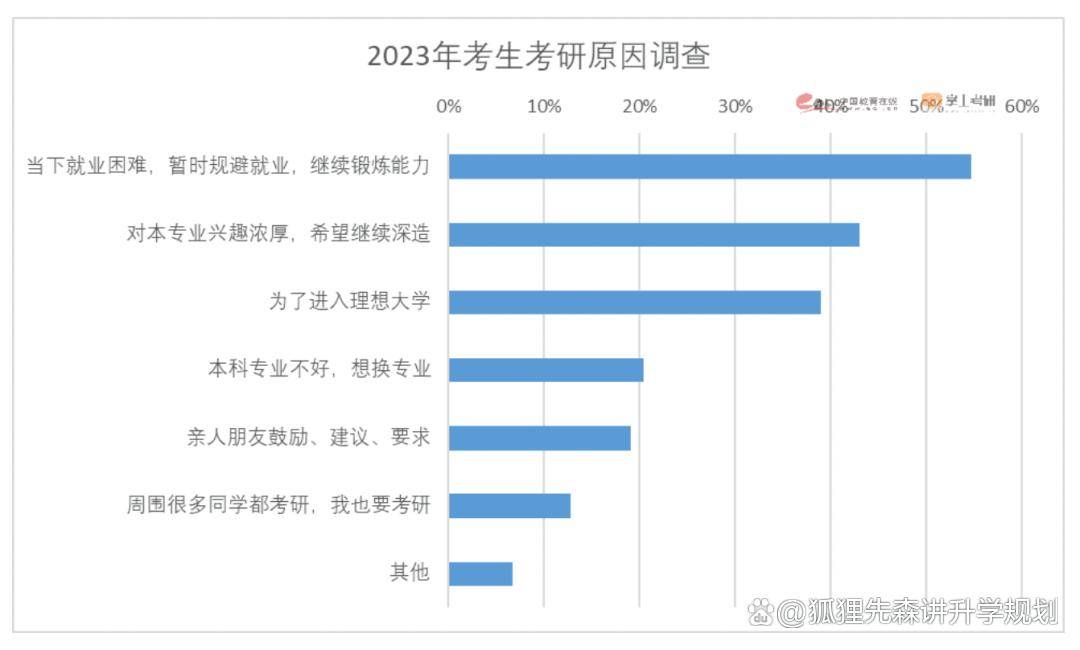

为了 “避险”,大量学生选择考研 “延缓就业”。

《2023 年全国研究生招生调查报告》显示,超 60% 的本科生考研是为了 “暂时规避就业压力”,觉得 “本科文凭不够用了”。

可研究生毕业后面临的问题一样:2025 年研究生毕业生也会突破 100 万,学历通胀已经传导到更高层次。

这种 “投入高、回报低” 的现状,让很多家庭开始算 “教育性价比”:花 20 万读四年大学,毕业后月薪 5000,要多久才能赚回成本?

如果孩子读的是民办本科冷门专业,这个回本周期可能长达 10 年。

四、释放什么信号?高等教育正在 “分层”

学费暴涨 + 学历贬值的组合,本质上是高等教育的 “结构性变革”,释放了三个重要信号。

第一个信号:大学不再是 “全民福利”。

过去 “国家兜底” 的时代结束了,现在更像是 “自己投资自己”。

财政拨款向顶尖高校、重点专业倾斜,普通高校只能靠学费维持运转。

这意味着,未来读好大学的成本会更高,教育正在成为 “拼家庭实力” 的赛道。

第二个信号:高校 “盈利化” 趋势明显。

民办高校背后的教育集团利润率惊人,中教控股净利润率 38.7%,宇华教育更是高达 47.2%,远超很多制造业企业。

当教育变成 “赚钱生意”,学校可能更关注 “招生数量”“学费高低”,而不是 “教学质量”“就业保障”。

第三个信号:学历的 “筛选功能” 在弱化,“能力价值” 在凸显。

1200 万毕业生中,真正值钱的不是 “本科文凭”,而是 “专业技能”“实践经验”。

那些能学到真本事的专业(如计算机、护理、新能源),哪怕是专科,就业也比民办本科的冷门专业好;而只靠 “文凭镀金” 的时代,正在快速过去。

五、普通家庭该怎么办?跳出 “学历执念”

面对这样的趋势,普通家庭更需要理性规划:

优先选 “高性价比” 的公办院校和专业。公办专科的王牌专业(如电力、铁道、护理)学费低、就业稳,比民办本科的冷门专业更值得选。如果分数够不上公办本科,宁可选公办专科的好专业,也别硬撑读高价民办。

警惕 “伪热门” 专业。有些民办高校跟风开设 “人工智能”“大数据” 等专业,学费涨得最高,但师资和设备跟不上,毕业生根本学不到真本事。报考前一定要查学校的 “就业质量报告”,看这些专业的毕业生去向到底如何。

重视 “技能叠加”。与其花高价读普通本科,不如在读书期间考几个实用证书(如注册会计师、计算机等级证书),或者学一门技术(如编程、设计)。在就业市场上,“本科文凭 + 技能证书” 比 “纯本科文凭” 更有竞争力。

理性看待 “考研”。如果本科专业就业差,盲目考研不如 “跨专业就业” 或 “学技术”。很多行业更看重 “工作经验”,而不是 “研究生学历”,与其花三年读研延缓就业,不如早点进入职场积累经验。

教育的本质不是 “买文凭”,而是 “长本事”

今年的学费暴涨,其实是给所有人提了个醒:高等教育正在从 “卖方市场” 转向 “买方市场”,只靠 “文凭光环” 混日子的时代结束了。

对学校来说,涨学费的同时必须提升教学质量和就业保障,否则迟早会被家长和学生 “用脚投票”。

对家庭来说,别再迷信 “学历万能论”,花多少钱读书不重要,重要的是孩子能不能学到安身立命的本事。

毕竟,教育的终极价值从来不是那张文凭,而是通过学习获得的能力、视野和思维方式。

当学费越来越贵,我们更该思考:这笔钱花出去,到底能不能让孩子未来的路更宽、更稳?这才是教育投资的核心逻辑。

你觉得现在的大学学费,还值这个价吗?欢迎在评论区聊聊你的看法!