张雪峰详细解读各个专业后,高校疯狂改名的冷门专业有哪些?

#优质好文激励计划#

“智能建造?听着像搞人工智能的高科技专业!”

当隔壁阿姨拿着孩子的录取通知书喜滋滋炫耀时,没人想到这个听起来 “高大上” 的专业,扒开外衣竟是被张雪峰反复 “劝退” 的土木工程。

今年高考志愿填报季,随着张雪峰对各专业的 “硬核解读” 火遍全网,一批大学专业悄悄玩起了 “改名魔术”—— 名字换得花团锦簇,内核还是那些被吐槽多年的冷门专业。

这场 “换汤不换药” 的操作,让不少学生和家长陷入 “甜蜜的烦恼”。

一、专业改名套路深:这些 “新名字” 藏着老面孔

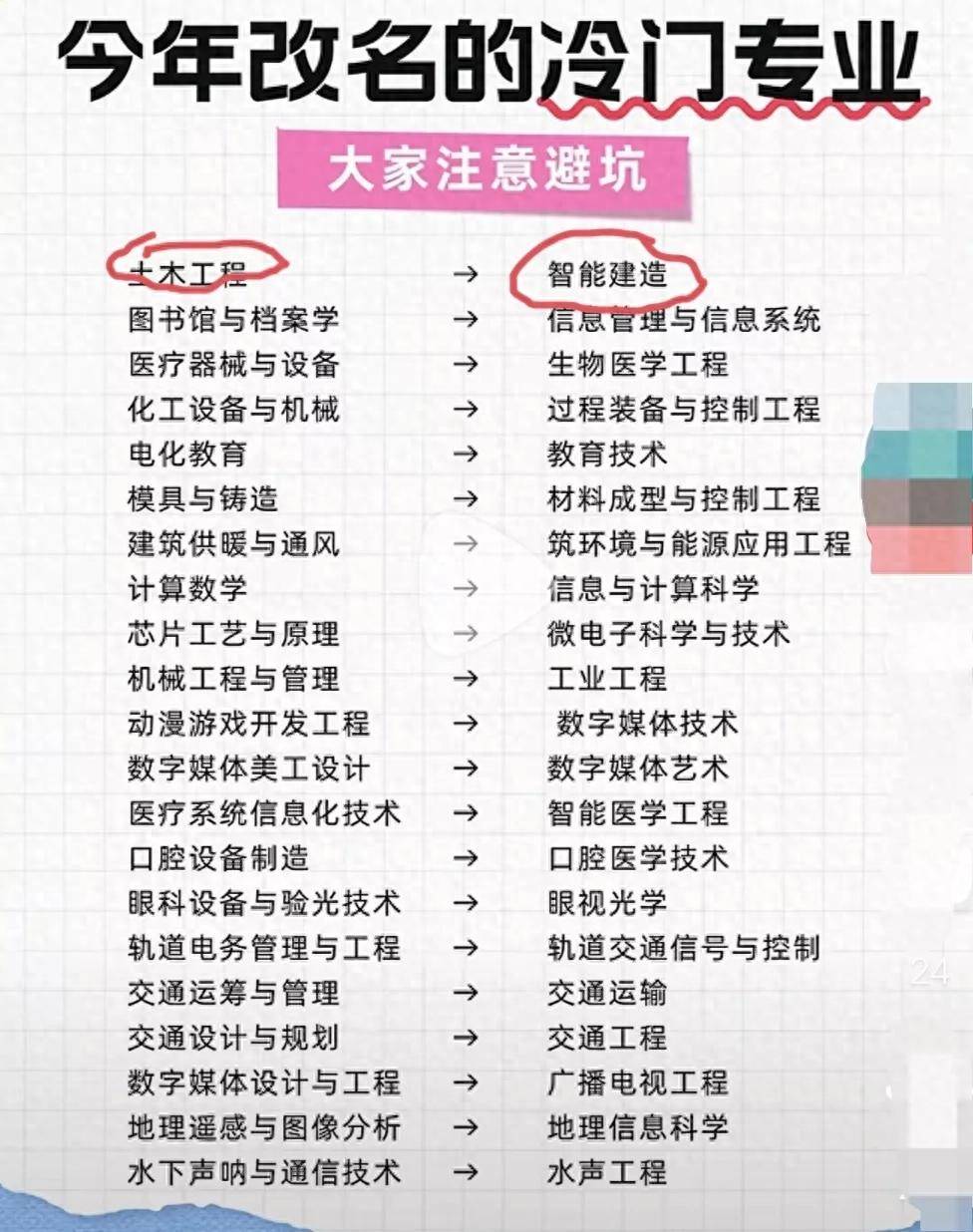

翻开今年的高校招生目录,不少专业名字让人眼花缭乱:

智能建造、数据科学与大数据技术、智能制造工程、数字经济……

可仔细一查课程表,老考生和家长立刻看出了门道:这不就是换了马甲的土木工程、信息管理、机械工程、国际经济与贸易吗?

最典型的莫过于 “智能建造” 专业。

正如那位纠结的家长遇到的情况,孩子被某本科院校智能建造专业录取时,全家都以为捡了个 “人工智能 + 建造” 的香饽饽,毕竟 “智能” 二字自带高科技光环。

直到点开该校往年的专业设置,才发现这个新专业的课程表和去年的土木工程专业几乎重合:

混凝土结构设计、工程力学、施工技术与组织等核心课程一个没少,只是新增了两门 “BIM 技术应用”“智能施工导论” 的选修课,所谓的 “智能” 更像是贴上去的标签。

类似的 “改名套路” 在多所高校上演。

某二本院校将 “信息管理与信息系统” 改名为 “数据科学与大数据技术”,课程里依旧是数据库原理、管理信息系统等老内容,仅把 “统计学” 换成 “大数据统计基础”;

还有高校把 “机械设计制造及其自动化” 升级为 “智能制造工程”,核心课程还是机械制图、金属工艺学,只不过加了 “智能制造系统导论” 这门水课。

有网友调侃: “现在的专业改名就像给老菜换摆盘,红烧肉改叫‘碳烤精制五花肉’,本质还是那碗肉。”

张雪峰在直播中曾犀利吐槽: “专业名字越花哨,越要小心!真正的好专业不需要靠改名博眼球。”

他的话直击要害 —— 这些改名专业大多是往年招生遇冷、就业口碑不佳的 “问题专业”。

某教育咨询机构统计显示,今年改名的专业中,80% 是去年录取分数线低于学校平均水平的专业,其中土木工程、材料科学、历史学等 “劝退专业” 占比最高。

二、改名背后的猫腻:高校的 “生存焦虑” 与 “流量密码”

大学专业为何突然集体 “改名换姓”?

这背后藏着高校的生存焦虑和对 “流量密码” 的追逐。

首先是 “招生难” 倒逼改名。

随着张雪峰等教育博主对专业 “祛魅”,往年靠名字蒙人的专业越来越难吸引生源。

某高校招生办老师私下透露: “去年土木工程专业一志愿录取率不到 60%,调剂过来的学生报到时还在哭。今年改名‘智能建造’后,一志愿直接满了,分数线还涨了 20 分。”

在就业压力传导到招生端的当下,一个时髦的专业名成了最直接的 “引流工具”。

其次是 “学科评估” 的隐形压力。

高校学科排名与专业热度挂钩,冷门专业长期招不到优质生源,会影响学科建设经费和师资稳定性。

把 “材料物理” 改成 “新能源材料与器件”,把 “历史学” 包装成 “文化遗产保护与数字化”,既能吸引对新兴领域感兴趣的学生,又能给学科贴上新标签,争取更多资源倾斜。

这种 “换名保学科” 的操作,成了部分高校的生存策略。

更值得警惕的是 “就业数据美化” 的潜台词。

当 “土木工程” 就业率连年下滑时,换成 “智能建造” 后,就业报告里就能写上 “毕业生主要流向智能建筑、数字施工等新兴领域”,听起来比 “去工地搬砖” 体面多了。

某 HR 透露: “企业招聘时早就看穿了这套,我们招土木工程岗位时,会直接问‘智能建造专业学过混凝土结构设计吗’,改名骗不了市场。”

但学生和家长往往容易被 “新名字” 迷惑。

就像那位纠结的家长所说: “看了张雪峰的视频知道土木工程是坑,可‘智能建造’没在劝退名单里啊!” 这种信息差让高校的改名操作屡屡得手。

有教育专家指出: “专业改名本质是信息不对称下的误导,高校利用家长对新兴领域的陌生感,把老问题包装成新机会。”

三、学生的纠结与行业的清醒:改名改变不了专业本质

专业改名最坑的是那些被名字 “忽悠” 的学生。

网友 “工地搬砖小李” 分享了自己的经历: “去年被‘智慧交通工程’专业录取,以为能搞自动驾驶,结果学的还是交通工程的老一套,现在在高速收费站实习,每天和 ETC 打交道,这就是所谓的‘智慧’?”

那位被智能建造录取的孩子面临的选择更现实:去读吧,怕四年后还是逃不过土木工程的就业困境;复读吧,又怕明年考不出今年的分数。这种纠结在今年的高考生中并不少见。

某高考志愿填报群里,家长们热烈讨论 :

“数字经济是不是就是国贸?”

“智能制造和机械工程有区别吗?”

“文化产业管理是不是就是以前的公共事业管理?”

行业的反应则清醒得多。

某建筑企业 HR 直言:“ 我们招人的时候只看核心课程和实习经历,不管你是土木工程还是智能建造,没学过结构力学、没在工地实习过,照样不要。”

在 IT 行业,“数据科学与大数据技术” 专业的毕业生如果没扎实的编程能力和算法基础,也难逃 “找不到对口工作” 的命运。

正如张雪峰所说: “企业招聘看的是你会什么,不是你专业叫什么。”

改名还可能给学生带来隐性损失。

某高校教务处老师透露: “新专业的培养方案还在摸索中,课程设置往往‘新瓶装旧酒’,老师还是原来的老师,实验设备还是原来的设备。学生看似读了新兴专业,实际学到的技能和老专业没区别,却错过了真正有实力的老专业。”

更尴尬的是考研时,“智能建造” 想考土木工程研究生,会被质疑专业匹配度;

想考人工智能方向,又缺乏足够的计算机基础,陷入 “两头不靠” 的困境。

网友 “职场老炮儿” 的评论一针见血: “我当年读的‘电子商务’,其实就是‘市场营销 + 计算机基础’,毕业找工作时企业要么要纯营销的,要么要纯技术的,我们这种‘杂交品种’最尴尬。现在的改名专业,很可能重蹈覆辙。”

四、如何避开改名陷阱?三个 “火眼金睛” 法则

面对花样百出的专业改名,学生和家长该如何擦亮眼睛,避免踩坑?

法则一:查 “前世今生”,看专业沿革

每所高校的招生网都会公布专业介绍,重点看 “专业沿革” 部分。 如果某专业标注 “2025 年由 XX 专业调整设立”,那基本可以确定是改名专业。比如 “智能建造” 若沿革自 “土木工程”,“智能制造工程” 来自 “机械工程”,就要警惕其本质未变。还可以对比往年的招生计划,若去年某冷门专业今年消失,同时新增了相似领域的新专业,大概率是 “换名重生”。

那位纠结的家长后来就是通过这招识破真相的:“在学校官网查到智能建造专业的师资队伍,发现 professors 全是去年教土木工程的老师,连研究方向都没变,瞬间就明白了。”

法则二:扒课程表,看核心课程

专业的本质在课程设置里藏不住。真正的新兴专业会有独特的核心课程,比如人工智能专业一定会有 “机器学习”“深度学习”“神经网络” 等课程; 而改名专业的核心课程和老专业高度重合,新增的 “智能”“数字” 相关课程多为选修课或导论课。

教育专家建议: “把新专业课程表和老专业对比,若核心课程重合度超过 70%,基本就是改名。” 比如智能建造如果核心课程还是工程力学、结构设计原理,那和土木工程没区别;数据科学专业若还在学 “管理学原理”,大概率是信息管理改的。

法则三:问就业去向,看行业认可度

直接咨询高校招生办 “该专业毕业生主要就业领域”,若回答模糊不清,或与老专业就业方向一致,就要警惕。还可以在贴吧、知乎找该校学长学姐打听: “你们专业改名前后就业有变化吗?” 某 985 高校材料专业学长说: “我们专业改叫‘新材料与器件’后,就业还是去钢厂、化工厂,企业 HR 都知道咋回事,就骗骗高中生。”

张雪峰在直播中反复强调: “选专业要看‘三个不变’:核心课程不变、师资不变、就业去向不变,那改名就只是文字游戏。”他建议学生报考前多查教育部学科评估结果, “真正有实力的专业,名字再土也值得报;没实力的专业,名字再花哨也别碰。”

五、教育的本质不该是 “文字游戏”

专业改名乱象暴露出高等教育的浮躁心态。

大学本该是坚守学术初心、培养专业人才的地方,如今却靠改名投机取巧,既是对学生的不负责任,也是对教育精神的背离。

真正的专业建设需要沉下心来搞学科建设。

清华大学的土木工程专业从未改名,却因在智能建造、绿色建筑等领域的深耕,常年位列学科评估 A+;

浙江大学的 “数字农业” 专业之所以被认可,是因为真的建立了从传感器技术到大数据分析的完整课程体系。

这些例子证明: 专业的生命力在实力,不在名字。

对于学生和家长来说,要理性看待专业选择,不被 “时髦名字” 绑架。

就像那位纠结的家长最终决定的: “带孩子去高校实地考察,看了智能建造专业的实验室还是原来的土木工程实验室,果断选择复读。” 这种清醒比盲目跟风更重要。

张雪峰的 “专业解读” 之所以走红,本质是戳破了教育领域的 “皇帝新衣”。

当高校不再靠改名博眼球,而是专注提升专业实力;当学生和家长能穿透名字看到专业本质,教育才能回归 “培养人” 的初心。

毕竟,一个人的职业发展靠的是扎实的专业能力,而不是大学毕业证上的几个时髦字眼。

在这个 “流量为王” 的时代,愿每所大学都能守住学术本分,愿每个学生都能选到真正适合自己的专业 —— 无关名字,只关热爱与实力。

因为教育的真谛,从来不是玩文字游戏,而是让每个专业都能培养出该领域的栋梁之材。