政府兜底,逐步推行免费学前教育,值得叫好

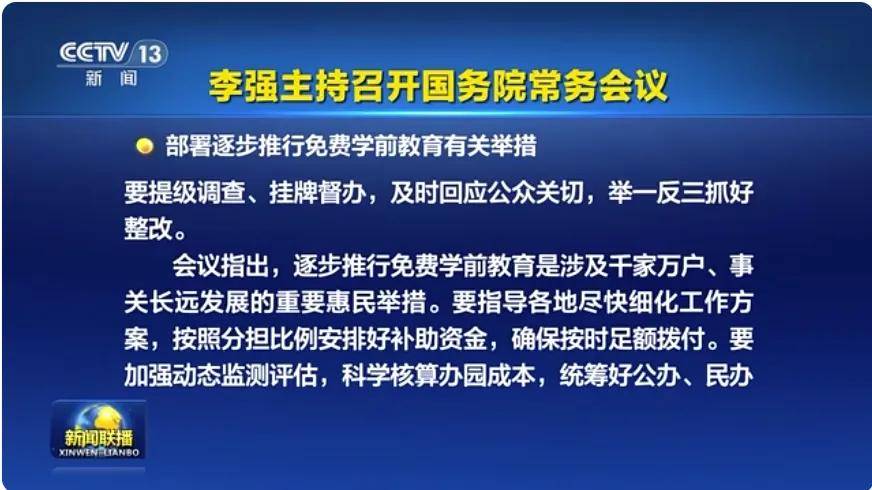

7月25日,国务院常务会议部署逐步推行免费学前教育,明确要求各地细化工作方案,确保补助资金按时足额拨付,并统筹公办、民办幼儿园补助政策,强化对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童的兜底保障。这一政策直击民生痛点,既是对“教育公平”理念的践行,也是对当前生育率低迷、家庭教育负担过重的积极回应。政府兜底,逐步推行免费学前教育,值得叫好!

长期以来,学前教育在我国教育体系中的定位较为模糊,既非义务教育,又缺乏足够的财政保障,导致“入园难、入园贵”问题突出。据统计,2024年全国幼儿园数量同比减少2万多所,在园儿童减少500多万,但普惠性幼儿园占比仍达87.26%。这表明,尽管普惠性幼儿园覆盖率较高,但优质学前教育资源仍显不足,部分家庭仍需承担较高的保教费用。

此次国常会提出“逐步推行免费学前教育”,意味着政府将承担更多财政责任,确保学前教育回归公益属性。目前,浙江、福建厦门等地已试点3年免费学前教育,覆盖3-6岁儿童。全国已有超20个省份启动免费试点,覆盖约30%的适龄儿童,重点在公办园和普惠性民办园。这一政策的落地,将极大减轻家庭育儿负担,让更多孩子享受到公平而有质量的学前教育。

免费学前教育并非简单的“政府买单”,而是需要科学规划、动态调整的长期工程。全国政协委员、中国民办教育协会会长刘林指出,推行免费学前教育需“算好三本账”——成本账、长远账、统筹账。

首先,政府需科学核算幼儿园办园成本,避免财政资金浪费。目前,部分地区的公办幼儿园生均拨款已达3.15万元/年,普惠性民办幼儿园补助标准也提高至6500元/生/年。合理的成本核算,能确保资金真正用于提升教育质量,而非“撒胡椒面”式的低效投入。

其次,少子化趋势下,幼儿园布局需动态调整,2026年我国在园幼儿预计比2023年减少1200万,若盲目扩建公办园,未来可能面临“园多孩少”的窘境,因此,需要算长远账,政策需结合人口流动趋势,优化资源配置。

再者,需要算统筹账,公办与民办幼儿园需协同发展,部分普惠性民办幼儿园因财政补助不足,可能面临关停潮,而个性化高端民办园仍有市场需求。政府应避免“一刀切”,确保民办园在过渡期发挥调节作用。

免费学前教育的核心目标之一,是确保弱势群体儿童享有平等的教育机会。目前,内蒙古、广西等地已对家庭经济困难幼儿实行保教费减免,A类困难家庭幼儿每年可获2000元补助。此次国常会进一步强调“兜底保障”,意味着政策将向低收入家庭、孤儿、残疾儿童等群体倾斜,真正实现“幼有所育”。

此外,免费学前教育还能间接刺激消费、提振生育意愿。清华大学教育学院副院长李锋亮指出,教育支出占家庭消费比重较高,免费政策可释放非教育消费潜力,带动经济增长。全国人大代表张翼也认为,降低学前教育成本有助于缓解“不敢生”问题,提升生育率。

免费学前教育的推行,标志着我国教育政策从“效率优先”向“公平优先”转变,政府兜底,不仅是对家庭经济压力的缓解,更是对社会公平的坚守。但政策落地仍需警惕“一哄而上”,避免因财政压力导致教育质量下滑,或因少子化趋势造成资源浪费。

免费学前教育,不仅是一项民生工程,更是一项未来投资,它关乎每一个孩子的起点公平,也关乎国家人力资本的长期积累,期待其真正惠及千家万户。