导师评价论为“付费攻略”,学术信任何处安放?丨大象评论

评论员 李长需

“导师的瓜”正在成为一门生意。

“用一杯奶茶钱换科研坦途”——毕业季里这句广告语,掀开了一场隐秘交易的幕布。一份份被称作“导师的瓜”的高校导师评价文档,正在考研学生群中悄悄流通。

“实验室从不能10点前下班”“女同学慎报”“毕业后帮忙推荐工作”……这些由在读或已毕业研究生写下的只言片语,覆盖着国内数百所高校。它们被包装成报考“避坑指南”,配上导师“豆瓣式评分”,以几元到几十元的价格兜售,生意竟颇为红火。

【导师简历“真空”倒逼学生信息自救】

市场的逻辑,向来是有需求才有买卖。“导师的瓜”蓬勃生长的背后,是学生们焦灼的“刚需”。

高校官网上导师们的履历,个个金光闪闪:国家项目、顶刊论文、学术头衔一大堆,但学生们真正关心的“生存指南”却集体缺席:劳务费是否准时发放?实验室气氛压抑还是自由?导师是学术科研的领路人,还是压榨劳力的“包工头”?毕业师兄师姐去向如何?

当个别导师克扣补贴、精神打压甚至骚扰学生的丑闻屡见报端,涉事教师官网简历里“师德标兵”“关爱学生”的标签却纹丝不动。这种撕裂的现实让学生们不得不自力更生,他们通过非官方渠道搜刮碎片化真相,自发完成高校本该提供的尽职调查。

报考学生通过一手“肉测”的口碑,填补了学校官方高大上简历中看不到的灰色信息,避免了两眼一抹黑“开盲盒”的风险,在报考前就能多少了解一点学院和导师的情况,也算是“避坑”自救了。毕竟,辛苦求学不易,如果“遇师不淑”,入学后落入无法适应、追悔莫及的情形,很可能一辈子就完了。

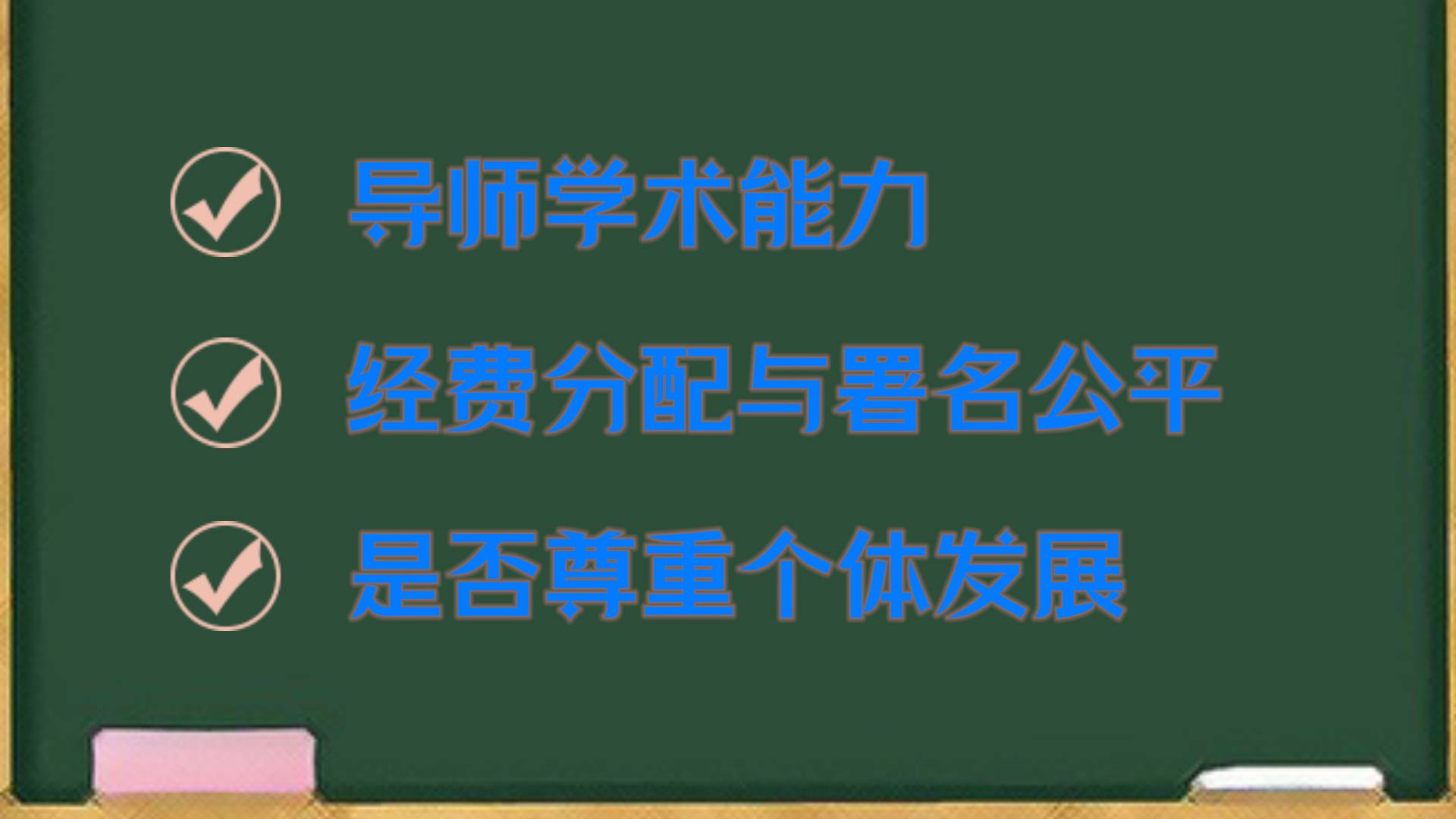

2024年澎湃新闻翻遍两万多条毕业生评价后发现:学生最关心的三件事分别是——导师学术能力、经费分配与署名公平,以及是否尊重个体发展。如果高校继续把导师简历当光荣榜而非“产品说明书”,那么“导师的瓜”这类灰色档案就会永远有市场。

【付费评测的罗生门】

报考前了解导师本无可厚非,但当“打破信息差”的正义叙事撞上流量生意,评价的真实性就开始摇摇欲坠了。

这些文档流转中极易被篡改。一句捕风捉影的“压榨学生”指控,可能源于严师对学术的坚持,也可能是懈怠者的甩锅抱怨。情绪化宣泄一旦越过事实边界,导师半生清誉可能瞬间崩塌。某高校教师坦言,自己因匿名评价中“喜欢画饼”的模糊指责,当年招生直接遇冷。这种碎片化“审判”,无异于制造学术冤案。

当导师被粗暴贴上“推荐款”“避雷款”的电商式标签,师生关系的本质已被扭曲。严厉导师可能培养严谨学者,宽松环境也可能惯出懈怠学生。简化的“毒舌点评”既难反映真实指导质量,更助涨了功利主义学术观。某些文档甚至故意植入虚假“毒丸”博眼球,已逼近商业诽谤边缘。

这份灰色交易最深的伤口,是撕裂了学术圈最珍贵的师徒信任。当学生用“开盲盒”心态选导师,当导师提防每个可能“爆料”的学生,那种亦师亦友的共同追求,已然异化为互相算计的权力游戏。

【给学生留下“逃生”的通道】

重建师生信任,堵不如疏。真正有效的破局之道,不是封杀“瓜贴”,而是拆除高校的信息围栏,用阳光评价体系重塑生态。

杭州电子科技大学的改革映射出希望:该校构建的“多维评价体系”,从学位论文质量、研究生科研成果等5个维度对导师建模,同时对学术不端一票否决;大连理工大学推行导师资格动态审核,三年间博导未通过率从3%飙升到11%。

更关键的是赋予学生“用脚投票”的保障。当清华大学、华南理工等校明文规定“师生矛盾难调和可换导师”,实质是为误入“歧途”的学生打开了“逃生”通道。这些细则的存在本身,就是对导师的无形约束,它暗示着学术声誉与学生福祉同等珍贵。

这场变革的深层意义,在于重构师生关系的权力结构。理想的评价体系应当是官方数据、学生反馈、同行评议的“三重奏”,像电子科技大学试水的导师档案库那样,让每个评分背后都站立真实的育人故事。

当一所高校敢让学生对导师“打分”,愿为师生双向选择铺路时,导师官网简历才能真正从“光荣榜”蜕变为“说明书”。到那时,“导师的瓜”这门贩卖焦虑的生意,自然会在阳光下烟消云散。毕竟,真实的声音无需付费获取,健康的学术生态,本就该生长在阳光里。