海淀刚刚开完家长会!流出的一组图片火了

海淀家长群炸了!

一组据传来自海淀某“1+3”家长会的现场照片,正在疯狂刷屏。

向下

这一次,“1+3”的学习进度,明明白白摆在家长眼前——初三生还在准备中考的时候,“1+3”娃已经开始初高衔接。

长周期的连续培养,为人才贯通成长提供了充足空间。

这场海淀家长会,哪是只开给“1+3”家庭的?

它分明是一面镜子,照见了未来教育趋势,也给所有中小学家长打了一剂“预防针”——

提前“上岸” ≠ 轻松躺赢。

“1+3”培养实验就像一场持续四年的长跑比赛。学校公布录取名单那一刻,发令枪已响!

而各所“1+3”学校相继召开的这波儿家长会,不正像赛前动员会么?

“1+3”暑假作业的重点是什么?家长会上反复强调的学科关键能力又是什么?如何把高中先发优势进一步扩大?哪些孩子适合参与培养实验?具体内容一起来看——

“1+3”家长会图片里,

藏着三个教育信息差!

提前说明一下,分享这组“1+3”家长会图片,是希望给所有小初高家长打开思路,提供一份有价值的学科规划。

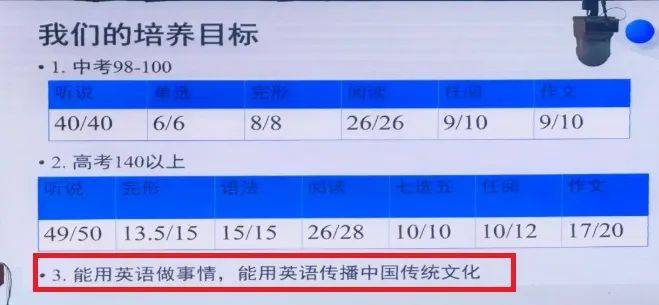

仔细梳理就会发现,语文、数学、英语、物理等学科,基本上包含了知识、素养和能力三个部分。

提前储备知识是抢占先机的基础。

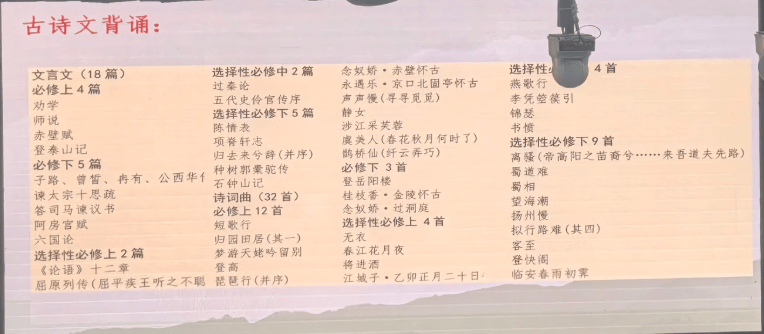

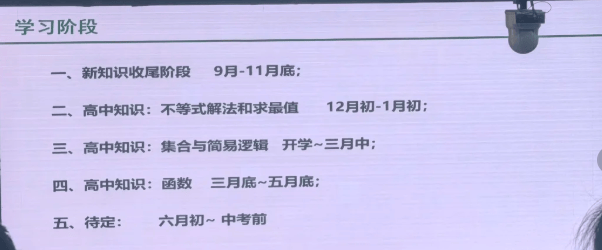

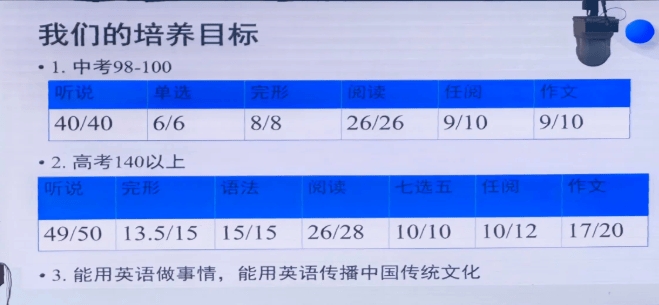

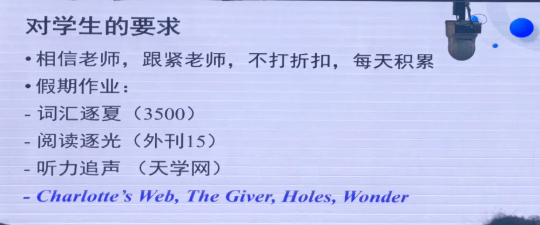

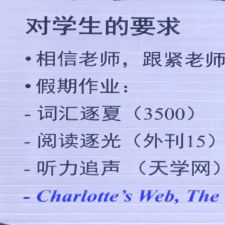

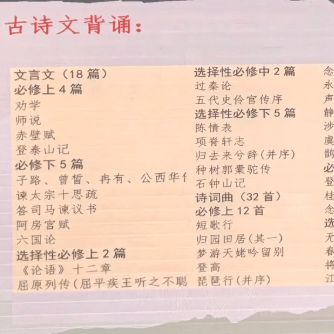

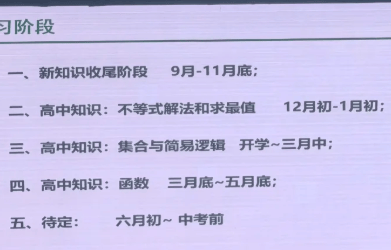

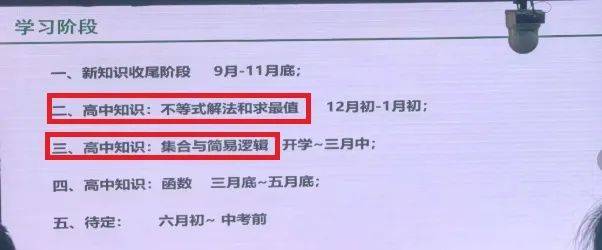

由下图可见,语文在暑假就要求熟悉高中古诗文和必读书目;英语直接启动高考3500词积累;数学则计划11月底完成初中全部内容,12月进入高中部分。

提前一年系统衔接高中知识,正是贯通培养的鲜明体现。这对于中等及偏上的学生来说,无疑是难以抗拒的“时间红利”。

学科素养需要长期积累。

“1+3”班型通常定位为实验班,部分甚至是第一实验班。不仅配备优质师资,更高度重视学生学科素养的培养,强调长期投入和精耕细作。

比如,语文阅读突出广度和深度。

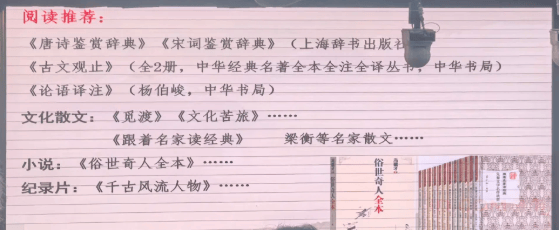

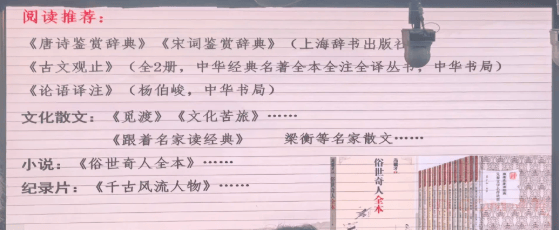

暑期推荐书单,通过文言文、古诗词鉴赏等打牢文化根基,借助文化散文等锤炼文本的深度阅读能力,再用小说、纪录片等拓宽范围并激活跨媒介的阅读素养。

英语目标则明确锚定高考能力要求,鼓励多看外刊和原版读物,强调“能用英语做事情,能用英语传播中国传统文化”,培养学生用英文讲好中国故事,在全球化视野下提升民族自信与文化自信。

注重初高衔接,把时间差转化为能力差。

为什么不少学生上了高中之后大受打击?

究其原因,一是初高中知识存在断层,高中知识难度陡增;二是中考试卷区分度不足,部分孩子熟练度有余而思维深度欠缺。

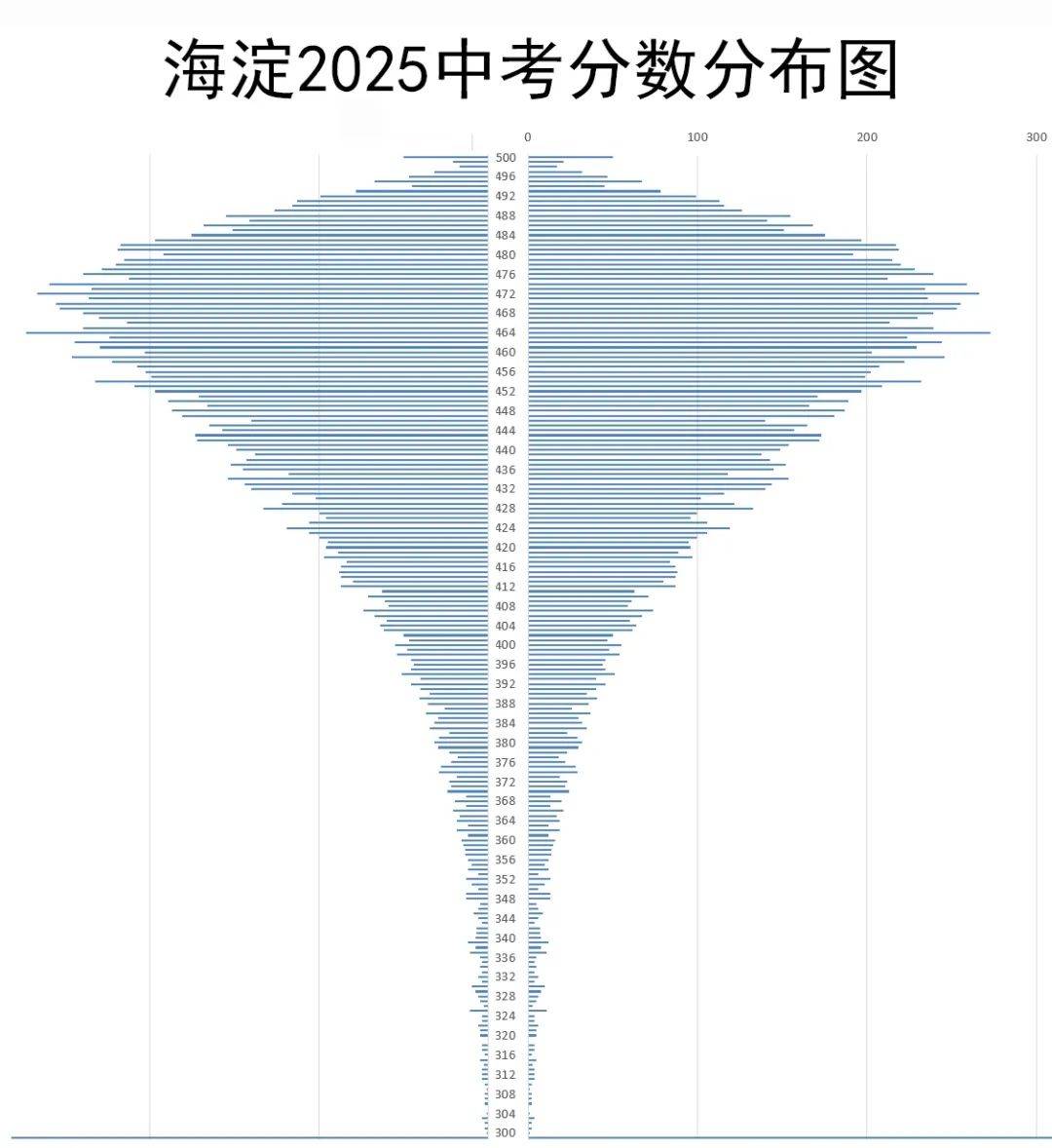

比如,今年中考海淀中高分段学生群体庞大。500分以上50人,490分以上685分,480分以上2426人。

高分学生扎堆,意味着容错空间有限。

而“1+3”恰好可以帮助孩子规避中考的不确定性,其贯通培养的设计,能有效减少学段转换带来的内耗,让学生更专注于能力提升。

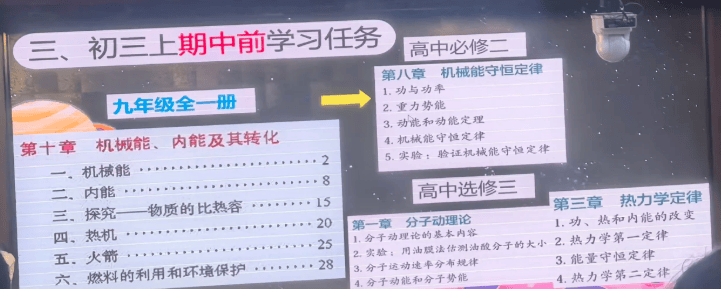

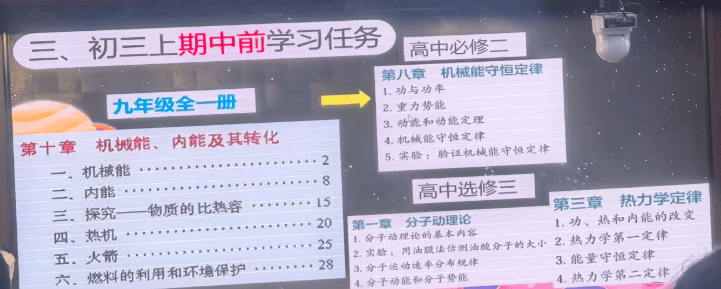

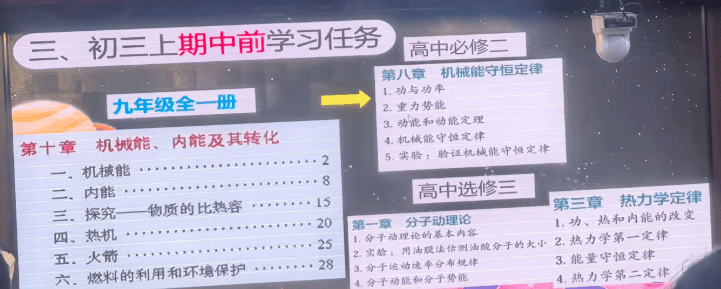

以物理为例。

初三上学期期中前学完九年级全一册,中间穿插机械能守恒定律、分子动理论、热力学定律等高中内容。

这正是“1+3”优势的集中体现——学校站在更高的知识体系层面,依据内在逻辑关联,把初高中物理有共性的模块整合讲授,让知识的贯通衔接更加自然。

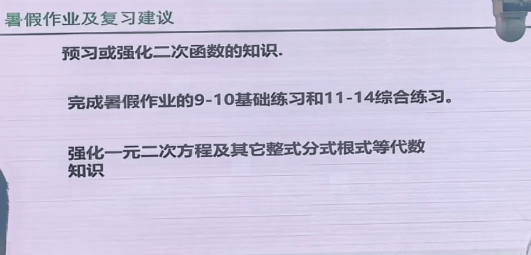

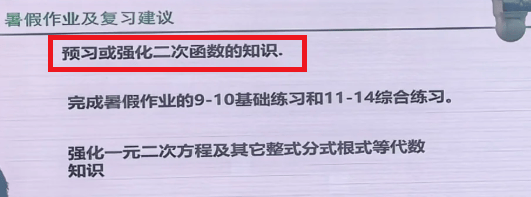

再看数学。

暑假作业重点强化二次函数等初高衔接紧密的地方。完成初中知识教学后,不是按部就班进入高中《集合》,而是优先学习不等式解法与求最值,正是因为这些内容与初中知识联系更为紧密。

“1+3”升级成为升学主赛道之一!

更适合什么样的孩子?

初升高哪还是“华山一条路”?

集团直升、“1+3”、校额到校、特长生、统招——五大主要升学路径并行,中考分数的“参考价值”正在逐渐弱化。

而“1+3”这条赛道,正渐渐从边缘升级成为主流赛道之一!

今年北京119所高中参与,占全市高中校三分之一,预计明年规模将突破万人。

这远非简单的数字增长,而是用连续四年的系统培养,打破学段壁垒,让孩子的成长更具连贯性。

更关键的是,一批区级“1+3”已经跑出显著的示范效应。

交大附中、五十七中、昌平二中、大兴一中、牛栏山一中、潞河中学等学校培养成效显著,高考表现突出,步入良性循环;海淀实验中学、北师大三附中等学校的加工增值力受到家长和学生认可,生源质量持续向好。

值得关注的是,清华附实验、人航、建华实验等学校的定位接近“六小强”,北中传媒分校在朝阳妥妥的一梯队。

还有相当一部分区级“1+3”既是优质校,也是今年的中招“黑马校”。比如,人大附中西山学校、北师大亚太实验学校、北中科技高中、八十中睿德、清华附中广华、十一学校中堂实验学校等,直接抬升了区级“1+3”的整体含金量与吸引力。

真正的中考洪峰尚未到来,“1+3”贯通培养模式,能让孩子在更稳定的环境中持续成长。

那么,这条新晋主赛道,究竟更适合哪类孩子?

一是兴趣特长与培养实验精准匹配。

各校都有明确的培养重点和特色课程。借助更充足时间,更连贯方式、更对口资源,兴趣特长的发展也会更深入。

二是当前成绩不太稳定。

中考存在一定的偶然性,而“1+3”面试更看重平时成绩和综合素质。长链条培养能减少升学焦虑,让孩子把精力聚焦在高考能力上。

三是综合素质较高。

“1+3”培养实验的主要定位之一,是招收综合素质优秀,并且在某些方面学有特长的学生。比如,有些学校聚焦AI素养,有些强调数理基础,有些需要语言天分。这些学生能在贯通培养中,充分发挥自身优势,实现持续突破。

当然,入选“1+3”的学生仍需参加中考,学业水平考试合格始终是升入高中的硬门槛。

择校逻辑变了!

东西海朝节奏不同

北京中招的结构性调整,从来不是简单的“一刀切”。

东西朝海走出了各自的节奏,家长务必关注本区中招变化可能引发的连锁反应。

海淀把优化重心放在了直升上。校额到校指标变化不大,统招仍是主流,扩招的增量主要放在了“0.5+3”和“1+3”上。海淀的竞争格局已然重塑,未来的高分竞争者,很可能来自“0.5+3”和“1+3”。建议头部娃可以冲“0.5+3”或者用“1+3”保底,中等偏上或中等娃可以选择“1+3”、统招,或者充分利用校额到校。

西城的特点是校额到校的名额特别多,而“0.5+3”7百多人,规模只有海淀的1/3,区级“1+3”学校只有5所,总计划不到2百人。建议西城家长关注未来集团直升增量以及校额到校变化。“凤头”选择集团直升,“凤脖子”和“鸡头”抓住校额到校机会。

东城集团直升600人,以本校生源为主。区级“1+3”6校215人,规模不大。校额到校头部高中名额相对较少,区重点层次名额较多。大多数东城娃进入头部高中,主要还是依靠统招。一体化办学值得关注,比如165中和东直门,汇文和汇文实验等。

朝阳“1+3”优质校不少,后起之秀扎堆,集团直升也有900多人,统招也只是小幅缩减,仍占70%以上,升学策略可以参考海淀。

看懂了各区差异,择校逻辑也得跟着变。

一是早规划,由终及始倒推出教育规划。

小高年级吃透本区政策,留意“1+3”、集团直升、校额到校、特长生等多渠道升学路径,尽早在变局中看到机遇。多条腿走路,恐怕将是未来家长做教育规划时的核心思路。

二是择校进阶为择集团,最好小升初就定下适合的教育集团。

未来的升学竞争,有可能会从单一学校的比拼,转为教育集团之间的较量。

小升初选择教育集团时,就可以考虑为初二“1+3”或初三“0.5+3”铺路。

比如,小升初选择人大附中教育集团,就等于为孩子预置了多条升学通道。

据了解,人大附中今年校额到校指标211个,集团直升157个,统招计划145个(不含大学子女70人),集团内的19中、人航、人分、人西、人翠等都有“1+3”。

作为家长,与其单纯择校,不如根据孩子现阶段的水平,合理选择一个教育理念匹配、通勤距离合适,并且集团内分层布局合理的教育集团。

最后别忘了“打铁还需自身硬”。

中考取消“小四门”后,数学和物理成了拉分关键,尤其是数学选填倒一和最后几道解答题对思维深度的要求明显提高。有意冲击头部学校的孩子,务必从小打好数学基础,加强思维能力训练。

文|京教君

素材来源|轻松家长、京城教育圈等,“京城教育圈”进行内容补充和编辑整理