可怕的“初二辍学”现象正在蔓延:孩子为什么突然自暴自弃?

作者:主创团·牧青野

在网上看到一项数据调查:

初二辍学率,有明显上升趋势。

中国教育科学研究院也曾在对1.2万名初中生,追踪三年后,给出过一份调查结果:

初二的学生,相比初一时期,情绪耗竭和学业疏离程度高出37%;辍学意向达到17.5%。

这个数据让人震惊不已。

初二,似乎成了很多孩子成长中的一个坎。

有些孩子跨过去了,但有些孩子拼尽全力,却怎么也跨不过去。

而他们的人生,也在遇到这个“坎”后,走向了不同的结局……

14岁,真的会成为孩子的分水岭

有人问:

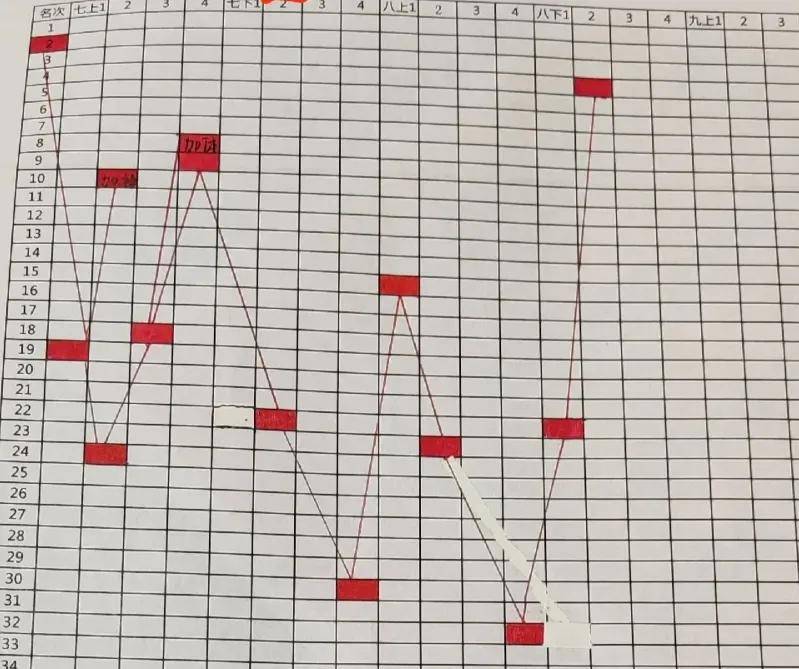

“为什么网上晒孩子成绩的,很多都是七年级和九年级的家长?为什么很少看到有八年级孩子的父母晒成绩?”

有人“贴心”地晒出自家娃的成绩单:“因为心电图的内容太劲爆了,怕心脏承受不住。”

网友@妈妈息怒分享:

“上次期末成绩,我女儿的排名是区22。

这次期末考试,直接掉到了年级22。

我以前觉得‘初二大洗牌’是贩卖焦虑,没想到这次被狠狠打脸了。”

不只是父母自己焦虑,上了初二的孩子,自己也很清楚,再不用心,是真的有可能掉队:

网友@悲伤汉堡,初二前成绩优异,曾一直是老师眼中的好学生。

但上了初二后,每次一到写作业时间,总是想拖延,有时候拖到12:30才能写完所有作业。

几乎每个周末,他都控制不住地想刷手机,屏幕时间一天能到10个小时。

下学期进重高重点班的机会,对于现在手机瘾很大的他而言,可能会比较渺茫。

网友@登录后,也是一位初二学生。

和别人不同的是,他到了初二后,不是被动放弃学习的,而是主动放弃学习。

他觉得每天上课没有任何乐趣,对自己未来也没有一点用处。

他评价成绩和学历是“好看却无用的花瓶”,觉得应试教育只是为了培养机器。

他原本可以够一够班级上游。

但现在没有一丁点儿好好学习的内驱力,成绩也一直在下滑。

类似的案例还有很多,这些网友的分享,无不暴露出一个扎心事实:

初二现象,绝不是危言耸听,而是切切实实发生在很多初二孩子身上的真实危机。

但让父母最担心的是,如果这个坎孩子迈不过去,他们可能要经历的是更为艰难的人生:

在纪录片《18岁的流水线》中,一群初二辍学的孩子们,顶着稚嫩的脸庞,在昼夜颠倒的工厂中熬着。

干着一份没有前途的工作,相比同龄人,他们的未来少了很多的可能性。

当然事无绝对,确实会有一部分孩子,哪怕经历了“初二现象”,依然能过得风生水起。

可是这些孩子,要么自身能力极强,要么背后的托举足够强大,这些不过是他们人生中一个无足轻重的小插曲。

但对于大部分普通家庭的普通孩子,14岁,是他们人生的分水岭。

那些突然“自暴自弃”的孩子

到底经历了什么?

一位心理学家曾断言:

“90%在学业中出现自暴自弃现象的孩子,都曾经历过心理创伤。”

@心理科主任医师阎加民曾总结过4种心理创伤的表现,我们可以先自查一下自己家孩子是否出现过:

1、喜欢自言自语,有时候还一人分饰多角。

这是长期得不到爱的回应的自我补偿机制。

2、一挨批评就全身僵硬,不动也不说话,眼神失焦。

这是长期挨骂后形成的应激反应。

3、在家里窝里横,一不顺心就大吼大叫,一出门却表现得十分乖巧懂事。

这是情感表达能力被长期破坏后的结果。

4、一遇到难题就退缩,一遇到挑战就躺平。

这是从来没有被肯定过形成的习得性无助。

虽说,不应该把孩子身上所有的问题都归咎于原生家庭,但不得不承认的是,孩子身上一些突然出现的问题,几乎都是在长期错误的家庭教育方式中积累出来的。

孩子和成人不一样,他们暂时还没有那么强大的自愈能力。

一些长久积累出的伤,之前只是不被看见,但不代表它们不存在。

而且几乎所有初二孩子,除了这些,还可能经历另外四大矛盾:

1、初一还在“缓上坡”,初二直接“跃陡坡”;

2、青春期激素狂飙,情绪不稳定、心思难专注,但学习又到了关键期;

3、父母对初二孩子的情感、心态,已经到了“变质期”,做不到像小学那么从容耐心,又有着即将要中考的焦虑。

4、父母自己正在经历“中年困境”,撞上不上不下的初二孩子,容易爆发矛盾。

几重“大山”压下来,才上初二的孩子,自然难以应对。

除了这些原因外,还有另一个重要原因——现在的孩子是“未成年,但自以为看透一切”。

知乎网友@城南执笔曾分析说:

“现在的孩子一边刷着视频上的‘知识网红’,跟着学‘认知升级’;

一边坐在教室里,用看傻子的眼神看老师写板书。

老师讲‘爱国’,他心里想的是‘润学’;

老师说‘努力’,他心里想着‘搞钱’;

老师说‘遵守纪律’,他在群里嘲讽‘体制狗’。

他们已经被‘互联网’接管了大脑,早就不像十年前的孩子了。”

他认为,现在的很多孩子早已变成了“信息垃圾填埋场”:

“一天刷几十个短视频,看完一堆‘负能量金句’。

认为‘学历没用,拼的是关系’‘赚钱最重要,读书不如打游戏’‘穷人翻身靠命,不靠读书’。

然后就开始‘思考’一些看似深沉,但实际只能让他们做个杠精,最终一事无成的所谓的‘人间清醒’。”

这其实也是很多初二学生在之前或当下会遇到的困境:

看似什么都懂,心中有乾坤,实则“一扎就破”。

把不自律、不努力,当作了和父母、老师、世界对抗的工具,然后心安理得地躺平或放弃。

但这真的怪孩子吗?

《儿童发展心理学》中曾总结:

“许多青少年在跨越青春期挑战的过程中,挣扎着想要达到社会和自身的要求。

他们的身体正发生着明显的变化,要面对各种各样的诱惑,快速发展的认知能力,使这个世界看起来异常复杂。

他们发现自己处于一个兴奋、焦虑、欢乐、悲伤又喜忧参半的时期。”

当下的时代,信息太杂,反转太常见,幻灭时时有,父母自顾不暇,孩子只能用自己懵懂的世界观去理解世界。

这时候如果遇到一些不那么正能量的信息,出现一些解决不了的困境,就很容易陷入一种迷茫的荒芜,走入极端,比如辍学、比如厌学、比如抑郁。

“没有人会来……”

但你要说这些孩子没救了?或者说他们自己也放弃了自己?那倒也未必。

哲学家艾默生曾说:“原因与结果是无法割舍的。”

“初二辍学”是果,但也是解决问题的因。

1、所有问题的出现,都是在“求救”

一位咨询师曾说过:“现在的孩子不缺知识和信息,但缺少方向感、角色感、情感支持。”

孩子的内心也和我们一样,充满了焦虑。

孩子是分得清现实和虚拟世界的,与其说他们被网络信息“乱花渐欲迷人眼”,不如说他们在面对网络世界时,也是恐惧的、迷茫的。

我们很多父母因为压力太大,自身都难以自洽,所以很难给孩子方向感、角色感和情感支持。

但一些“看似正确的教育口号”,其实是很难真正改变给孩子的。

所以最简单的方法,是让孩子在真实的世界中,真实的关系中找到价值感和归属感:

- 比如父母可以敞开心扉,和这一阶段的孩子,多聊一些自己的真实见解和想法(但不建议在负面情绪状态下,和孩子说太多负能量的话);

- 还可以让孩子多参加一些具体的家务劳动、真实的生存技能,反而会让孩子变得更踏实;

- 把孩子的每一个小进步、小成就,变得“可视化”,这不是说要像对幼龄孩子一样盲目“彩虹屁”,而是让孩子客观看见自己真实的优秀和可能性;

- 可以少讲一些大道理,但一定要及时关注孩子的情绪变化,并及时给出情感支持。

2、孩子是“现实主义者”,你可以不做孩子榜样,但你必须要展示出你的 “力量”

有时候我们会忽略一个事实,那就是——孩子,也是会“踩低拜高”的。

这没什么可指责的,不过是人性使然。

为人父母,千万不要和人性较劲。

我当了10多年的教师,见过很多学生,最深的感触就是:那些表面看似强大,内在空虚软弱的孩子,背后几乎都有一个在孩子眼里很“弱”的父母。

这类父母,要么很难控制自己的情绪;要么没有主见、人云亦云,经常陷入比较思维;要么自己对待生活或工作的态度非常消极。

每个孩子都有“慕强”属性,父母只有成为了孩子的“力量源泉”,孩子才能真正信服你讲的那些道理。

当然了,不是所有的父母,都能站在金字塔尖,活成孩子的榜样。

但我们可以把自己的“力量”展现给孩子:

比如我们面对挫折时的韧性;遇到困难时的坚强;不放弃自我成长的追求;甚至我们擅长做的一道菜、玩得好的一款游戏,都可以作为我们展示给孩子的“力量”。

你一定要相信:一个在孩子眼里有闪光点的父母,会更有说服力。

当孩子愿意听父母说了,父母就能更靠近孩子,那些所谓的“初二困境”,也就更容易平稳解决了。

3、别做“虚假”的父母

平时在和家长们的聊天中我发现:

有些父母,看起来对孩子的问题很上心,到处向人求助孩子的养育问题。

但不管你给出什么建议,到了他那里就变成——坚决不执行。

主打一个“嘴上和心里用心,但行为上坚决不行动”。

就像我的一个家长,每次见我,都要诉苦:“我儿子怎么都初二了,还天天沉迷手机,老师,你有没有什么好方法帮帮我?他要是一直这样下去,以后可咋办呀?”

可其实,孩子的手机,是她亲手塞给孩子的。

她从小纵容孩子玩手机,手机成为孩子唯一的玩伴,现在却转头又怪孩子只知道玩手机。

还有一个家长,天天给孩子分享各种要努力的鸡汤,但自己从不以身作则,也从不考究这些鸡汤背后的基本逻辑。

更有一个家长,自己只是普通父母,孩子也是普通智商,却非要天天拿“你为什么就不能像别的孩子一样考清华,你一点都对不起我们的辛苦养育”PUA孩子。

心理专家武志红曾说:“别妄想用你不真实的教育,养出一个真实的孩子。”

在初二这个认知急剧发展的阶段,父母真实的一面是什么样,孩子看得很清楚,并且几乎会一比一复制。

真实不可怕,但虚伪,一定会让孩子陷入混乱。

前段时间翻《悉达多》,对其中的一个观点“没有人会来”深有感触。

孩子是我们自己的,无论我们和孩子间遇到多难的问题,都没有人会来。

抱怨没用,痛苦、委屈都没用,只有实实在在地从一件件小事上做出改变,孩子才能一点点“好起来”。

向外求,求的是方法和经验;向内求,才能找到问题根源,找出解决方法。

我们改变不了环境,唯有改变自己,改变和孩子的相处方式,孩子才能平稳迈过成长路上的一个个坎,拥有广阔自足的未来。

与诸位父母共勉!