AI时代的「读书无用论」, 我劝普通人千万别信

“AI时代的读书无用论”本质是思想上的懒惰。它用一个简单的结论,回避复杂的问题,掩盖对未来的恐惧。作者:蝎子号,蓝橡树主编。........................................前几天在公园散步,无意中听到一位大爷正高谈阔论:“以后工作都被AI抢走了,小宁读再多书也没用咯!”周围一片应和之声。不知从何时起,一股“AI时代读书无用”的论调,从互联网蔓延到了街头巷尾。人们言之凿凿摆出事实——什么美国名校掀起辍学创业潮;人工智能教父预言,未来最吃香的是水管工;以及国内媒体开始热议,高学历“脱下长衫”,学霸回炉读职校。

“AI时代的读书无用论”本质是思想上的懒惰。它用一个简单的结论,回避复杂的问题,掩盖对未来的恐惧。作者:蝎子号,蓝橡树主编。........................................前几天在公园散步,无意中听到一位大爷正高谈阔论:“以后工作都被AI抢走了,小宁读再多书也没用咯!”周围一片应和之声。不知从何时起,一股“AI时代读书无用”的论调,从互联网蔓延到了街头巷尾。人们言之凿凿摆出事实——什么美国名校掀起辍学创业潮;人工智能教父预言,未来最吃香的是水管工;以及国内媒体开始热议,高学历“脱下长衫”,学霸回炉读职校。 刚开始,我对这种声音并不反感,还觉得耳目一新。时代变了,靠一纸文凭定终身的剧本,确实该改改了。但当这种论调简化成一句粗暴的“读书没用”,并成为一股“反智”风潮时,我必须得出来说几句。我的观点是:一个人无论身处什么时代,读书都是有用的。相较而言,时代变局下更需要保持学习状态。只有沉淀出自己的认知,才能看清未来方向,而不是没头苍蝇一样瞎抓,听风就是雨。 AI时代究竟该怎么学,是个挺复杂的话题。但舆论总有化繁为简的天赋,传到普通人耳朵里,就变成了「读书没用」。 大人听听也就罢了,对价值观还没成型的青少年来说,就很容易被误导,吃到一点学习上的苦,就说「反正学习都没用了」,早早告别读书,那就非常可惜了。

刚开始,我对这种声音并不反感,还觉得耳目一新。时代变了,靠一纸文凭定终身的剧本,确实该改改了。但当这种论调简化成一句粗暴的“读书没用”,并成为一股“反智”风潮时,我必须得出来说几句。我的观点是:一个人无论身处什么时代,读书都是有用的。相较而言,时代变局下更需要保持学习状态。只有沉淀出自己的认知,才能看清未来方向,而不是没头苍蝇一样瞎抓,听风就是雨。 AI时代究竟该怎么学,是个挺复杂的话题。但舆论总有化繁为简的天赋,传到普通人耳朵里,就变成了「读书没用」。 大人听听也就罢了,对价值观还没成型的青少年来说,就很容易被误导,吃到一点学习上的苦,就说「反正学习都没用了」,早早告别读书,那就非常可惜了。 警惕“低学历逆袭”的幸存者偏差学历没有过去30年那么有用了,这是事实。 原因很简单,大学扩招,学历通胀,而优质岗位并没有同比例增加。提升就业竞争去死磕学历,风险就很大。 于是就有人说:我看新闻里有人做小笼包拿到了杭州的人才补贴,刮腻子能做到几十万年薪。还有泡泡玛特的创始人也不是名校毕业生,却成了河南省新首富,所以读不读书关系不大。有点传播学常识的人知道:狗咬人不是新闻,人咬狗才是新闻。 当“中专生逆袭”成为新闻,恰恰证明了它的罕见,它的特殊。这种故事流传甚广,一方面是因为太典型,另一方面则是因为它迎合人们对「弯道超车」「以小博大」的幻想。低学历的大多数在哪呢?他们没有出现在新闻里,而是活在《十八岁的流水线》这部纪录片中。

警惕“低学历逆袭”的幸存者偏差学历没有过去30年那么有用了,这是事实。 原因很简单,大学扩招,学历通胀,而优质岗位并没有同比例增加。提升就业竞争去死磕学历,风险就很大。 于是就有人说:我看新闻里有人做小笼包拿到了杭州的人才补贴,刮腻子能做到几十万年薪。还有泡泡玛特的创始人也不是名校毕业生,却成了河南省新首富,所以读不读书关系不大。有点传播学常识的人知道:狗咬人不是新闻,人咬狗才是新闻。 当“中专生逆袭”成为新闻,恰恰证明了它的罕见,它的特殊。这种故事流传甚广,一方面是因为太典型,另一方面则是因为它迎合人们对「弯道超车」「以小博大」的幻想。低学历的大多数在哪呢?他们没有出现在新闻里,而是活在《十八岁的流水线》这部纪录片中。 那些厌倦读书,早早跳入社会的孩子很快会发现,流汗流血换来的微薄薪水,才是这辈子更难逾越的“坑”。有人问他们是否后悔。 回答几乎都是肯定的——「如果再给一次机会,无论如何也要读下去。」

那些厌倦读书,早早跳入社会的孩子很快会发现,流汗流血换来的微薄薪水,才是这辈子更难逾越的“坑”。有人问他们是否后悔。 回答几乎都是肯定的——「如果再给一次机会,无论如何也要读下去。」 更残酷的是,在AI淘汰的岗位中,流水线工作首当其冲。如今遍地都是“黑灯工厂”,机械臂替代人类工人24小时无休。将来的车间里,只需要留下几个懂技术、会编程的工程师足矣。快递、外卖和客服的岗位,在无人系统普及后,又能吸纳多少劳动力?

更残酷的是,在AI淘汰的岗位中,流水线工作首当其冲。如今遍地都是“黑灯工厂”,机械臂替代人类工人24小时无休。将来的车间里,只需要留下几个懂技术、会编程的工程师足矣。快递、外卖和客服的岗位,在无人系统普及后,又能吸纳多少劳动力? 至于大学生毕业送外卖,问题并不是出在读书没有用了,而是高校沦为「学历工厂」,盲目扩招导致专业与产业脱节,这里就不展开了。说到美国名校生辍学投身AI创业这个现象。当然一方面比例依然是非常低的,大部分学生还是在苦苦上大学。另一方面他们掀桌子的底气,并不是因为“学历低”,而是因为“认知高”。这群早慧的学生,通过高中阶段的学习、创业、阅读,乃至AI赋能,获取了洞察时机、抓住机遇的能力。辍学,是他们认知足够后做出的主动选择,而不是因为学不下去的被动放弃。AI时代,普通人更要「亲自学习」在过去,读书是为了获取知识(Knowledge);那么在AI时代,读书的核心目的,是为了提升我们的认知(Cognition)。知识可以被AI秒速检索,但以下三种源于深度学习的能力,机器在短期内无法取代,它们将成为人与人之间最核心的差距:第一,系统思维能力。AI能拥有海量信息,但无法替代你构建一个完整的思考框架,构建思考框架,还是要靠「亲自学习」。尤其是深度的跨学科的项目,能让你学会连接不同领域的知识,看清事物的全貌和本质,做出独立判断。我读到过一位程序员爸爸的观点。他说,虽然现在很多编程工作已经用AI工具了,但他非常庆幸,自己经历过没有AI的时代。“通过日常技术,我深入理解了技术发展背后的取舍,掌握了编程的底层逻辑和原理。但在当下,我还能静下心来深入钻研每个细节吗?”他认为,AI会让人产生能力幻觉,错把AI当成自己的能力,导致高估自己的实际水平,从而也失去了独立分析和解决问题的能力。第二,情感共鸣能力。人类社会的很多事,无法用理性去理解。比如泡泡玛特,你要我用理性去分析,会觉得这玩意儿有什么用?既不好看,也没有用,还要抢?!

至于大学生毕业送外卖,问题并不是出在读书没有用了,而是高校沦为「学历工厂」,盲目扩招导致专业与产业脱节,这里就不展开了。说到美国名校生辍学投身AI创业这个现象。当然一方面比例依然是非常低的,大部分学生还是在苦苦上大学。另一方面他们掀桌子的底气,并不是因为“学历低”,而是因为“认知高”。这群早慧的学生,通过高中阶段的学习、创业、阅读,乃至AI赋能,获取了洞察时机、抓住机遇的能力。辍学,是他们认知足够后做出的主动选择,而不是因为学不下去的被动放弃。AI时代,普通人更要「亲自学习」在过去,读书是为了获取知识(Knowledge);那么在AI时代,读书的核心目的,是为了提升我们的认知(Cognition)。知识可以被AI秒速检索,但以下三种源于深度学习的能力,机器在短期内无法取代,它们将成为人与人之间最核心的差距:第一,系统思维能力。AI能拥有海量信息,但无法替代你构建一个完整的思考框架,构建思考框架,还是要靠「亲自学习」。尤其是深度的跨学科的项目,能让你学会连接不同领域的知识,看清事物的全貌和本质,做出独立判断。我读到过一位程序员爸爸的观点。他说,虽然现在很多编程工作已经用AI工具了,但他非常庆幸,自己经历过没有AI的时代。“通过日常技术,我深入理解了技术发展背后的取舍,掌握了编程的底层逻辑和原理。但在当下,我还能静下心来深入钻研每个细节吗?”他认为,AI会让人产生能力幻觉,错把AI当成自己的能力,导致高估自己的实际水平,从而也失去了独立分析和解决问题的能力。第二,情感共鸣能力。人类社会的很多事,无法用理性去理解。比如泡泡玛特,你要我用理性去分析,会觉得这玩意儿有什么用?既不好看,也没有用,还要抢?! 这里面就涉及到人类情感的共鸣,投射、寄托,寻求社会认同等等各种机器算不出的东西。博主九边说未来是个「兴趣经济」时代,十亿网民创造了一个前所未有的超级市场,有无数稀奇古怪的需求,你只要满足了其中一个分类,就能把日子过得很好。普通人如何去发现这些稀奇古怪的需求?如果不经历大量文科学习、跟真实人类沟通,很难体察这些需求,AI不会告诉你答案。技术是可以解决效率问题,而共情解决所有与人有关的问题。人们最终会发现,与网飞(外表闪亮实则廉价)的锡纸相比,托尔斯泰才是真正的金子。第三,元认知能力。有些人觉得AI不那么好用,数据幻觉太严重了,胡说八道些什么;但有些人却把AI奉为真理,完全看不出问题出在哪里。这实际上就是个人元认知能力的不同。有的人可以通过内化知识,追根溯源看透AI答案里的逻辑漏洞,而有的人则对AI信息照单全收。「AI这么说的,那还能有错?」,能说出这种话的人,在被AI取代之前,可能就早早被AI割了韭菜。总之,拥有元认知能力,你才能不断迭代自己。

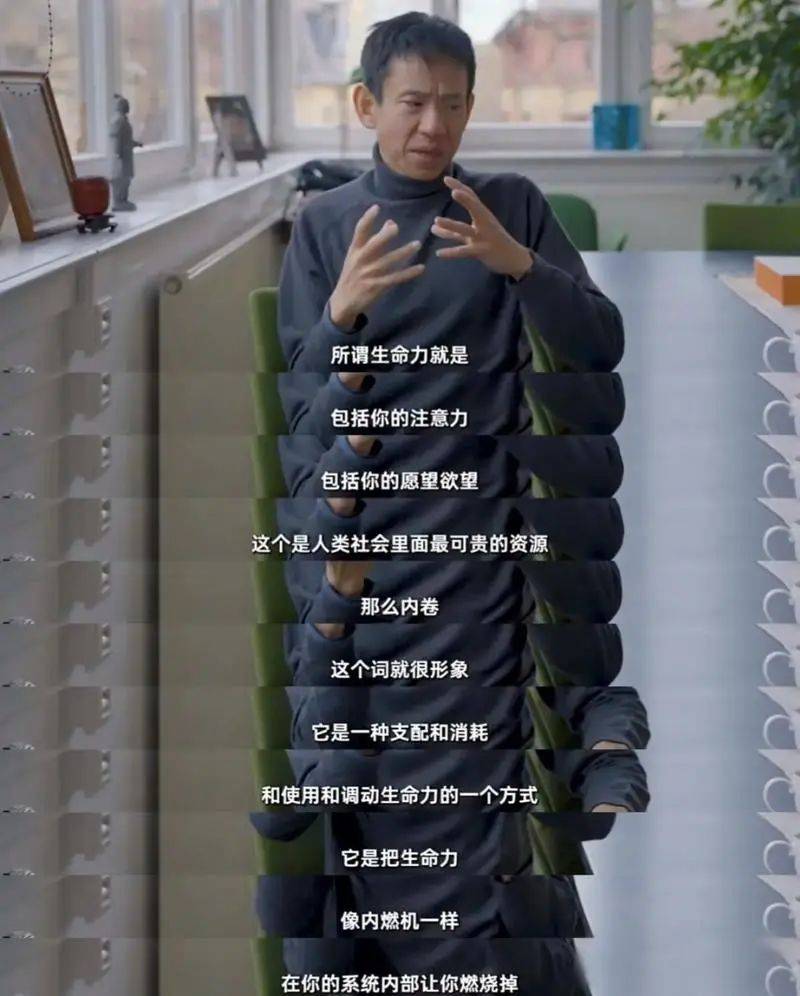

这里面就涉及到人类情感的共鸣,投射、寄托,寻求社会认同等等各种机器算不出的东西。博主九边说未来是个「兴趣经济」时代,十亿网民创造了一个前所未有的超级市场,有无数稀奇古怪的需求,你只要满足了其中一个分类,就能把日子过得很好。普通人如何去发现这些稀奇古怪的需求?如果不经历大量文科学习、跟真实人类沟通,很难体察这些需求,AI不会告诉你答案。技术是可以解决效率问题,而共情解决所有与人有关的问题。人们最终会发现,与网飞(外表闪亮实则廉价)的锡纸相比,托尔斯泰才是真正的金子。第三,元认知能力。有些人觉得AI不那么好用,数据幻觉太严重了,胡说八道些什么;但有些人却把AI奉为真理,完全看不出问题出在哪里。这实际上就是个人元认知能力的不同。有的人可以通过内化知识,追根溯源看透AI答案里的逻辑漏洞,而有的人则对AI信息照单全收。「AI这么说的,那还能有错?」,能说出这种话的人,在被AI取代之前,可能就早早被AI割了韭菜。总之,拥有元认知能力,你才能不断迭代自己。 哈佛大学曾提出一个“T型人才”模型,我认为它完美地诠释了AI时代普通人的成长路径。“T”的那一横,代表你知识的广度。 你涉猎的领域越广,看问题的视角就越多维,应对变化的灵活性就越强。“T”的那一竖,代表你专业的深度。 这是你的立身之本,是你不可替代的核心竞争力。为什么现在很多高薪职场人,明明已经是行业专家,却依然充满危机感?因为他们大多是“I型人才”,那一竖虽然很长,但那一横却短得可怜。一旦行业遭遇寒冬,毫无抗风险能力。如何构建T型结构?那一竖,靠的是刻意练习和深度工作;那一横,则完全依赖于持续、广泛的学习,去懂点经济、通点历史、了解点人性,将自己的专业能力,迁移到任何一个新兴的领域。生命力就是生产力我自己有个很深的体验:每当读到一本好书,听到一个好的讲座,获得醍醐灌顶的认知突破时,整个人都会感到被“激活”的能量,对生活充满热情和渴望。我认为,这是真正的教育蕴含的力量——它为人“充能”,激发人的生命力。我们反对的那种「教育」,或者觉得无用的教育,是社会学者项飙提出的那种“攫取”孩子生命力的东西。是让孩子们在题海战术和竞争排名中,耗尽了好奇心和探索欲的那种「内卷式读书」。

哈佛大学曾提出一个“T型人才”模型,我认为它完美地诠释了AI时代普通人的成长路径。“T”的那一横,代表你知识的广度。 你涉猎的领域越广,看问题的视角就越多维,应对变化的灵活性就越强。“T”的那一竖,代表你专业的深度。 这是你的立身之本,是你不可替代的核心竞争力。为什么现在很多高薪职场人,明明已经是行业专家,却依然充满危机感?因为他们大多是“I型人才”,那一竖虽然很长,但那一横却短得可怜。一旦行业遭遇寒冬,毫无抗风险能力。如何构建T型结构?那一竖,靠的是刻意练习和深度工作;那一横,则完全依赖于持续、广泛的学习,去懂点经济、通点历史、了解点人性,将自己的专业能力,迁移到任何一个新兴的领域。生命力就是生产力我自己有个很深的体验:每当读到一本好书,听到一个好的讲座,获得醍醐灌顶的认知突破时,整个人都会感到被“激活”的能量,对生活充满热情和渴望。我认为,这是真正的教育蕴含的力量——它为人“充能”,激发人的生命力。我们反对的那种「教育」,或者觉得无用的教育,是社会学者项飙提出的那种“攫取”孩子生命力的东西。是让孩子们在题海战术和竞争排名中,耗尽了好奇心和探索欲的那种「内卷式读书」。 当所有重复性、流程化的工作都可以被外包给机器时,什么才是人类最后的价值?是你的好奇心、你的创造欲、你的审美力、你感受爱与美的能力——总而言之,是你的生命力。生命力本身就是生产力。靠15年寒窗苦读,换一份安稳30年工作的时代已经过去了。在今天,如果你无法将学习内化为一种生活方式,保持思考和好奇,就真的会被时代的车轮无情碾过。结语所谓“AI时代的读书无用论”,本质上是一种思想上的懒惰。它试图用一个简单的结论,来回避复杂的问题,掩盖对未来的恐惧,误导我们的孩子。对于普通家庭而言,这碗“毒鸡汤”可千万别喝。在时代洪流面前,我们没有雄厚的资本、通天的人脉去试错。我们唯一能做的,就是通过教育,不断垫高自己的认知,拓宽自己的视野。这才是普通人在这个不确定的世界里,唯一确定的依靠。

当所有重复性、流程化的工作都可以被外包给机器时,什么才是人类最后的价值?是你的好奇心、你的创造欲、你的审美力、你感受爱与美的能力——总而言之,是你的生命力。生命力本身就是生产力。靠15年寒窗苦读,换一份安稳30年工作的时代已经过去了。在今天,如果你无法将学习内化为一种生活方式,保持思考和好奇,就真的会被时代的车轮无情碾过。结语所谓“AI时代的读书无用论”,本质上是一种思想上的懒惰。它试图用一个简单的结论,来回避复杂的问题,掩盖对未来的恐惧,误导我们的孩子。对于普通家庭而言,这碗“毒鸡汤”可千万别喝。在时代洪流面前,我们没有雄厚的资本、通天的人脉去试错。我们唯一能做的,就是通过教育,不断垫高自己的认知,拓宽自己的视野。这才是普通人在这个不确定的世界里,唯一确定的依靠。