华师专家研究成果 || 于红澎:小学数学跨学科主题学习活动设计研究:理论框架与实践路径

摘要:在知识经济与全球化竞争加剧的背景下,培养学生的跨学科综合素养成为基础教育改革的重要目标。《义务教育数学课程标准(2022 版)》明确提出 “跨学科主题学习” 的课程要求,然而当前教学实践中存在主题泛化、内容零散、目标与评估脱轨等问题。本研究构建 “理论建构 — 实践调研 — 框架设计 — 案例验证” 的研究路径,系统探讨小学数学跨学科主题学习活动的设计原则与实施流程,并通过具体案例验证其有效性,为一线教师提供可复制的操作方案,助力数学学科核心素养落地。

关键词:小学数学;跨学科主题学习;活动设计;核心素养

一、研究背景

与理论基础

(一)时代诉求与政策导向:跨学科主题学习的必要性

随着人工智能、大数据等技术的迅猛发展,知识的碎片化传授已无法满足复杂问题解决的需求。经济合作与发展组织(OECD)指出,未来人才需具备 “跨学科问题解决能力”,我国《“十四五” 教育发展规划》亦强调 “加强学科间相互融合,强化实践育人”。2022 年颁布的数学课程标准首次明确 “跨学科主题学习” 占本学科总课时的 10%-15%,要求以数学学科为基点,融合科学、艺术、信息技术等领域,培养学生 “用数学的眼光观察现实世界,用数学的思维思考现实世界,用数学的语言表达现实世界” 的核心素养。

(二)理论支撑:跨学科学习的教育学基础

1.建构主义学习理论(皮亚杰):知识不是被动接受的,而是学习者在一定情境即社会文化背景下,借助其他人(包括教师和学习伙伴)的帮助,利用必要的学习资料,通过意义建构的方式而获得的。跨学科主题学习通过真实情境创设,让学生在解决问题中主动建构数学与其他学科的知识关联。

2.多元智能理论(加德纳):人类存在语言、逻辑— 数学、空间、肢体 — 动觉等多元智能,单一学科教学难以满足学生的多元发展需求。跨学科活动通过多样化任务设计,为不同智能类型的学生提供展示平台,促进个性化发展。

3情境认知理论(布朗):知识的意义存在于具体的情境和实践中。跨学科主题学习将数学知识嵌入真实生活场景(如超市购物、校园规划、自然测量等),使学生在解决真实问题中理解知识的应用价值。

二、小学数学跨学科

主题学习的实践困境

(一)主题选取:从“学科拼盘” 到 “深度融合” 的割裂

调研发现,62% 的教师在设计主题时存在 “学科拼盘” 现象:如将 “认识图形” 与美术课的 “图形绘画” 简单叠加,缺乏核心问题驱动,导致数学与其他学科的关联停留在表面,未能形成知识协同效应。

(二)目标定位:从“知识本位” 到 “素养本位” 的偏差

在目标设定中,45% 的教师仍以单一学科知识掌握为核心(如 “掌握长方形面积计算方法”),忽视 “问题解决能力”“合作交流能力” 等跨学科素养的培养,导致活动设计偏离 “育人本位”。

(三)活动组织:从“线性流程” 到 “动态生成” 的脱节

传统课堂多采用“教师讲解 — 分组实践 — 成果展示” 的线性流程,而跨学科学习中,学生在调研、实验、建模等环节常生成超出预设的问题(如测量校园绿地时涉及生态保护问题),但 78% 的教师缺乏弹性设计,未能及时捕捉教育契机。

(四)评价体系:从“结果导向” 到 “过程导向” 的缺失

当前评价仍以书面测试为主,对“探究过程的科学性”“团队协作的有效性”“创新思维的独特性” 等维度缺乏系统评估工具,导致 “重活动形式、轻素养发展” 的现象普遍存在。

三、小学数学跨学科

主题学习活动的设计框架

(一)设计原则:三维度协同建构

1.学科性原则:筑牢数学根基以数学核心知识为锚点(如“数与代数”“图形与几何”“统计与概率”),确保跨学科活动服务于数学概念的理解与应用。例如 “校园垃圾分类统计” 活动,需以 “数据收集、整理、分析” 为核心,避免因过度追求环保教育而淡化数学本质。

2.真实性原则:链接生活世界主题应源于学生的生活经验(如家庭收支、体育比赛、植物生长),通过“问题情境化 — 情境任务化 — 任务学科化” 的转化,让学生体会数学的现实意义。例如 “设计春游预算方案” 整合数学(四则运算、优化策略)、经济学(成本意识)、社会学(团队协商)等要素。

3.开放性原则:包容多元路径允许学生自主选择探究方法(如实验法、调查法、建模法),鼓励跨学科知识的创造性运用。例如“制作数学绘本” 活动,学生可结合文学叙事、美术绘画、数学逻辑,形成个性化作品。

(二)设计流程:五维度螺旋推进

构建“主题筛选→目标统整→活动设计→评价实施→反思迭代” 的闭环流程,每个环节融入跨学科思维。

1. 主题筛选:建立 “三层过滤” 机制

学科关联层:聚焦数学核心知识点(如三年级“位置与方向”),匹配可融合的学科(科学 “校园气象站定位”、信息技术 “电子地图制作”)。

生活关联层:通过问卷调研学生兴趣点(如“最喜欢的校园活动”“家庭中的数学问题”),优先选择高频提及的场景(如 “运动会奖牌榜统计”“午餐营养搭配”)。

素养关联层:对照课标中的“跨学科素养指标”(如 “提出问题能力”“批判性思维”),评估主题对多元素养的培养价值。例如 “设计节水方案” 可同时培养数学建模、科学探究、社会责任意识。

2. 目标统整:构建 “三维目标矩阵”

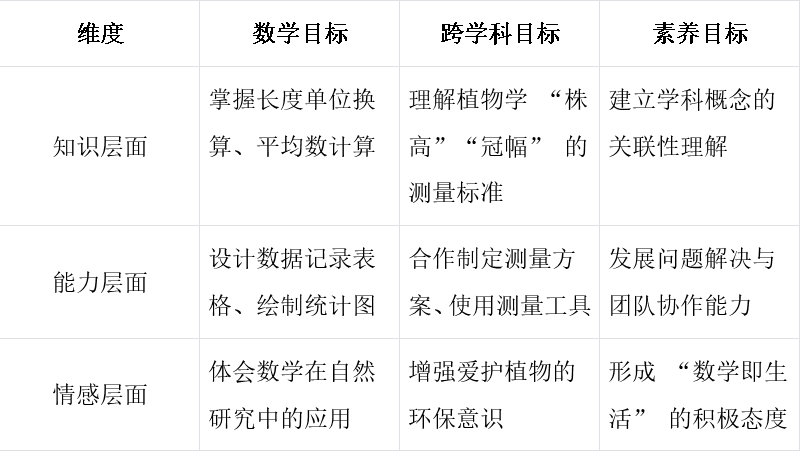

将目标分解为“数学知识与技能”“跨学科过程与方法”“情感态度与价值观” 三个维度,每个维度设定具体可测的子目标(见表 1)。

表1 “校园植物测量” 活动目标矩阵

3. 活动设计:创设 “阶梯式任务群”

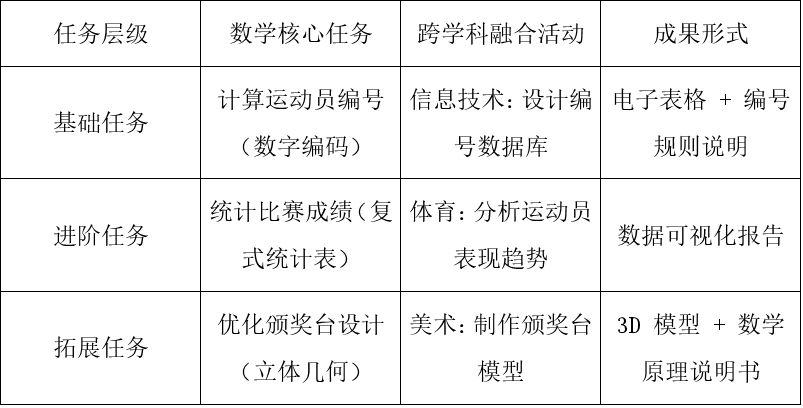

将复杂主题拆解为“基础任务 — 进阶任务 — 拓展任务”,每个任务设置跨学科子活动(以 “校园运动会中的数学” 为例,见表 2)。

表2 阶梯式任务群设计示例

4. 评价实施:开发 “多元立体评价体系”

过程性评价:使用《探究过程记录单》记录学生在“提出问题 — 设计方案 — 实施验证 — 反思改进” 中的表现,重点关注跨学科思维的运用(如是否能从数学角度解释科学现象)。

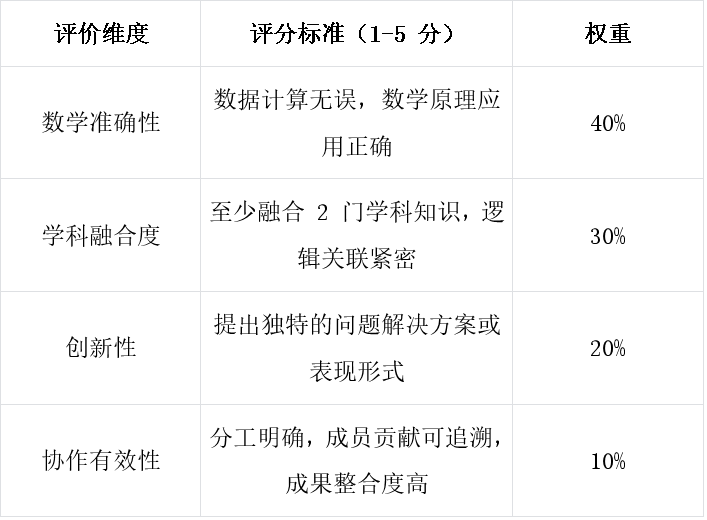

成果性评价:制定《跨学科作品评分表》,从“数学准确性”“学科融合度”“创新性”“协作有效性” 四个维度量化评分(见表 3)。

发展性评价:通过前后测对比分析学生在“问题解决速度”“学科知识迁移能力”“学习兴趣度” 等方面的进步,使用雷达图进行可视化呈现。

表3 跨学科作品评分表(示例)

5. 反思迭代:建立 “双循环改进机制”

微观循环:每次活动后,教师团队召开复盘会,从“主题适切性”“任务难度”“评价效度” 等方面进行反思,形成《活动改进备忘录》。

宏观循环:每学期末对所有主题活动进行效果评估,参考学生素养发展数据、家长反馈、同行评价,调整下一年度的活动方案。

四、小学数学跨学科

主题学习的实施策略

(一)师资赋能:构建“三维联动” 培训体系

1.学科知识融合培训:组织数学与科学、信息技术、美术等学科教师共同参与“学科交叉点挖掘” 工作坊,例如发现 “轴对称图形” 与美术 “对称图案设计”、科学 “晶体结构” 的关联点。

2.活动设计工作坊:通过“案例拆解 — 小组设计 — 模拟实施 — 互评改进” 的流程,提升教师的情境创设、任务分解、弹性调控能力。推荐使用 “设计思维六步法”(共情、定义、头脑风暴、原型制作、测试、迭代)进行主题开发。

3.评价工具研发培训:指导教师使用“量规设计模板”“雷达图分析工具”“学生成长档案袋”,掌握跨维度评价数据的收集与分析方法。

(二)资源建设:打造“立体化资源生态”

1.校本主题资源库:按年级、数学核心知识点、融合学科分类,收录优秀活动方案(含教案、学生工作单、多媒体素材),例如三年级“时间管理” 主题整合数学(认识钟表)、信息技术(日程表制作)、德育(珍惜时间)。

3.数字化工具平台:引入GeoGebra(几何建模)、Excel(数据处理)、Canva(海报设计)等软件,制作《跨学科工具使用指南》,帮助学生掌握技术工具的跨学科应用场景。

(三)家校协同:建立“双向参与” 机制

1.家长资源挖掘:邀请从事不同职业的家长(如工程师、营养师、设计师)参与活动设计,提供专业领域的真实问题。例如工程师家长可提出“如何用最少的材料搭建承重桥梁”,融合数学(结构优化)、科学(材料特性)、工程(力学原理)。

2.家庭延伸任务:布置“亲子跨学科任务”,如 “家庭一周垃圾分类统计”(数学 + 环保)、“厨房中的测量”(容积单位 + 烹饪实践),通过家长反馈表收集家庭场景中的学习成效。

五、实践案例:“校园

节水大使” 跨学科主题活动

(一)主题背景

结合“世界水日”,聚焦数学 “测量与计算”“统计与分析”,融合科学(水资源保护)、信息技术(数据可视化)、劳动教育(节水装置制作)。

(二)实施流程

1.驱动性问题:如何通过数学计算和科学方法,设计可行的校园节水方案?

2.任务分解

数学任务:测量各水龙头流量(体积单位换算),统计班级日均用水量(复式统计表),计算节水装置的成本效益(小数乘法)。

科学任务:实验不同节水方法的效果(如安装起泡器前后的用水量对比),撰写实验报告。

技术任务:使用Scratch 制作节水宣传动画,用 Excel 生成用水量变化折线图。

劳动任务:小组合作制作简易节水装置(如瓶罐式马桶水箱配件),测试其节水率。

3.成果展示:举办“节水方案发布会”,学生通过 PPT、实物模型、数据图表展示成果,邀请校长、家长、水管工程师担任评委,从 “数学建模合理性”“方案可行性”“创意度” 进行评价。

(三)实施成效

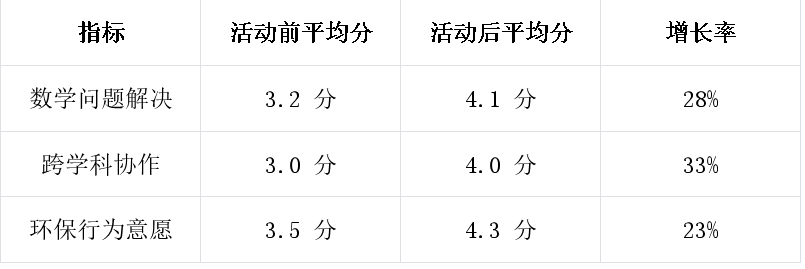

通过前后测对比,学生在“体积单位应用”“数据分析能力”“环保行为意识” 等方面均有显著提升(见表 4)。活动后,校园人均日用水量下降 15%,学生自发成立 “节水监督小组”,将学习成果转化为实际行动。

表4 学生素养发展对比(N=60)

六、结论与展望

(一)研究结论

本研究构建了小学数学跨学科主题学习的“理论 — 设计 — 实施 — 评价” 完整体系,证明通过 “主题深度关联、目标多维统整、活动阶梯设计、评价多元立体” 的策略,可有效解决传统跨学科学习的割裂问题,实现 “知识习得” 与 “素养发展” 的双向提升。

(二)研究展望

未来研究可进一步探索:(1)人工智能技术在跨学科学习中的深度应用(如智能评价系统、虚拟实验平台);(2)跨学科主题学习与国家课程、校本课程的深度融合机制;(3)区域层面跨校资源共享与教师协同教研模式。通过持续优化设计与实施路径,让跨学科主题学习真正成为培养 “全面发展的人” 的有效载体。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部。义务教育数学课程标准(2022 年版)[S]. 北京:人民教育出版社,2022.

[2] OECD. The Nature of Cross-Curricular Competencies: Analysis and Examples [R]. Paris: OECD Publishing, 2019.

[3] 崔允漷。有效教学 [M]. 上海:华东师范大学出版社,2009.

[4] 吴向东。跨学科学习:让核心素养真正落地 [J]. 人民教育,2021(15):48-52.

作者简介

于红澎,华师教育研究院学科特聘专家,高级教师,黑龙江省尚志市希望小学校长,黑龙江省数学学科教学能手,哈尔滨市学科骨干、学科带头人,教师型未来教育家培养对象。市第十八次妇女代表大会代表、德育工作先进个人、优秀班主任标兵、优秀教师、模范教师、“身边好校长”,省优秀班主任、优秀教师。主持课题《小学数学的实践体验教学教学研究》获哈市科研成果一等奖。