222>183!中国高校首超美国登顶,2025软科世界大学学术排名揭晓!

8 月 15 日,全球高等教育评价领域的 “学术风向标”—— 软科世界大学学术排名(ARWU)重磅发布 2025 年榜单。这份由中国本土机构打造的排名,以其纯学术性、数据客观性和指标透明度,再次引发全球学界震动。此次排名覆盖全球 1000 所顶尖研究型大学,既延续了传统学术强国的统治力,也见证了新兴教育力量的崛起,更揭示了高等教育全球化竞争的深层逻辑。

图源:软科官微

图源:软科官微

一、为何软科排名被称为 “学术奥斯卡”?

作为全球首个综合性大学排名,ARWU 自 2003 年诞生以来便以硬指标 + 数据说话为核心竞争力。其评价体系完全基于诺贝尔奖、菲尔兹奖、高被引科学家、《自然》《科学》论文等可量化的学术成就,被学界称为 “用科研成果丈量大学高度的标尺”。与 QS、泰晤士等排名相比,ARWU 的独特性在于:

- 去主观化:完全摒弃声誉调查等主观指标,所有数据均来自第三方权威数据库(如科睿唯安 Web of Science);

- 理工基因:理工科权重显著高于人文社科(例如 N&S 论文占比 20%),因此在评价科研密集型大学时更具说服力;

- 全球视野:覆盖 106 个国家和地区,尤其关注新兴市场高校的学术突破,例如中国内地高校的上榜数量已超越美国。

这种 “学术至上” 的评价逻辑,使其成为各国政府制定科研政策、高校规划学科建设的重要参照。例如,德国近年通过增加科研投入,扭转了高校排名下滑趋势;意大利米兰理工大学凭借设计学科的高被引科学家数量,首次跻身全球前 100。

二、排名指标:解码学术实力的 “基因图谱”

2025 年 ARWU 沿用六大核心指标,每个指标都如同精密的 “学术扫描仪”:

- 校友与教师获奖(30%):诺贝尔奖、菲尔兹奖得主的 “校友圈” 和 “师资库”,直接反映高校的学术传承与创新能力。哈佛大学连续 23 年霸榜,其校友和教师累计获得 161 项诺贝尔奖,占全球总量的 15%;

- 高被引科学家(20%):全球各学科最具影响力的学者分布,清华大学以 279 位高被引学者位列中国高校第一,其计算机科学、材料科学等领域的研究成果被国际广泛引用;

- N&S 论文(20%):《自然》《科学》杂志的论文发表量,清华大学在 2024 年以 128 篇 N&S 论文位居亚洲第一,其量子计算、人工智能等领域的突破性研究成为关键推手;

- 国际论文(20%):SCIE/SSCI 收录论文数量,中国内地高校的国际论文总量已占全球 22%,其中浙江大学的工程学论文被引次数位列全球前三;

- 师均表现(10%):将科研成果除以教师数量,反映学术效率。新加坡国立大学以师均 0.8 篇 N&S 论文的表现,成为亚洲学术效率最高的高校之一。

图源:软科官微

图源:软科官微

这些指标如同多棱镜,折射出高校的学术生态:麻省理工学院在高被引科学家和 N&S 论文上的绝对优势,巩固了其 “科技霸主” 地位;剑桥大学凭借诺贝尔奖得主数量(121 人),稳居欧洲学术之巅。

三、全球格局:老牌豪强与新兴力量的博弈

北美高校:学术帝国的稳固与隐忧

哈佛大学连续 23 年蝉联全球第一,其医学院、工程学院的科研产出量相当于许多国家的总和。但值得关注的是,斯坦福大学和麻省理工学院的排名差距正在缩小 —— 斯坦福通过与硅谷企业的深度合作,在人工智能、生物科技等领域的论文影响力已超越哈佛。

欧洲高校:整合资源的逆袭之路

巴黎萨克雷大学以第 13 名领跑欧洲大陆,其成功源于科研机构大合并战略:将巴黎高等师范学院、法国国家科研中心等顶尖机构整合,形成 “科研航空母舰”。其跨学科研究机构 SCAI(索邦人工智能中心),汇聚了计算机科学、数学、神经科学等领域的 2000 余名学者,在 AI 基础研究领域的论文数量跃居全球前五。

亚太高校:从跟跑到领跑的蜕变

清华大学以第 18 名蝉联亚洲第一,其崛起路径具有典型意义:

- 科研投入:2023 年中国高校 R&D 经费增长 14.1%,清华大学年科研经费超 400 亿元,重点投向量子信息、集成电路等 “卡脖子” 领域;

- 数字化转型:依托全球第二大慕课平台 “学堂在线”,清华大学将优质课程输送至 1.44 亿学习者,其 AI 赋能的混合式教学模式被联合国教科文组织列为 “教育数字化典范”;

- 国际协作:与麻省理工学院共建 “全球创新学院”,在碳中和、脑科学等领域发表的合作论文数量增长 300%。

中国内地高校整体表现更为惊艳:222 所高校上榜,数量首次超越美国(183 所),其中 13 所跻身全球百强。浙江大学(24 名)、上海交通大学(30 名)等 “双一流” 高校,在计算机科学、临床医学等学科的高被引科学家数量已进入全球前 50。

港澳台高校:差异化发展的突围密码

香港城市大学以第 99 名首次跻身全球百强,其应用型研究战略功不可没:与华为、腾讯等企业共建联合实验室,在 5G 通信、智慧城市等领域的专利转化率高达 67%,远超香港高校平均水平。澳门大学则依托横琴粤澳深度合作区,在中医药国际化、微电子研究等领域的论文影响力提升 40%。

四、排名之外:如何读懂高等教育的 “暗线逻辑”

学科实力的隐形战场

软科排名揭示了学科竞争的新趋势:

- 理工科的军备竞赛:全球前 100 名高校中,理工科专业的科研经费占比平均达 78%,其中人工智能、量子科技等新兴领域的论文年增长率超过 20%;

- 人文社科的破局之道:尽管权重较低,牛津大学、北京大学等高校通过跨学科研究实现突破。例如,牛津大学将历史学与数据科学结合,开发出 “全球冲突数据库”,相关论文被引次数位列人文社科领域前 1%。

新兴市场的学术觉醒

非洲的开普敦大学、南美洲的圣保罗大学等高校,通过区域科研联盟提升国际影响力。例如,非洲大学联盟(AAU)建立共享论文数据库,使成员高校的国际论文发表量五年内增长 250%。

排名争议的启示

近期中国人民大学、南京大学等高校宣布 “退出国际排名”,折射出对唯排名论的反思。正如软科创始人程莹所言:“排名是镜子,不是尺子。” 对于学生而言,更应关注:

- 学科适配性:想学人工智能?卡内基梅隆大学的高被引科学家数量(全球第一)比综合排名更具参考价值;

- 科研生态:德国慕尼黑工业大学的 “工业 4.0 实验室”、新加坡南洋理工大学的 “绿色能源研究中心”,这些产学研一体化平台往往比排名数字更能决定学术成长空间;

- 区域特色:中东高校在可再生能源领域的研究、北欧高校在可持续发展领域的实践,都是不可忽视的学术资源。

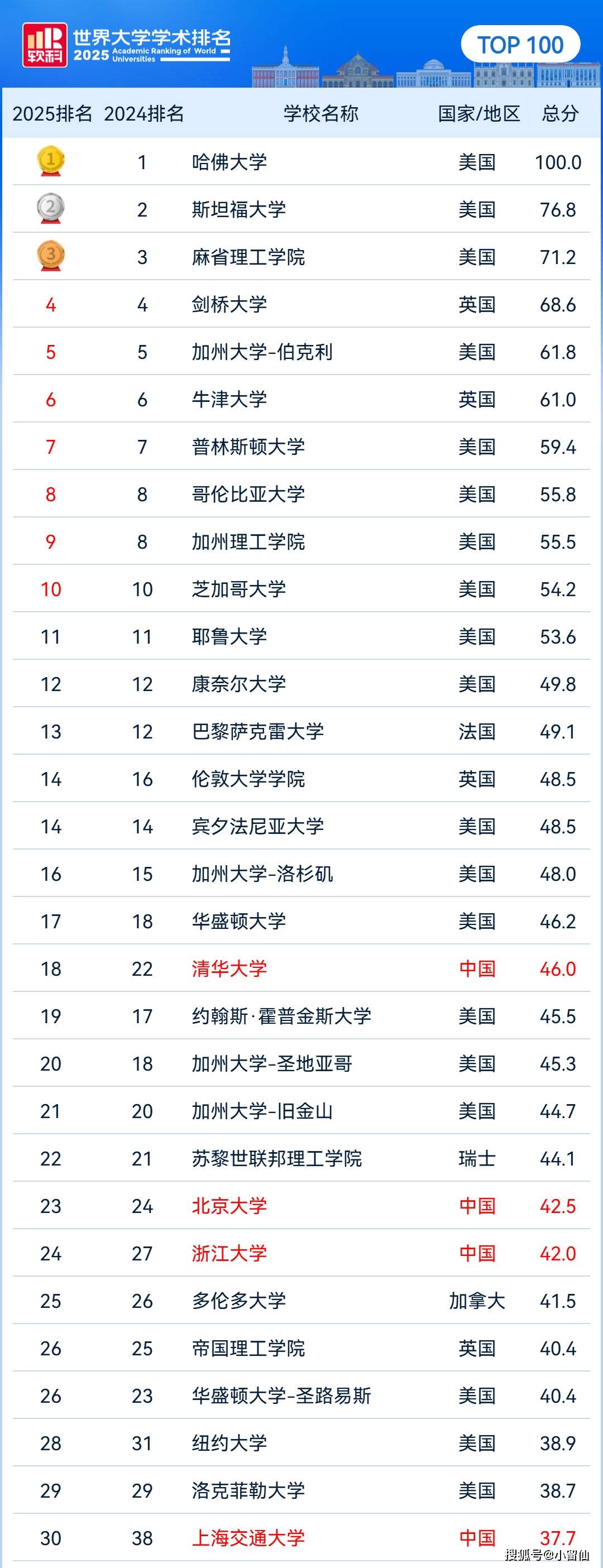

排名TOP 30

图源:软科官微

图源:软科官微

在这个 “数据即话语权” 的时代,软科排名不仅是高校实力的排行榜,更是全球科研资源分配的晴雨表。对于学生而言,这份榜单既是选择学术道路的指南针,也是洞察未来科技趋势的望远镜。毕竟,真正的学术价值,永远藏在实验室的灯光里,藏在教授的指导中,藏在对未知世界永不停歇的探索中。