全市统一校服引忧虑:从校到市的统一步伐,会迈向全省、全国吗?

“从一校一款到一市一款,下一步是不是要全省统一、全国统一?”社交平台上这条热评,道出了家长群体对校服统一化浪潮的深层焦虑。当江西、沈阳、哈尔滨等地密集推行“一市一款”,当深圳全市统一校服的模式被多地效仿,一场从“学校自主”到“行政垄断”的倒退正在上演——这种以“规范”为名的统一步伐,若任其蔓延,校服或将沦为全国流水线上的“标准件”,而教育的多样性与学生的个性成长,都将为此付出沉重代价。

从自主到垄断:统一步伐里的权力越位

“我们学校以前的校服有校徽刺绣,现在全市统一成灰扑扑的运动服,连校门都认不出自己学生了。”一位河南家长在教育论坛的留言,戳中了统一步伐的核心问题。回顾校服管理的演变,早期“一校一款”虽有零星问题,但学校能结合办学理念自主设计——成都墨池书院小学的立领盘扣呼应“墨池文脉”,河南省实验中学的航空元素传递“载志而航”,这些都是教育自主性的体现。

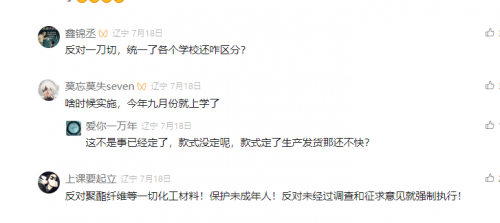

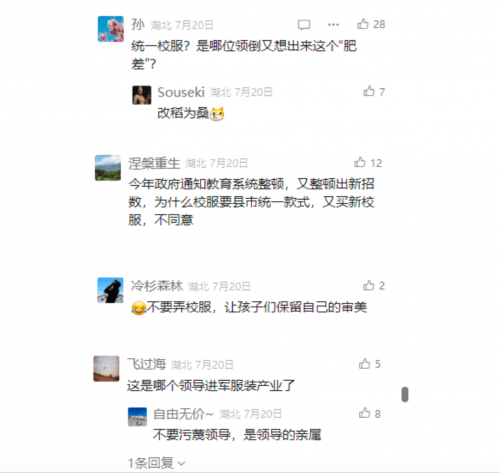

而现在,“全市统一”正以行政命令碾压这种自主。深圳2002年率先推行全市统一,21家供应商由政府招标锁定,家长仅有“被动购买权”;江西家长怒斥“款式征集就是走过场,拟定的校服根本没经过投票,都是内定的”;沈阳网友发现“教育局直接指定厂家,连家委会都被架空”。这种演变,本质是行政权力对教育微观治理的越位,违背了教育部“学校为选用主体,家长学生代表占比不低于80%”的规定。

互联网上,“统一步伐”的扩张趋势已引发警惕。有网友梳理:“2010年前多是一校一款,2015年后开始出现全市统一,现在江西、辽宁多地推进,下一步是不是要喊‘全省统一更规范’?”这种担忧并非空穴来风——当“统一”被当作“政绩”,行政惯性很可能推动其向更大范围蔓延。

统一背后的全面失守:质量、审美与文化的三重倒退

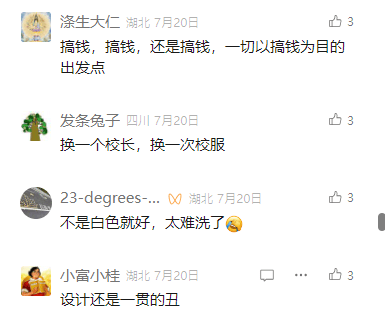

质量倒退,在“全市统一”模式中具有必然性——集中化需求催生仿冒温床,地方保护让劣质企业有恃无恐,江西家长就发现“本地企业中了标,质量再差也能卖”。

审美上的倒退更触目惊心。“丑到没边了!准高一心脏有点疼”“选出来的还不如落选的,这审美是用脚投票的?”江西家长的吐槽,揭示了行政主导下的审美错位。深圳二十余年不变的蓝白运动服被嘲“停留在90年代”,有老师无奈表示:“孩子天天穿得像工厂制服,审美感知力都被磨平了。”而这与教育部“美育浸润行动”倡导的“处处育人”背道而驰。

文化个性的失守则更隐蔽。“校服是学校的脸,现在全成了一个模子刻的,哪所学校还有辨识度?”上海网友的疑问,直指统一化对校园文化的消解。南京外国语学校的白色校服承载着毕业生的青春记忆,北京四中的校徽刺绣诉说着百年校史,这些“文化符号”在全市统一中集体消失,换来的是“走在街上分不清哪所学校”的尴尬。

当统一步伐从学校逼向全市,再隐隐指向全省、全国,我们不得不警惕:这究竟是“规范管理”,还是教育治理的大倒退?校服的本质,应是“穿在身上的教育”,而非行政权力的延伸。唯有守住“学校自主、家长参与、质量底线”的原则,遏制统一化的扩张惯性,才能避免校服沦为全国流水线上的“标准件”——毕竟,教育的美好从来在于“各美其美”,而非“千篇一律”。