几千个本科名额没人读,这类大学的未来尴尬了

一边是无人问津,一边是热火朝天。2025年,各地高校招生录取呈现出前所未有的“冰火两重天”。

在广东、广西、陕西、湖南、贵州、山东等多地招生中,都出现传统民办本科招生遇冷的情况:启动多轮志愿征集,分数一降再降,甚至不设最低分数线,却依然存在大量缺额,还有学校出现“0投档”的尴尬局面。

也并非所有民办都遇冷。比如东方理工、福耀科技等不止一所民办大学首年招生就实现“开门红”,录取线力压传统985高校。

在过去,选择民办本科的家长和考生似乎达成了共识:虽然学费贵点、学历“软”点,但为了一纸本科文凭,还是有不少考生愿意“买单”。

但从今年的情况来看,考生们选大学的逻辑,已经完全变了。

在广东,今年有23所民办高校在本科批招生,其中14所高校未招满,总缺额超过2.5万人。物理类缺额比最高超80%,其中,湛江科技学院缺额4468人、广东理工学院缺额3746人,广州华立学院、广州工商学院、广东工商职业技术大学和广州华商学院缺额均超过千人。

广东本科批征集志愿,也罕见地来到了第三次,物理和历史类均比本科线下调36分,幅度远超往年。即便如此,仍有部分学校未实现满额录取。

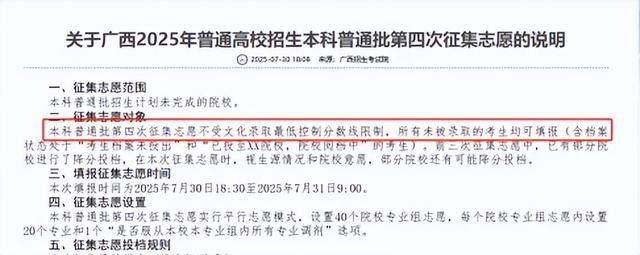

广西本科批招录经历了四轮志愿征集,且第四次征集志愿“不受文化录取最低控制分数线限制,所有未被录取的考生均可填报”。

这意味着,没上专科线,也能上本科。

来源:广西教育考试院

在第四次志愿征集中,广西城市职业大学分数降至本科线下39分,仍缺额1353人。南宁理工学院、天津传媒学院、福州外语外贸学院、广西外国语学院等民办高校在广西招生分数线降幅均在35分以上。

上海兴伟学院今年计划招生95人,但在首轮投档中出现了“0投档”的尴尬局面,第一次征集志愿结束后仍然少有人问津。

陕西首轮本科批录取结果显示,物理类缺额高达9210人,历史类缺额达2743人;云南第六次本科补录降低40分征集志愿;四川本科批次B段第三次征集志愿降分35分......

往年,民办、公办本科高校在未完成招生计划的情况下进行降分补录,属于正常操作,且每年都存在,但分数降幅一般控制在本科线下20分左右,像今年动辄超过30分,或者征集志愿进行到第五次、第六次的情况比较少见。

有降,就有涨。

在传统民办本科遇冷的同时,一批今年才开始招生的新型研究型大学,如福耀科技大学、宁波东方理工大学、大湾区大学却连连“告捷”,投档线甚至超过部分985高校,其中前两者还是民办大学。

福耀科技大学在广西物理组投档线达616分,超过南京航空航天大学、华南理工大学、厦门大学等多所“双一流”高校分数线;宁波东方理工大学计算机科学与技术(大类招生)在浙江投档线656分,直逼浙江大学的658分;大湾区大学在广东最低投档分622分,与华南理工持平。

这三所新学校都定位于“新型研究型大学”,“高起点、小而精、国际化”是其显著特征。不同于部分传统高校专业知识落后、与行业脱节不同的问题,福耀科技大学的智能制造、车辆工程专业,宁波东方理工大学瞄准AI、集成电路等“卡脖子”领域,大湾区大学以“精理强工、前沿交叉”为特色,其专业设置上均指向国家刚需和产业前沿。

更重要的是,学校在升学和就业上提供了双保障。以福耀科技大学为例,实行本硕博贯通培养,26岁可拿博士学位,本科生还能获得剑桥、牛津等境外名校的双学位;在就业方面,其招生手册明确“福耀集团优先录用,年薪保底25万+”。宁波东方理工大学首届本科生均由院士亲自指导学习、科研与职业发展,科研资源直接向本科生倾斜。大湾区丰富的企业资源也为学生就业“托底”,这些都是传统高校难以比拟的优势。

在业内看来,传统民办学校的遇冷,其实折射的是当下考生们选择大学时已经有了全新的逻辑——“就业预期”已经超越“名校光环”“学历背景”等因素。

浙江高分考生放弃本科选择从军梦 图据微博热搜

今年5月,郑州铁路职业技术学院一则“本升专”的招生简章,是这一趋势的典型体现。

作为一所专科学校,该校已经连续四年招收本科生,且专业和名额都呈现增加趋势。在2025年单招计划中,该校计划招收本科毕业生135人,包括动车组检修技术、高速铁路综合维修技术和铁道交通运营管理三个专业。学校2024年数据也说明了其热度之高:铁道交通运营管理专业录取分数线达85.8分,动车组检修技术专业录取分数线达82.32分(满分均为100分),其竞争激烈程度远超普通专科高校。

这种“反向升学”“学历降级”的选择,图什么?

答案就藏在实实在在的就业数据里。根据学校资料,郑州铁路职业技术学院近三年毕业生就业率均超90%,远超普通本科。更重要的是,学校与全国18家铁路局及地铁系统均有深度合作,每年进入铁路和地铁系统的学生数不胜数,职业发展路径清晰、稳定,这正是吸引考生的关键所在。

中国教育发展战略学会学术委员陈志文认为,“本升专”现象折射出当下考生和家长最朴素的诉求:找到一份好工作。

“以前,学历是进入职场的‘敲门砖’,但在高等教育普及的现在,文凭不再稀缺。考生和家长自然会深入思考:我需要什么样的文凭?这张文凭带给我的就业优势在哪里?”

陈志文进一步分析,“近年来部分高校和部分专业招生遇冷,其实不是因为身份是公办还是民办的问题,而是所有高校都可能遇到的问题。在就业预期不理想的情况下,即便是顶尖大学都会被考生冷落,更何况是民办大学。换句话说,现在的家长和考生在学校和专业的选择上更理性、更务实了。”

那为什么今年民办学校招生遇冷更为突出呢?

陈志文认为,在就业难的当下,家长自然会考虑“投入产出”的问题,相较于公办高校近乎普惠性的低学费,民办高校缺乏财政支持,学费更高昂,强化了家长对“投入产出”的理性思考。

当“就业”成为选择大学的核心锚点,高校的竞争也从“拼头衔”转向“拼内涵”。

对于招生遇冷的传统民办本科而言,若不能在专业设置上贴近行业需求、在人才培养上打通就业通道,未来可能面临更严峻的生存挑战。而那些精准对接国家战略、深度融入产业生态、真正以就业为导向的院校,无论公办还是民办、本科还是专科,都将赢得主动。