牛启寿:出来找工作这么难,我们为什么还要拼死拼活上大学

编辑荐语

在非理性认知流行且被普遍关注的时代,如何理性看待高等教育的时代变迁、大学对个人发展的本质价值,认识大学不可替代的人类能力培养,既关涉个体成长,也关涉时代转型期大学形态的重构。

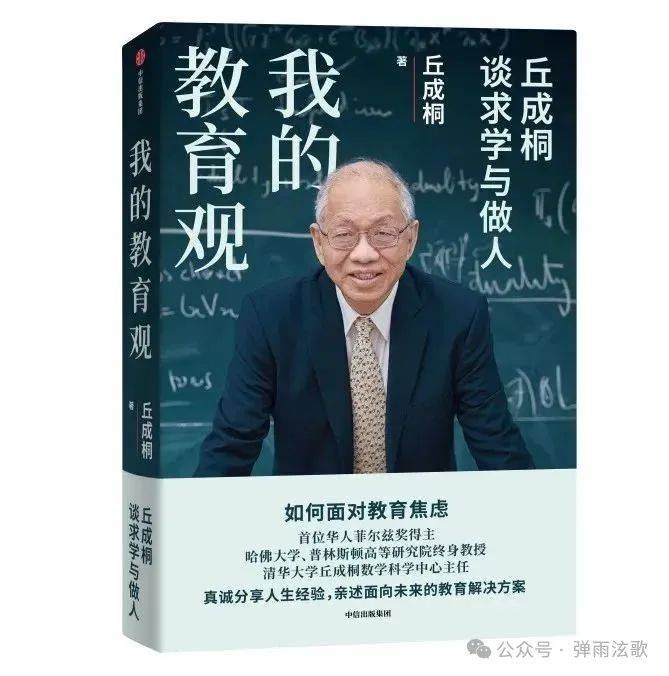

大学提供的不仅是知识的延长线,更是视野的拓展地、自我的发现场与未来的应变力。大学无法承诺阶层跨越,却能为个体注入抵御风险的核心竞争力——见过世面的眼界、觉醒的自我意识、可迁移的通识能力,以及超越功利的学习自觉。

现代教育的本质不是把受教育者推上某一个位置,而是让他长出属于自己的力量。大学所能给予学生的,不只是知识,应该是别人拿不走,技术替不掉的明辨思维、自学能力、共情胸怀和面对未知的勇气。唯有保持清醒和热情,学会思考,杜绝没必要的重复,在不确定中锻造生命的韧性,认知的能力,学会包容,才能气定神闲站在每一根树枝上,而不担心树枝折断。

牛老师告诉即将奔赴大学的学子一个颠扑不变的道理:教育的真正回报,从来不在“一纸文凭”之中,而在“翅膀硬了”之后。

尊敬的各位老领导、老同志,亲爱的同学们:

去年市老干局,市教育局联合举办了首届“莘莘学子·银发寄语”活动,反响良好;今年继续举办,很有意义。首先我代表在座的“五老”,对大家考上心仪的学校表示热烈的祝贺!

想了三个小话题和大家聊聊天。

一、古人拿到录取通知书为什么这么兴奋?

分数一出来,大家手机上收到最多的祝贺短信估计是“金榜题名”,也有一半条“蟾宫折桂”之类,这都是科举用语。科举制度1905年废除距今整整120年了,但科举文化从未离场。

有人说,现在的高考制度是历史上延续了1300多年的科举制度演变来的。那我问问大家:在座的各位拿到录取通知书后,有没有人叫个出租车或开上私家车,不管红灯绿灯,一路狂奔,把城里的大街小巷、花花草草一口气看完的?(笑声)没有吧?但历史上有,人家唐朝的孟郊做到了。拿到录取通知书后,老孟欣喜若狂,当下赋诗一首,名叫《登科后》:

昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

孟郊按说还是个稳重人,46岁才考上进士。假设他从20岁开始考起,他至少补习了26年,考了8次才上了线。难怪他一反常态,整个人都飘了。

再问问大家:在座的拿到录取通知书后,有没有人因为一时兴奋过度而导致不省人事的?(笑声)肯定没有!但历史上有,人家明朝的(小说人物)范进做到了。54岁的老复读生看了榜,一路大喊“我中了!我中了……”随后晕过去,多亏有个老丈人胡屠户,几个巴掌才打醒。

孟郊拿到录取通知书就是公务员,四年后当上了溧县县尉(副县长兼公安局长兼税务局长);范进拿到录取通知书后“参公管理”,全家免除赋税徭役,乡绅捐赠土地房屋、仆人丫鬟主动上门。

科举就是这样让人要死要活,冰火两端,而天堂和地狱之间,就差这一张录取通知书。“十年寒窗无人问,一朝成名天下知”。它是选官制度,兼教育制度和职业资格制度;而高考只是教育制度,职业资格得另外去考。今天,考取职业资格比考取入学资格困难得多。

牛启寿老师在“莘莘学子·银发寄语”“五老”结对关爱优秀大学生活动上讲话

1999年高校扩招之后,我国高等教育用了短短20几年,实现了从“精英教育”(高校毛入学率15%以下)到“大众教育”(15%-50%),再到“普及教育”(50%以上)的“三级跳”,去年我国高等教育毛入学率已达60.8%,高考录取率多年保持在80%以上。而大学毕业生就业问题却日益突出,以我市为例,连着两年,特岗教师录取比为20:1,公务员为30:1,“三支一扶”为35:1,考大学易,考工作难!

因此,不光是我们这些即将步入高校的大学生,全社会都应该理性看待上大学。

今天大学提供的已经不再是什么“高深学问”,而是被科技不断“垫高”了的基础知识,大学就是基础教育的延长线,大一即高四……

今天上大学是人生必需的一个经历,社会发展,水涨船高,读书只是提升自己,与今后的工作没有必然的联系,书里再也没有“黄金屋”之类的东西……

今天大学的存在本身就是为了延缓就业……

好了,还是让两位古人“穿越”回来吧:他俩和大家一样,也刚刚拿到了录取通知书,我们看看是怎样一个场景:

孟郊,云淡风轻,波澜不惊,因为四年后的工作是个未知数。同学嚷嚷要他写首诗志禧,他抓耳挠腮憋不出一个字,情急之下,偷偷拿出手机找D老师(DeepSeek)帮忙;

范进,举业艰难,喜忧参半,中举后再不受丈人的气了。但他家原是贫困户,脱贫验收刚刚退出,一时凑不齐学杂费,让他发愁。范进只好硬着头皮又给老丈人下话,胡屠户担心女婿大学四年出来找不上稳定工作,一口回绝。最后还是生源地助学贷款为他揽了底。

二、为什么还要上大学?上大学会让生活的可能更有可能。

高考红利时代过去,上大学的性价比降低,但我们不敢轻易否定高等教育在个人成长和生涯发展中的关键作用。上大学的核心价值是为未来提供一种可能。

第一,上大学是出去见世面。大学继续学习新知识,掌握新技能,为未来工作、生活做准备,这和上中学一脉相承。但上大学和念中学有一个很大的区别,上大学是远离本乡本土到一个陌生的地方去“见世面”。中国的大学一般都在“大地方”,全国各地的人汇集在一个学校,是我们在小学、中学完全见不到的人。不同地域、不同阶层、不同背景的人带来不同的文化,会极大的开阔我们的眼界,拓展我们的视野,影响我们的情感态度,塑造我们的人生观、世界观和价值观。我们小地方的人到大地方去接受高等教育,无异于接受人生的一场洗礼!慢慢我们就会发现,见过世面和没有见过世面的人,看世界、想问题和做事情的方式方法会有很大的不同!

第二,上大学会更清晰地认识自我。古希腊神庙上赫然写着“认识你自己”,是说人要认识自我是件难事。以职业理想为例,大家上幼儿园时,老师问长大后干啥,大家会七嘴八舌抢着回答:当老师,当飞行员,当科学家……上小学开始做题,到高中更是一门心思全在做题。做了几摞子题后,反而不知道自己除了做题还能干什么,还该干什么。这些年,偶而有家长请我给孩子参谋高考志愿,一般我先要问孩子以后想干啥,准大学生们要么一脸茫然,要么会说干啥都行。做题都把职业理想做没了!也难怪学生,在分数至上教育环境里,学生完全是由分数定义的,他们一头扎进题海,哪有空闲思考其它事?上了大学,一旦从题海里钻出来,呼吸自由空气,大家就会发现,分数之外的天地大着呢,生活远不止于做题,还有诗和远方!挣脱被分数定义的“我”,大家就会思考:“我是谁?我从哪里来,到哪里去?”这类哲学问题,自我意识开始觉醒,职业意识逐渐发育,“我该干什么?我能干什么?”这些问题慢慢就想明白了。

第三,科技使职业加速进化。美国未来学家奈斯比特在《大趋势》一书中写道:“从农民到工人,再到职员,这就是美国的简史。”也是世界各国的简史。一部人类发展史,可以看作职业进化史。人类一进入工业社会,规则性的体力劳动就被机器取代;一进入信息社会,规则性的脑力劳动就被计算机取代。现在只剩下非规则性的体力劳动和脑力劳动,而非规则性的脑力劳动已经开始被AI蚕食。传统意义上的职业已大大减少,而好多新职业还没有开发出来。上大学能让我们系统学习人类积累的知识、技能和职业的互动关系及变化趋势,以更好地适应变化莫测的未来世界。

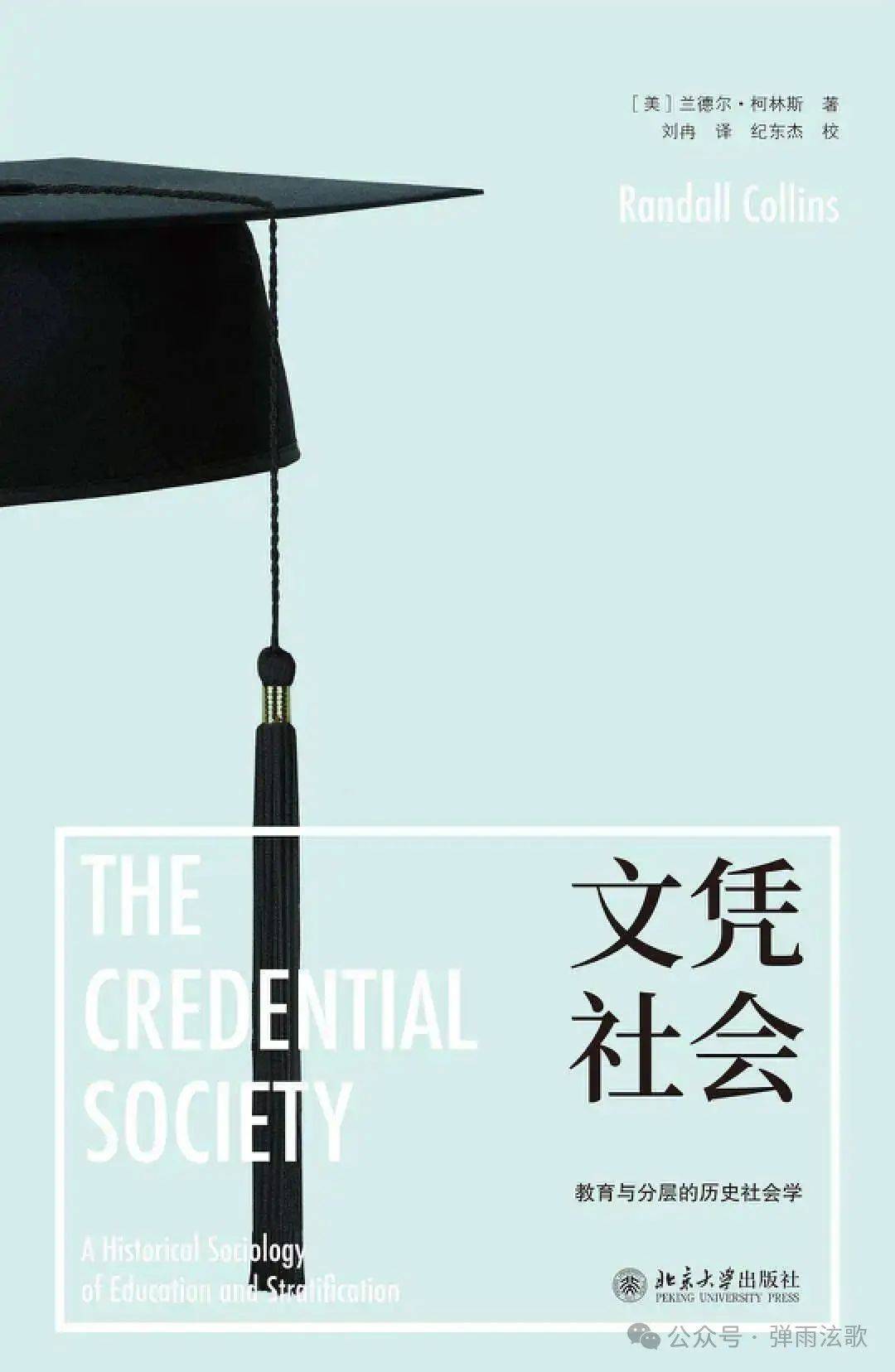

第四,这个社会事实上已经是“文凭社会”。1979年,美国社会学家柯林斯写了一本书,叫《文凭社会》,核心观点是“教育学位是一种体现社会地位的通货,可以用来交换获得工作的机会。”他阐述说,任何社会都得有选人标准,在过去凭的是等级身份,而在现今社会则凭的是文凭(证书)。是的,文凭贬值不等于文凭无用。如果文凭真的无用了,那街道上的办证小广告也就消停了。事实是,世上没有不需要知识和技能的职业,任何职业都有职业资格,而职业资格对应着学历资格。没有大学文凭,莫说找工作,怕连简历投出去都没人看。

三、上大学要学到真本事,就是干啥工作都离不开的本事。

出来就业是很难,但只要四年学到真本事,不怕无处安身立命,机会永远隐藏在自己的实力中。

大学,不在“大”而在“学”。大学占地有多大,名头有多高,校园有多美,其实与我们作为一个求学者关系不大。大学再大,楼房再高,我们每天还是教室、食堂、宿舍三点一线。但大学的“学”(学风、学科、学术等)就大不一样了。它和我们这四年的学习成长息息相关!说大学是“泡菜坛子”,就指大学的校风、教风、学风。大学环境需要我们每个人共建共创共享。良好风气熏陶,人会发奋努力,早起晚归泡图书馆,读文献,查资料,做研究;不良风气习染,人会萎靡堕落,想方设法逃课,睡大觉,点外卖,捣手机。中学老师是保姆,大学老师是导游。大学不像高中从早到晚有班主任跟着,得学会自我管理。这极大的考验一个人的觉悟力、内驱力、自制力。因为高中三年拼死拼活,苦不堪言,因此进入大学,便有“歇一歇、缓一缓”的想法,但是歇缓离躺平只差半步,放展歇缓就是躺平!“生于忧患 死于安乐”,真正的成长就得绕过舒适区。大学老师讲课也不会像高中老师那样揉碎嚼烂,上大课提纲挈领,因此要学会自学,这太重要了:大学大学,大不过自学!自学能力才是一个人的核心竞争力和可持续发展能力,因为“一切学习本质上都是自学,一切教育本质上都是自我教育”。(周国平)

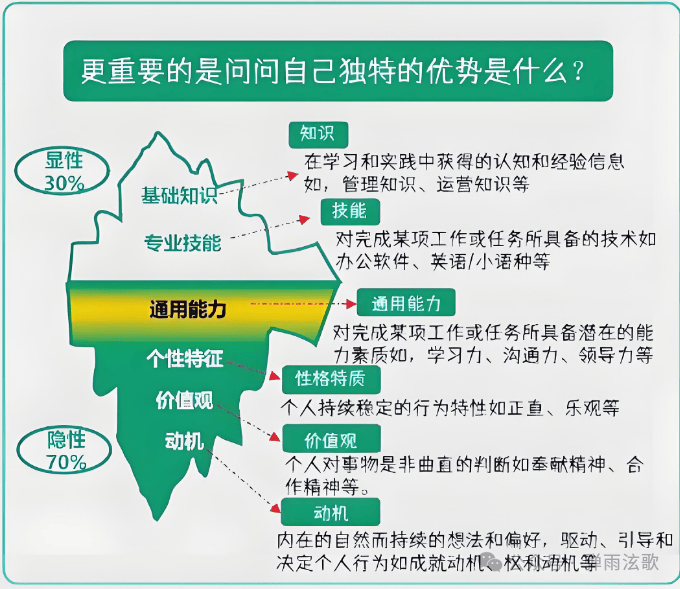

学业,不为“专”而为“通”。大学教育是分专业的教育,所有专业都是我们认识世界的一个窗口,所以,大学教育应该是“透过专业的教育”,而不该是“为了专业的教育”。专业立身看家护院,是生存能力;而通识“仗剑走天涯”,是发展能力。大学当下正处在专业大幅调整的风口,一些专业已变得不安全。我看了统计,截止去年底,我国高校共撤销专业1428个,新增专业1839个。专业不确定是未来不确定的主要原因。应对不确定性,唯有发展自己的兴趣和爱好,增强学业的弹性和韧性,培养自己可迁移的通用性能力,如共情能力、沟通能力、创新能力、环境感知能力、批判理性思维能力等等,唯通识,才普适!

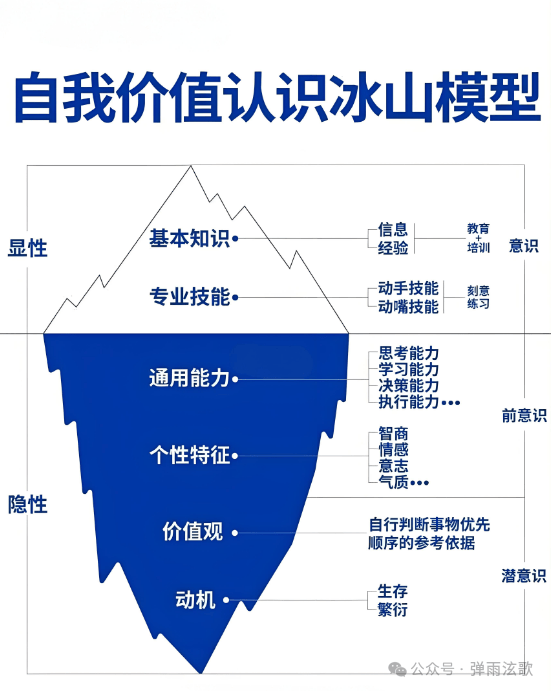

课程,不贵“显”而贵“隐”。大学里排在课表上的是显性课程,它提供知识体系,支持共性发展,当然要学好,不敢挂科。但大学里还有一种看不见摸不着的东西,需要有足够的好奇和热爱才能发现。如老教授的某一句话,专家讲座上的某个观点,优秀同学的某个良好习惯,图书馆里的某种味道……这些都有可能在特定的场景中感染你、激励你、照亮你,对你的个性成长甚至一生发展都产生深远影响。有人说,大学宿舍比教室更重要,因为小空间里情绪更容易传染,让志同道合者建立深刻而持久的关系。报道说,清华大学、哈工大等高校,曾有一个宿舍走出三个院士的美谈;字节跳动创始人张一鸣和CEO梁汝波是南开大学的室友,这些绝不是偶然的,隐性课程太重要了!

最后,引用一句网上名言,回应一下题目,也与同学们共勉:

出来找工作这么难,我们为什么还要拼死拼活上大学?

——树上的鸟儿从不害怕树枝会折断,因为它相信的不是树枝,而是自己的翅膀!

牛启寿,平凉市政协原副主席,平凉市关心下一代工作委员会副主任。本文是2025年8月15日在“莘莘学子·银发寄语”“五老”结对关爱优秀大学生活动上的讲话,略有改动。