高考地理中的湖岸堤

高考地理中非常重要的一个概念——湖岸堤。这是一个高频考点,常出现在地貌形成过程、内外力作用、自然地理环境整体性等题目中。

湖岸堤并非由湖水波浪直接形成,而是由湖泊水位变化时,湖水通过搬运和沉积作用将砂砾石堆积在湖岸形成的。

湖岸堤是湖泊水位周期性变化(如洪水、枯水)过程中,水流携带砂砾石在湖岸堆积形成的。当湖泊水位上升时,水流将砂砾石搬运至湖岸;水位下降时,砂砾石在湖岸沉积形成堤坝。这种机制与河流的侧蚀作用类似,但发生在湖泊环境中。

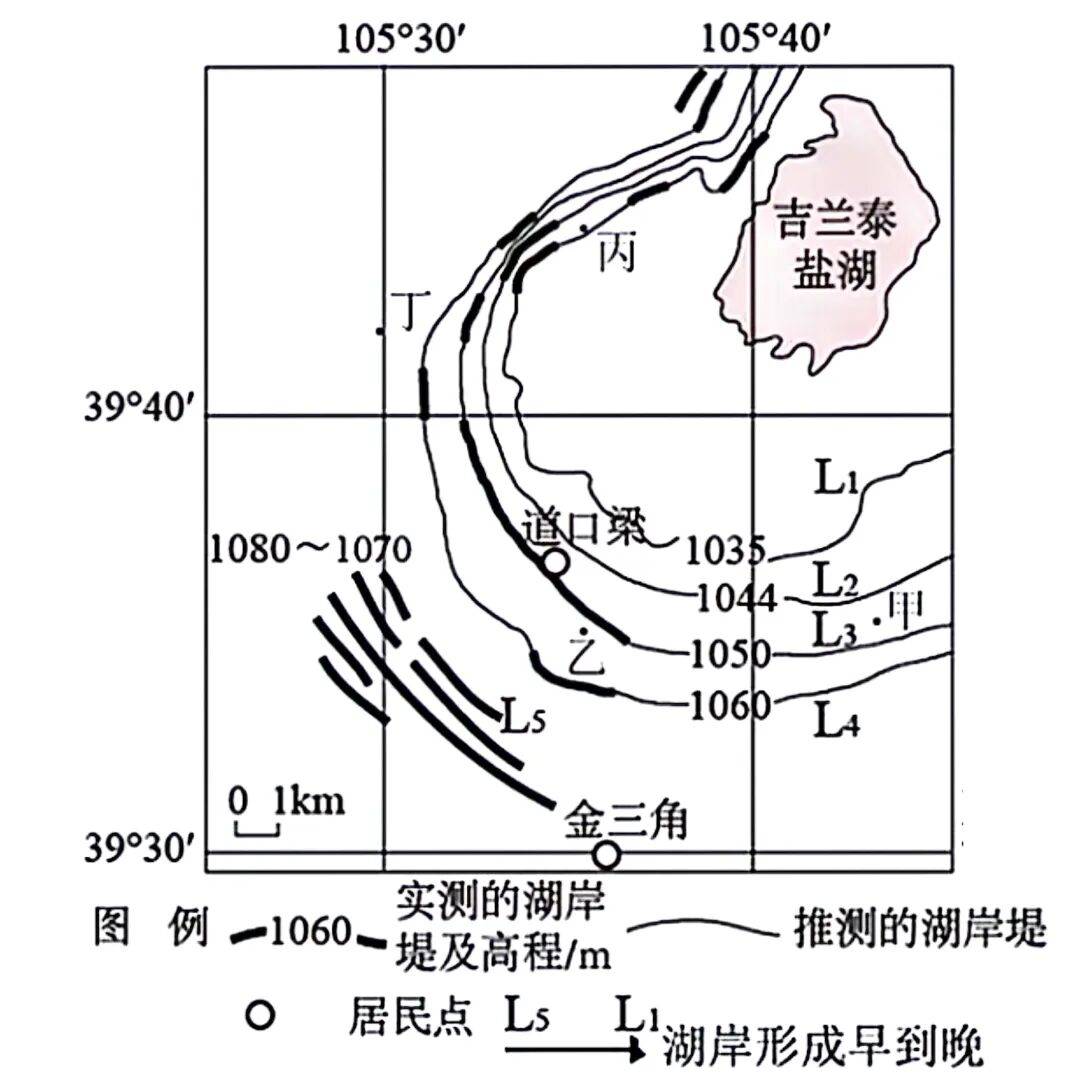

湖岸阶地,就是湖泊在高水位时期淹没于水下,接受湖泊沉积,而在湖面下降后露出形成的垄状地貌类型,主要由砂与黏土组成,代表了比现今湖面高的湖相沉积。而湖岸堤则由扁圆湖滨相砾石所组成,直接代表当时的湖岸线(水位线)。多道阶地或湖岸堤依次下降分布,构成圈椅状的纹理,它们平行于现今湖岸。每道阶地都对应了一定的海拔范围,也对应了一个曾经的湖面水位,称为“拔湖”。拔湖通常用阶地所在位置的海拔与现在湖面的海拔之差来表示,单位为米。海拔可以通过GPS定位仪、水准仪等不同精度的工具直接测量。

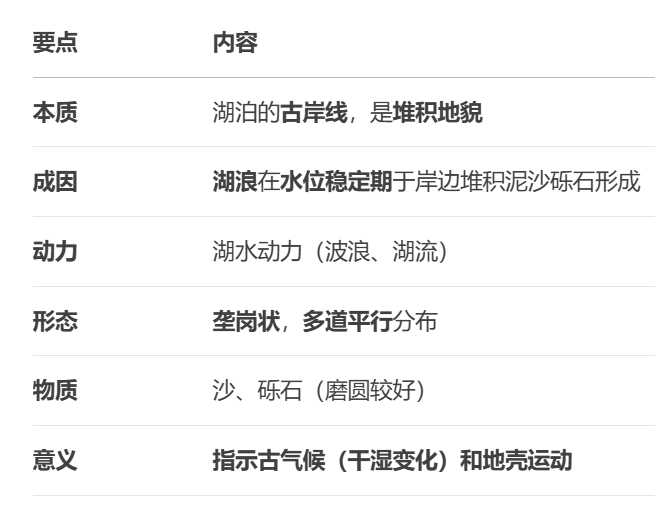

一、核心定义

湖岸堤,也称为湖积阶地或湖成阶地,是指分布在湖泊沿岸地带,由波浪、湖流等湖水动力作用堆积而成的、呈带状分布的垄岗状地貌。

简单来说,它就是湖泊的“古岸线”,是过去某一时期湖泊水位处于相对稳定状态时,波浪将泥沙、砾石等物质搬运到岸边堆积形成的堤坝状地貌。

二、形成过程

(高频简答题/过程分析题考点)

其形成过程是考查的重点,核心动力是湖浪的作用。

1. 物质来源:河流注入湖泊带来的泥沙、湖岸岩石被侵蚀崩塌产生的碎屑物、湖生生物残骸等。

2. 动力作用——湖浪搬运

(1)在风力作用下,湖水会产生波浪(湖浪)。

(2)湖浪进入浅水区,其动能带动湖水底部的泥沙砾石运动。

3. 堆积形成

(1)当湖浪冲向岸边时,能量达到最强,将携带的物质搬运到岸边。

(2)当湖浪后退时,能量迅速减弱,其携带的部分较粗物质(如沙、砾石)来不及被带回,便在湖水所能到达的极限位置(即湖岸线) 堆积下来。

4. 长期稳定与堤坝成型

(1)如果湖泊水位在某个高度保持长期稳定,这种堆积作用就会持续进行,久而久之,就在这条稳定的岸线位置逐渐堆积形成一条平行于湖岸的垄状堤坝——这就是湖岸堤。

(2)关键点:湖岸堤的形成需要水位长期稳定和充足的泥沙供应。

三、重要特征与地理意义

1. 形态特征

(1)多道分布:一个湖泊周围常常可以看到多条平行排列的湖岸堤。这就像是湖泊留下的“年轮”。

(2)成因:这记录了湖泊水位的变迁史。每一道湖岸堤都代表了过去的一个相对稳定的湖平面时期。当气候变干(蒸发加剧、补给减少)或构造抬升(湖盆漏水)时,湖泊水位下降,原来的湖底部分露出,波浪又在新的、更低的稳定水位处建造新的湖岸堤。反之,气候变湿或构造沉降,水位上升,会淹没原有的部分湖岸堤。

2. 物质组成

(1)主要由沙、砾石等粗颗粒物质组成,因为它们更容易在岸边堆积下来。

(2)颗粒物通常具有一定的磨圆度(被湖水冲刷磨蚀所致)。

3. 地理意义(综合分析题考点)

(1)指示古环境:湖岸堤是研究古气候和古地理环境变化的“天然档案”。多道湖岸堤的存在指示了该地区历史上经历了干湿交替或构造运动。

(2)推断地壳运动:如果一系列湖岸堤的高度发生明显变形(如倾斜、错断),可以推断该地区后期经历了地壳的升降或断裂活动。

(3)土地利用:湖岸堤地势相对较高,土壤排水性好,常常成为人类居住、耕种和建设道路的理想场所。

四、高考如何考?(出题角度与实例)

1. 选择题:直接考查概念或简单应用。

(1)例题:下列地貌中,由湖水堆积作用形成的是?

(2)A. 冰斗 B. 湖岸堤 C. 风蚀柱 D. V型谷

(答案:B)

2. 过程描述题/简答题:要求详细描述湖岸堤的形成过程。

(1)例题:描述图XX中所示湖岸堤的形成过程。

(2)答题模板:①指出物质来源(河流泥沙、岸壁侵蚀等);②指出动力(湖浪);③描述搬运堆积机制(湖浪将泥沙向岸边搬运,在岸边堆积);④指出形成条件(水位长期稳定)。

3. 综合分析题:将湖岸堤作为证据,分析区域环境变迁。

(1)例题:某内陆封闭湖泊周边发现了多道湖岸堤。请分析该地区地质历史时期气候可能经历了怎样的变化?

(2)答题思路:湖岸堤数量多 → 水位多次稳定 → 气候存在干湿波动。堤坝海拔越高 → 指示历史时期水位越高 → 当时气候更湿润(降水多/蒸发弱)。反之,则气候变干。

4. 景观图/示意图判读:给出湖岸堤的景观图或剖面图,让学生判断地貌名称并分析成因。

五、总结与复习要点

记住这个核心逻辑:稳定水位 + 湖浪堆积 = 一道湖岸堤;水位多次变化 = 多道湖岸堤。