2025新教材冀教版一年级数学(上册)电子课本(最高清下载打印)

2025年学生将迎来新版教材,新教材将更加重视思维和阅读!为了方便广大学生在暑假预习新学期的课本知识,我们整理了2025新

冀教版一年级数学(上册)一电子课本,以图片的形式呈现给大家,希望对同学们的暑期学习有所帮助。

如需全套电子课本PDF版,请关注公众号“桃李科普”回复:“电子课本”

冀教版一年级数学(上册)电子课本在线阅读

小学数学是培养逻辑思维、运算能力和数学兴趣的基础阶段,学习方法的核心在于 **“理解本质、养成习惯、联系生活”**。以下从 “基础认知 - 习惯培养 - 能力提升” 三个维度,分享具体可操作的学习方法,适配不同年级的学习需求。

一、打牢基础:从 “死记硬背” 到 “理解本质”

数学不是 “背公式、套答案”,而是理解 “为什么这么算”。低年级重点是建立数感、符号感,高年级是理解概念逻辑,避免机械记忆。

1. 用 “具象化” 理解抽象概念(适合 1-3 年级)

小学生思维以 “具体形象思维” 为主,抽象的数字、公式需要借助实物或场景落地。

- 数感培养:比如认识 “10 以内加减法” 时,用小棒、积木、手指摆一摆 ——“3+2” 就是 “3 根小棒再添 2 根,一共 5 根”;学习 “平均分” 时,用苹果分给家人的场景,理解 “每份同样多” 的本质。

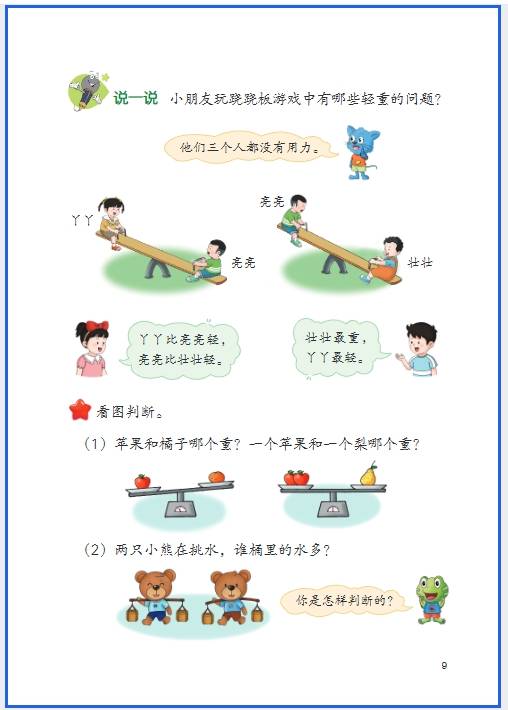

- 单位认知:认识 “厘米、米” 时,用尺子量一量课本的长(约 20 厘米)、教室的宽(约 6 米);认识 “千克、克” 时,用天平称一称鸡蛋(约 50 克)、书包(约 3 千克),建立 “量” 的直观感受。

- 几何启蒙:认识 “长方形、正方形” 时,找一找生活中的物体(课本封面是长方形,魔方面是正方形),亲手折一折、剪一剪,理解 “边、角” 的特征。

2. 用 “逻辑链” 串联知识点(适合 4-6 年级)

高年级知识点关联性强(如 “分数 - 小数 - 百分数”“方程 - 应用题”),要学会梳理 “因果关系”,避免孤立记知识点。

- 例 1:“分数与除法” 的逻辑链

- 把 1 块蛋糕平均分给 2 人→每人得 “1/2” 块(分数的意义)→1÷2=1/2(分数与除法的关系)→3÷4=3/4(推广规律)→遇到 “求一个数是另一个数的几分之几”,就用 “除法”(应用逻辑)。

- 例 2:“图形面积” 的逻辑链

- 长方形面积 = 长 × 宽(用 “摆小正方形” 推导)→正方形是特殊的长方形(边长相等,面积 = 边长 × 边长)→平行四边形通过 “割补” 变成长方形(面积 = 底 × 高)→三角形是平行四边形的一半(面积 = 底 × 高 ÷2)→梯形可以拼成平行四边形(面积 =(上底 + 下底)× 高 ÷2)。

- 用 “推导过程” 代替 “死记公式”,即使忘记公式也能重新推导。

二、养成习惯:从 “被动应付” 到 “主动管理”

学习习惯决定学习效率,小学阶段重点培养 “课前、课中、课后” 的闭环习惯,尤其要避免 “粗心、拖延” 等问题。

1. 课前:“预习” 不是 “提前学”,而是 “找疑问”

预习的目标是 “带着问题上课”,而非盲目做题,步骤可简化为:

- 看课本:读一遍新课内容,圈出不懂的词(如 “公因数”“方程的解”)、不理解的例题(如 “为什么要设未知数 x”)。

- 试例题:对着课本例题,自己尝试写一步、说一步(比如 “这一步是求什么?用了什么方法?”),不用强迫自己做对,重点是 “感知难点”。

- 标疑问:把 “不懂的地方” 写在课本空白处(如 “为什么分数除法要‘乘倒数’?”),上课重点听老师讲这部分。

2. 课中:“专注” 不是 “坐端正”,而是 “跟着想”

课堂是学习的核心,要做到 “眼、耳、手、脑” 联动:

- 眼:盯着老师的板书和演示(如老师用教具讲 “圆柱展开图” 时,看清 “侧面是长方形,长 = 底面周长”)。

- 耳:听 “逻辑” 而非 “结论”—— 比如老师讲应用题时,重点听 “怎么找等量关系”,而不是只记 “算式是什么”。

- 手:简记 “重点和疑问”—— 比如老师说 “这是易错点”,立刻在课本上画 “△”;没听懂的地方画 “?”,课后马上问老师 / 同学。

- 脑:主动 “跟老师互动”—— 老师提问时,即使不举手,也要在心里 “快速答”(比如 “12 的因数有哪些?”,心里默念 “1、2、3、4、6、12”),避免走神。

3. 课后:“作业” 不是 “任务”,而是 “检验 + 纠错”

很多孩子把作业当 “应付”,却忽略了作业的核心是 “巩固和发现问题”,关键做好两步:

- 做题:按 “流程” 走,避免粗心

- 低年级:读题时 “指读”(用手指着题目一个字一个字读),避免漏字(如把 “比多” 看成 “比少”);计算时 “步骤写全”(如 25+37,先算 20+30=50,再算 5+7=12,最后 50+12=62),不跳步。

- 高年级:应用题 “画线段图”(如 “行程问题” 画路程、速度的线段,“分数应用题” 画单位 “1” 的线段),把抽象文字变直观;解方程时 “写解设、带单位”,养成规范习惯。

- 纠错:建立 “错题本”,不是 “抄错题”

- 错题本的核心是 “分析原因”,而非抄题炫耀,格式可简化为:

- ① 原题:抄或剪下来(节省时间);

- ② 错解:写下自己原来的错误答案;

- ③ 原因:标注错误类型(如 “算错 25×4=80”“没看清‘至少’”“不理解‘折扣’的意思”);

- ④ 正解:写下正确过程,标注 “关键步骤”(如 “折扣 = 现价 ÷ 原价”);

- ⑤ 反思:简单写一句(如 “以后算完要检查”“先理解题意再做题”)。

- 每周花 10 分钟翻一遍错题本,重点看 “原因和反思”,避免重复犯错。

三、提升能力:从 “会做题” 到 “会思考”

小学数学的核心能力是 “逻辑思维、应用能力、计算能力”,通过针对性练习,让孩子从 “被动解题” 变成 “主动思考”。

1. 计算能力:“准” 比 “快” 重要,从 “机械算” 到 “巧算”

计算是数学的 “基本功”,但不是 “越算快越好”,而是 “又准又巧”:

- 低年级:练 “基础准度”

- 每天花 5 分钟做 “口算练习”(如 100 以内加减法、表内乘法),但要求 “不跳步、不粗心”—— 比如算 “78-29”,先算 78-20=58,再算 58-9=49,确保每一步对;避免 “为了快而算错”。

- 高年级:练 “巧算技巧”

- 理解 “运算定律” 的本质,而非死记公式:

- 加法交换律 / 结合律:凑整(如 25+75+46=(25+75)+46=146);

- 乘法分配律:拆数凑整(如 102×35=(100+2)×35=100×35+2×35=3570);

- 减法性质:去括号(如 156-(56+38)=156-56-38=62)。

- 做题前先观察 “能不能巧算”,比硬算更高效。

2. 应用题:“找关系” 比 “套公式” 重要,从 “读题” 到 “建模”

应用题是小学难点,核心是 “把文字转化为数学关系”,分三步突破:

- 第一步:找 “关键信息”

- 圈出题目中的 “数字、关键词”(如 “一共、还剩、平均、比…… 多 / 少、几倍、折扣、速度”),排除无关信息(如 “小明身高 140 厘米,买了 3 支铅笔,每支 2 元,一共花多少钱?”——“身高” 就是无关信息)。

- 第二步:定 “数量关系”

- 根据关键词确定公式(如 “一共” 用加法,“平均” 用除法,“路程 = 速度 × 时间”“总价 = 单价 × 数量”),高年级用 “线段图”“列表法” 梳理关系:

- 例:“小明有 20 元,买了 2 本笔记本,每本 5 元,还剩多少钱?”

- 列表:收入 20 元→支出(2×5)元→剩余 = 20-2×5=10 元。

- 第三步:验 “答案合理性”

- 做完后 “反向检查”:比如算 “小明家到学校的距离”,如果答案是 “5000 千米”,显然不合理(应该是 500 米),说明要么算错,要么理解错题意。

3. 逻辑思维:用 “趣味题” 激发兴趣,从 “被动学” 到 “主动想”

小学阶段可以通过 “趣味数学题” 培养逻辑思维,比如:

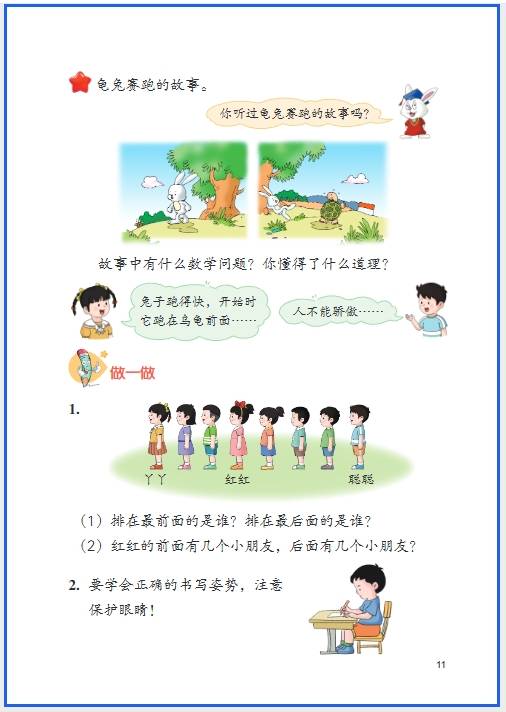

- 低年级:数图形(数长方形、正方形的个数)、找规律(数列、图形规律)、简单推理(如 “小明比小红高,小红比小丽高,谁最高?”);

- 高年级:鸡兔同笼(用 “假设法” 或 “方程法”)、植树问题(分 “两端都种、只种一端、两端不种”)、逻辑推理(如 “甲、乙、丙三人分别是医生、教师、司机,甲不是医生,乙是教师,问丙是什么?”)。

- 这些题目不用 “大量做”,每周做 1-2 道,重点让孩子 “说思路”(比如 “你是怎么想到的?”),比 “做对答案” 更重要。

四、家长 / 老师的关键作用:避免 “三大误区”

- 不替孩子 “找借口”:孩子算错时,不说 “你就是粗心,下次注意”,而是帮他分析 “是没看清题,还是步骤错了”,针对性改进;

- 不逼孩子 “刷难题”:小学数学以 “基础为主”,80% 的分数来自基础题,先确保基础题不丢分,再练拓展题,避免 “基础不牢,盲目刷题”;

- 多夸孩子 “会思考”:不说 “你真聪明”,而是夸 “你今天画图理解了应用题,方法很好”“你主动检查了错题,很认真”,强化 “努力和方法”,而非 “天赋”。