真正的高级,是养一个在似与不似之间的孩子

就职于中国艺术研究院的画家尤勇博士的分享,没有一句在聊教育,但却句句都不离教育。

他的分享就像是在领着我们看画,让我们不再习惯性地只盯着画面中的一个点,而是慢慢往后,再往后,看到整幅画,甚至可以俯瞰整幅画与周围的关系。

养育孩子,很需要这样的视角。

氛围对人的裹挟 难以摆脱

哪怕我们自己再有艺术造诣,审美再好,真正需要表达时,也会受到各种各样的限制。

就像家里的白墙,白色其实有上百种白,到底要选哪一种?我们需要考虑墙与屋里其它东西的关系。没有任何一种颜色是难看的,所以我们考虑的不是那个颜色本身,而是事物之间的关系和度。不舒服,是因为它们之间的关系没处好,而不是某种颜色本身出了问题。

我们不一定都追求和谐,主要看表达需求。有时我们需要用很强烈的色差去表达,有时则需要用比较相近的颜色。

比如最近流行的莫兰迪色以及侘寂风,都是把饱和度降到最低的色域里,纯度比较低的色调跟周围环境的融入度会很好。

而我们日常走在街上,会看到很多店铺门口就用一张白色的 A4 纸贴一个公告,哪怕是广告,也很少会考虑到它与周边环境共同形成的画面效果。大多数人只考虑那个东西本身的实用功能,很少整体考虑那到底好不好看。

但生活没有如此便捷的古代,因为缺乏那些纯人造的廉价材料,反而能与周围环境融合得更和谐,审美更在线。

这种和谐,源于每个人都能被尊重,被看到。

这不完全与经济收入成正比。即使在北欧那些极冷的乡村里,从家家户户的门窗到小商铺的橱窗布置,都能看到他们所花的心思。

当然,随着经济发展和美学水平的提升,国内也有很多审美在逐渐转变。

被污染过的语言 会形成冲突

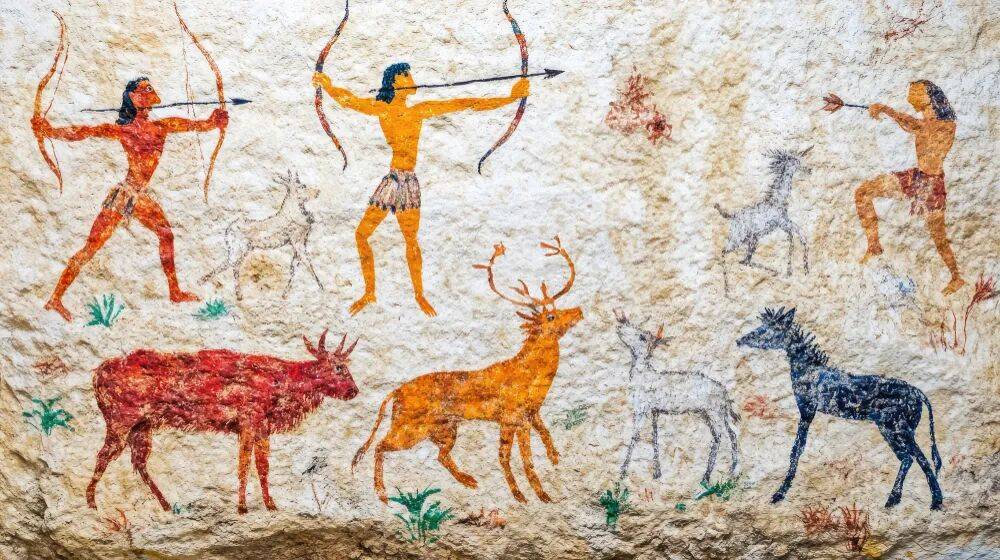

人类最早的审美都是从大自然中习得的,从上古时代到上个世纪,我们能感受到的和谐都源于大自然的秩序。

然而近几十年,人类有了自己的理性秩序,不管是从环保理念出发,还是文化旅游等视角,这些都属于理性秩序。

也许因为时间太短,我们的理性秩序似乎还没能与大自然的秩序很好地协调。这两者之间形成的冲突,需要我们花很长时间与自然慢慢沟通和解。

语言就是一个很典型的证明,我们的语言都是被污染过的。在过去一百年里所产生的词汇,很多都不一定能找到它的词源。

比如「艺术」这个词是怎么来的?为什么古人没有「艺术」这个词?艺术和美术、绘画有什么关系?古代中国有美术、音乐、建筑和书法等类别,但这些类别并没有被统整到一个叫「艺术」的「文件夹」里。

当我们把这些分类都拖到一个大的「文件夹」里去管理时,它就会形成一个所谓的管理架构,下面囊括了电影、音乐、舞蹈、绘画等。但这种架构并非中国自古以来就有的东西,而是从西方传过来的。

很多我们正在使用的东西也是这样的,并非遵循自然规律而来,突然就出现了。因为不是我们在与自然的互动中所产生的,所以只能靠我们自己去适应它。这个适应的过程,其实就是在解决自然与理性的冲突。

当我们抛开技法和训练的标准去看,艺术的疗愈作用也许会对这个时代有更明显的贡献。

对于很多受抑郁症或自闭症困扰的孩子,艺术是一个很好的表达窗口。他们能通过艺术安放自己的情绪,能安静地把自己的时间花掉。这个把时间花掉的过程,自然会发展出属于他自己的一些东西。哪怕是乱涂乱画,也能帮助孩子看到自己在成长。很多文人也爱通过漫画或水墨画来宣泄自己的情绪。

学他者生 似他者死

我们古代的画更讲求神似和气韵,西方则从古希腊开始,就开始了两千多年对人物的模仿。人类对于画像的相似度都会有一个最基本的要求,「画得像不像」自然成为了最普遍甚至实用的评判标准。

但「像不像」也可以拆分出很多个标准。

我们今天有了光学性的「像」——照片,但拍出来的照片有时不一定符合我们所想,比如照片中的人当时的眼神或表情,并不能代表他,或是与这个人给我们的印象不一致。这种「像」需要的就不仅仅是一个外在的形象。

像五官的比例或是轮廓的剪影等特征,按照西方的光学理论,这些背后都有一套规律,但这并不需要我们的大脑经过严密计算才能作出判断。

就如我们碰见一个跟自家孩子长得很像的小朋友,我们并不需要通过理性分析把孩子的样貌还原出来做比对,而是一眼就能把两个孩子区别开。我们也会经常看到宠物长得很像主人,这种「像」,尽管不是 1:1 复制过来的,但神似。

这就是齐白石所说的「在似与不似之间」,是我们直觉最容易捕捉到的。

养育孩子也一样,执着于把他雕琢成我们心目中的那个样子,反而会让他失掉自己原有的灵气,这是当代最流行的「空心病」的源头。

当然,也不能任由孩子毫无边界地自生自灭,他成长所需的那片土壤、水分和阳光就是我们可以营造的氛围。

当孩子感觉自己被看到,被理解时,成长的力量会帮他打开属于他的那片天地。

孩子的人生无法通过什么定律精密计算出来,只盯着眼下的某一笔,我们很难看清整幅画。

很多时候,我们就需要这种「在似与不似之间」的智慧,支持孩子创作出属于他自己的生命作品。